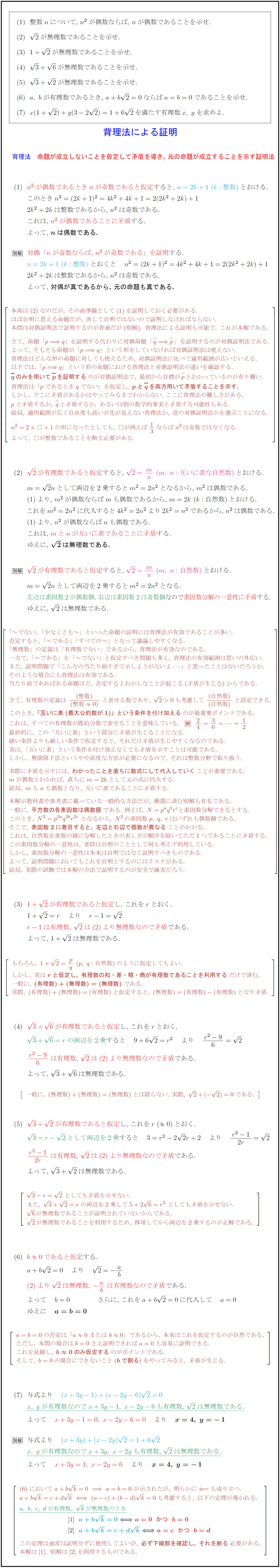

整数$n$について,\ $n²$が偶数ならば,\ $n$が偶数であることを示せ. $2$が無理数であることを示せ. $1+2$が無理数であることを示せ. $3+6$が無理数であることを示せ. $3+2$が無理数であることを示せ. $a,\ b$が有理数であるとき,\ $a+b2=0$ならば$a=b=0$であることを示せ. $x(1+2)+y(3-22)=1+62$を満たす有理数$x,\ y$を求めよ. 背理法による証明{背理法 命題が成立しないことを仮定して矛盾を導き,\ 元の命題が成立することを示す証明法} $n²$が偶数であるとき$n$が奇数であると仮定}すると,\ $n=2k+1\ (k:整数)}$とおける. { }このとき$n²=(2k+1)²=4k²+4k+1=2(2k²+2k)+1$ { }$2k²+2k$は整数であるから,\ $n²$は奇数である. { }これは,\ $n²$が偶数であることに矛盾}する. { }よって,\ ${n}$は偶数である.} 対偶「$n$が奇数ならば,\ $n²$が奇数である」を証明}する. { }$n=2k+1\ (k:整数)}$とおくと $n²=(2k+1)²=4k²+4k+1=2(2k²+2k)+1$ { }$2k²+2k$は整数であるから,\ $n²$は奇数である. { }よって,\ 対偶が真であるから,\ 元の命題も真である.} $[l} 本命はなのだが,\ その前準備としてを証明しておく必要がある. ほぼ自明に思える命題だが,\ 決して自明ではないので証明しなければならない. 本問は対偶証明法で証明するのが普通だが(別解),\ 背理法による証明も可能で,\ これが本解である. さて,\ 命題「p q」を証明する代わりに対偶命題「 q p」を証明するのが対偶証明法である. よって,\ そもそも命題が「p q」という形をしていなければ対偶証明法は使えない. 背理法はどんな形の命題に対しても使えるため,\ 対偶証明法に比べて適用範囲が広いといえる. 以下では,\ 「p q」という形の命題における背理法と対偶証明法の違いを確認する. { qのみを用いて pを証明する}のが対偶証明法で,\ 最初から目標が pとわかっているのが有り難い. 背理法は「pであるときqでない」を仮定し,\ {pと qを両方用いて矛盾することを示す.} しかし,\ どこに矛盾があるかはやってみるまでわからない.\ ここに背理法の難しさがある. pと矛盾するか,\ qと矛盾するか,\ あるいは別の数学的事実と矛盾する可能性もある. 結局,\ 適用範囲が広く自由度も高いが先が見えない背理法か,\ 逆の対偶証明法かを選ぶことになる. n²=2□+1の形になったとしても,\ □が例えば13ならばn²は奇数ではなくなる. よって,\ □が整数であることを断る必要がある. $が有理数であると仮定}すると,\ $2= mn\ (m,\ n:互いに素な自然数)}$とおける. { }$m=2n$として両辺を2乗すると$m²=2n²$となるから,\ $m²$は偶数である. { }より,\ $m²$が偶数ならば$m$も偶数であるから,\ $m=2k\ (k:自然数)$とおける. { }これを$m²=2n²$に代入すると$4k²=2n²$より$2k²=n²$であるから,\ $n²$は偶数である. { }より,\ $n²$が偶数ならば$n$も偶数である. { }これは,\ $m$と$n$が互いに素であることに矛盾}する. { }ゆえに,\ ${2}$は無理数である.} $が有理数であると仮定}すると,\ $2= mn\ (m,\ n:自然数)}$とおける. { }$m=2n$として両辺を2乗すると$m²=2n²$となる. { }.94}{左辺は素因数2が偶数個,\ 右辺は素因数2は奇数個}なので素因数分解の一意性に矛盾}する.} { }ゆえに,\ $2$は無理数である. $[l} 「~でない」「少なくとも~」といった命題の証明には背理法が有効であることが多い. 否定すると,\ 「~である」「すべての~」となって議論しやすくなる. 「無理数」の定義は「有理数でない」であるから,\ 背理法が有効なのである. 一方で,\ 「~である」を「~でない」と仮定すべき問題も多く,\ 背理法の有効範囲は思いの外広い. また,\ 証明問題で「こんなの当たり前すぎて示しようがないよ」と思ったことはないだろうか. そのような場合にも背理法は有効である. 当たり前であればある命題ほど,\ 否定するとおかしなことが起こる(矛盾が生じる)からである. さて,\ 有理数の定義は\ {(整数)}{(整数0)}\ と表せる数であり,\ 2>0も考慮して\ {(自然数)}{(自然数)}\ と設定できる. このとき,\ {「互いに素(最大公約数が1)」という条件を付け加える}のが最重要ポイントである. これは,\ すべての有理数が既約分数で表せることを意味している. 24=36==12 最終的に,\ この「互いに素」という部分に矛盾が生じることになる. 緩い条件よりも厳しい条件で仮定すると,\ それだけ矛盾が生じやすくなるのである. 実は,\ 「互いに素」という条件を付け加えなくても矛盾を示すことは可能である. しかし,\ 無限降下法というやや高度な方法が必要になるので,\ それは整数分野で取り扱う. 実際に矛盾を示すには,\ {わかったことを直ちに数式にして代入していく}ことが重要である. mが偶数とわかれば,\ 直ちにm=2kとして元の式に代入する. 結局,\ mもnも偶数となり,\ 互いに素であることに矛盾する. 本解が教科書や参考書に載っている一般的な方法だが,\ 簡潔に済む別解も有名である. 一般に,\ {平方数の各素因数は偶数個}である.\ 例えば,\ N=p^aq^br^cと素因数分解できるとする. このとき,\ N²=p^{2a}q^{2b}r^{2c}\ となるから,\ N²の素因数p,\ q,\ rはいずれも偶数個である. そこで,\ {素因数2に着目すると,\ 左辺と右辺で個数が異なる}ことがわかる. これは,\ 自然数を素数の積に分解したときの表し方が順序を除いてただ1つであることに矛盾する. この素因数分解の一意性は,\ 普段は自明のこととして何も考えず利用している. しかし,\ 素因数分解の一意性は本来は自明ではなく証明すべきものである. よって,\ 証明問題においてもこれを自明とするのにはリスクがある. 結局,\ 実際の試験では本解の方法で証明するのが安全で確実だろう. が有理数であると仮定}し,\ これを$r$とおく. { }$1+2=r$ より $r-1=2$ { }$r-1$は有理数,\ $2$はより無理数なので矛盾}である. { }よって,\ $1+2$は無理数である. $[l} もちろん,\ 1+2= pq\ (p,\ q:自然数)のように仮定してもよい. しかし,\ 実は{rと仮定し,\ 有理数の和・差・積・商が有理数であることを利用する}だけで済む. 一般に,\ {(有理数)+(無理数)=(無理数)}\ である. 実際,\ (有理数)+(無理数)=(有理数)と仮定すると,\ (無理数)=(有理数)-(有理数)となり矛盾. が有理数であると仮定}し,\ これを$r$とおく. { }$3+6=r$の両辺を2乗}すると $9+62=r²$ より ${r²-9}{6}=2$ { }${r²-9}{6}$は有理数,\ $2$はより無理数なので矛盾}である. { }よって,\ $3+6$は無理数である. 一般に,\ (無理数)+(無理数)=(無理数)とは限らない.\ 実際,\ 2+(-2)=0である. $が有理数であると仮定}し,\ これを$r\ (0)$とおく. { }$3=r-2$として両辺を2乗}すると $3=r²-2r+2$ より ${r²-1}{r}=2$ { }${r²-1}{r}$は有理数,\ $2$はより無理数なので矛盾}である. { }よって,\ $3+2$は無理数である. $[l} 3-r=2\ としても矛盾を示せない. また,\ 3+2=rの両辺を2乗して5+26=r²\ としても矛盾を示せない. 6が無理数であることが証明されていないからである. 2が無理数であることを利用するため,\ 移項してから両辺を2乗するのが正解である. 0$であると仮定}する. { }$a+b2=0$ より $2=- ab$ { }より$2$は無理数,\ $- ab$は有理数なので矛盾}である. { }よって $b=0$ さらに,\ これを$a+b2=0$に代入して $a=0$ { }ゆえに ${a=b=0}$ $[l} a=b=0の否定は「a0\ または\ b0」であるから,\ 本来はこれを仮定するのが自然である. ただし,\ 本問の場合はb=0さえ証明できればa=0も容易に証明できる. これを見越し,\ {b0のみ仮定する}のがポイントである. そして,\ b=0の場合にできないこと({bで割る})をやってみると,\ 矛盾が生じる. }]$ 与式より $(x+3y-1)+(x-2y-6)2=0}$ { }$x,\ y$が有理数なので$x+3y-1,\ x-2y-6$も有理数,\ $2$は無理数である. { }よって $x+3y-1=0,\ x-2y-6=0}$ より ${x=4,\ y=-1}$ 与式より $(x+3y)+(x-2y)2=1+62}$ { }$x,\ y$が有理数なので$x+3y,\ x-2y$も有理数,\ $2$は無理数である. において\ a+b k=0a=b=0\ が示されたが,\ 明らかに も成り立つ. a+b k=c+d k(a-c)+(b-d) k=0も考慮すると,\ 以下の定理が導かれる. a,\ b,\ c,\ dが有理数,\ kが無理数のとき }{a+b k=0}\ }\ a=0かつb=0 }{a+b k=c+d k}\ }\ a=cかつb=d この定理は通常は証明せずに使用してよいが,\ {必ず下線部を確認し,\ それを断る}必要がある. 本解は,\ 別解はを利用するものである.