当ページは次のページの続きです。

2015年センター試験受験生55万人の中にいた一人の元アイドル

伝説となった2015年センター数学、多くの受験生に混じって一人の元アイドルもその伝説の真っ只中にいた。

元SKE48菅(すが)なな子(愛称:なんなん)である。管理人はテレビ大好きっ子なので芸能界にはそこそこ詳しいほうだと思うのだが、さすがに400人以上いるAKBグループ全体を把握するほどではない。二度の総選挙で圏外であった彼女のことは2016年に書籍が発売されるまでは知らなかった。

教育・受験関連の情報収集のため、書店には頻繁に訪れる。そこに『アイドル受験戦記』なるタイトルの書籍が大々的に並んでいれば、それを手に取らない選択肢など存在しない。もっとも、「またビリギャル的なやつかな。その手のはもう読み飽きた。」というのが正直なところであり、適当に立ち読みして済ませるつもりでいた。

「偏差値40から合格」「E判定から合格」などの謳い文句を掲げる書籍は多い。読んでみると「2年生まで勉強せずに遊んでて成績最下位だったけど3年生になって一念発起して勉強したら合格できました!テヘ」のような内容だったりする。正直、「いやそれだったら最初から勉強しとけば余裕だったんじゃん。むしろもっといい大学行けたんじゃないの?」などと思ってしまう。

また、たいていの場合「偏差値40」の大袈裟感が否めない。読んでみると、その真実は「超進学校の中で1科目だけ偏差値40で他科目は偏差値60」とか「東大模試(東大受験生だけが受ける模試)で偏差値40」とかだったりする。別に嘘をついているわけではないのだが、どうしても半分騙された感が生じてしまう。

この手の書籍には当然「こんな勉強法で合格できます!」などと書いてある。学生が読むと「なるほど」とか「参考になる」とか思えるのだろうが、多くの書籍を読んだ自分にはどれも同じ内容にしか思えない。一般論を延々と述べていたり、受験勉強でやったことを延々と羅列したりしているだけで、リアリティがなくはっきり言ってつまらないのである。

「どうせこの書籍も読み飽きた既存の書籍と同じような一般論が書かれているだけなのだろう」などと思っていたわけである。

直後の率直な感想

学業に専念するために芸能活動をやめるというタレントは珍しくない。しかし、その専念した結果どうなったかといえばあまり聞かないし、聞いても「普通の大学や専門学校で頑張っています」という程度である。あるいは、「難関大学に一芸入試で合格しました」だったりする。

それがなんと彼女の場合、アイドルをやめてから1年ほどの勉強で名古屋大学経済学部(偏差値69)に合格したという。プロローグでまずこれに驚いた。

名古屋大学は、文系では東大・京大・一橋大・大阪大に次いで日本でベスト5に入るともされる難関国立大学である。並大抵の能力で合格できる大学ではない。

私立大学と違い、国立大学は推薦などの抜け道が少ない。センター試験では5教科8科目要求されるから、特定の科目に特化するといった受験対策もできない。真の学力が要求されるわけである。

「もともと結構頭よかったのかな?」「どうやって?」など様々な疑問が生じたので1時間弱かけて立ち読みした(後にAmazonで購入した)。

結果・・・次が直後の率直な感想である。

感動した!!!

読んでみると理解できた。

彼女がどれほど努力したのか、そしてどのような過程を経てわずか1年で名古屋大学合格レベルの学力を得たのかを。

本書は合格できる勉強法をアピールするようなものではなく、単なる受験日記である。「彼女が何を考えながらどんな1年を過ごしたのか」をブログのように書いているだけである。それが自分にはむしろ新鮮で、素直に感情移入できた。著者が指導者側ではなく受験生側であるからこそだろう。

多くの受験生が努力していることは管理人も実際に見てきている。また、自分自身も昔は受験生だった。しかし、彼女の努力は大多数の受験生のそれを遙かに超えている。過去の自分や受験生を思い出し、胸打たれるものがあった。

もっとも、自分が感動したと思えたのは2015年センター数学ⅡBの伝説が真に伝説であったことを再確認できたからに他ならない(笑)。

今回いい機会だと思い、書籍を紹介・分析するとともに自分の受験論や普段の考えを述べてみることにした。

菅なな子の人物像

やや話がそれたので、再び彼女の受験の話に戻る。

ここからは彼女の1年を少しずつ分析していくが、その前に彼女と彼女の家族について本書とネットの情報を元に簡潔にまとめておく。

中学3年生の時に軽い気持ちでSKE48第5期生オーディションに応募してみたところ、5988人から選ばれた16人の合格者の1人となる。合格したとはいえ研究生扱い、正規メンバーに昇格するために学校の後夜遅くまでレッスン漬けの日々となり、公立の一般受験をあきらめ推薦入試で行ける私立の中京大学附属中京高校へ進学(推薦合格)。

高校へ入学後も芸能活動が主で、出席はできず成績は落ちる一方。それでもギリギリ進級。仕事と学業の両立のあまりの大変さに高校2年の4月には退学を考えるも、周囲の助言を受けてなんとか継続。

小さい頃からダンスレッスンを受けていたために一早く選抜メンバーに選ばれるなど最初は好調であった芸能活動もその後は停滞し始め、高校2年の2学期にはアイドルとしての限界を感じ始める。

一生芸能界でやっていく、という覚悟のもとにグループ入りしたわけでもなかった。自分の伸びしろを考えたときに、もう潮時かなという気持ちが大きくなっていった。

その頃、父と進路について相談する。

でも私がアイドルとしての状況と、広告代理店などの一般企業に就職したいという気持ちを伝えると、「だったら、ちゃんと受験勉強して、大学に進学したほうがいい」というアドバイスをくれた。

うん。大学に行こう。私はそう思った。

今は高二の二学期。受験勉強を始めるなら、少しも時間は無駄にできなかった。私はSKE48を卒業して、受験生になる決意をした。

昔から絶頂期のアイドルやお笑い芸人は睡眠3時間などと言われてきたが、実際どれほど大変なのかは想像でしかなかった。

本書ではSKE48の活動と学業の両立がどれだけ大変だったかが数十ページにわたって詳細に述べられているが、その大変さは文章を読んでいるだけで吐き気を催す位である。これだけの経験があった彼女だからこそ受験勉強にも同じ位打ち込めたのであろう。

「1つのことができれば他のこともできる」ということはよく言われる。これは大方正しい。何か1つのことを成し遂げるには「集中力」「継続力」といった能力が要求され、それは他のどんなことをするときも役立つからである。例えば、部活を一生懸命頑張ってきた学生は、いざ受験となると受験勉強でもそれだけ頑張れるはずである。

最終目標:名古屋大学(偏差値69)

大学受験を決断すると、その次に問題になるのは『どこの大学を目指すか』である。

父は私が大学受験を決めたときから、名古屋の国立トップ校・名古屋大学という気持ちがあったようだ。

「目指すからには、名大でしょー」

と私に言ってきた。その気になりやすい私はすっかり「第一志望・名大!」と感化されていた。

本書を通して一際際立つのは父親の菅敬介氏(京都大学工学部 → TOYOTAエンジニア)の圧倒的な存在感である。常に彼女の進路や学習について的確にアドバイス・サポートしている。

彼女はその父の影響を受けて小学校4年の時二足歩行ロボットを作成し、SKE48時代はロボ女・工学系アイドルなどと呼ばれてきた。本体の制作に加え、パソコンでプログラミングまでしていたというから驚きである。本書では、フジテレビ「SMAP×SMAP」でSMAP相手に「ななロボ」を披露したときのエピソードも述べられている。

ところが、本書を読む限り彼女は完全な文系脳で、数学にとにかく苦戦している。家族は5人(父・母・兄・なな子・弟)で父はもちろん理系、兄(3つ上)は国公立医学部、父曰く弟(2つ下)が最も数学的センスがあるという。彼女本人も小学生の時にロボットを作ってプログラミングするような子であったのにもかかわらず、どうしてここまで完全な文系脳になってしまったのかは最後まで読んでもよくわからなかった。

本書を通して彼女の父親への信頼度の高さも印象的である。父親だけでなく、家族全員がよくコミュニケーションをとり、高い信頼関係にある家族であることが窺い知れる。彼女は「その気になりやすい」と述べてはいるが、尊敬している京大卒の父の言葉だったからこそ本当に名大に行けると心から思えたのだろう。

予備校の選択

中京大学附属中京高校は中京大学への内部進学が主な進路であり、名古屋大学はおろか他大学を受験する学生も少ない。当然学校の授業だけで残り1年で名古屋大学に合格など不可能、必然的に予備校へ通う必要が生じてくる。

彼女は父は勧めてきた東進衛星予備校に通うことにした。結果的に見ても普通に考えてもこの選択は正しい。父がもつ受験戦略、調査能力、先見の明はさすが超難関大学卒業者というところか。

一般に、自分よりも上のレベルを推測することは非常に難しいが、下のレベルを推測することは割と容易である。

例えば、富士山登頂経験しかない人が「エベレスト登頂がどれだけ難しいか」はまともに推測できまい。逆に、エベレスト登頂経験者には富士山登頂の難易度を推測することができるはずである。

同様に、名古屋大学までしか卒業したことがない人が京都大学合格がどれほどの難易度なのかを推測するのは、教師経験でもない限り難しい。

通常、京都大学に合格するには名古屋大学に余裕で合格できるだけの学力が必要になる。京大卒の父は、名古屋大学合格のために何が必要なのかをかなり理解し、彼女にアドバイスしていたようである。

そもそも、普通の親ならば名古屋大学合格など可能だとも思わないから「目指せ」と言い出すこともない。彼女の父親は、自身の受験生時代の経験を照らし合わせてそれくらいのレベルならば1年で到達可能であると考えたのかもしれない。

父親が東進を勧めてきたのも当然である。2年生までまともに勉強できていなかった学生が普通の予備校に通ったとしてもまともに授業について行くことはできまい。1年で名古屋大学レベルに到達するには自分のペースで学習でき、自分のレベルに合った映像授業を受けられる東進しか選択肢がないのである。東進のシステムについては後で少し詳しく述べる。

大きく学習度が遅れた学生の選択肢としては、家庭教師や1対1指導の塾なども考えられる。しかし、1年で名古屋大学合格を目指すとなると各科目ごとにそれを専門とする相当優秀な教師が担当する必要が生じる。いくら経済的に恵まれた家庭であったとしても、1時間1万円近くかかるかもしれない優秀な家庭教師を毎日つけるなど非現実的である。

進路指導の難しさ

東進衛星予備校の校舎長の井上先生は彼女に「どこに行きたい?」と聞いた。

名大という気持ちは決まっていたが、その時点での成績でそこまで大口を叩く図太さは、私にはなかった。

「名古屋大か愛知教育大あたりですかね」と少しだけ濁して答えた。でも「絶対に頑張ります!」と答えるのも忘れなかった。

すでに私の全エネルギーを受験に注ぐ決意はできていた。

客観的に見て無謀に思える志望を述べる学生は多い。実際、井上先生も半信半疑であったようである。

菅さんが東進に来たときには、正直国公立大は厳しいかなと思いました。最初に学力を測るために、英数国の診断テストを受けてもうらのですが、何せ点数が全然取れていませんでしたから。

ただ本人に、本気で受験勉強するかという確認したときに、「絶対に頑張ります」といったときの目力はありましたね。でも、こちらもプロとして、その言葉だけを信用することもできないわけです。あまりにも成績がないわけですから。

マーク模試で300点もとれない学生がいきなり現れて「名古屋大学(要700点)を目指します!」などと言われても「正気か?」と思うのが普通である。

学生の発言は軽い。何の経験もないからである。センター試験で700点取ることがどれほど難しいか、センター試験を遙かに超える難易度の国立二次記述試験で合格点をとることがどれほど難しいか、知っていたならば安易なことは言えない。学生が「絶対に頑張ります!」などといくら力強く言ったとしてもその言葉を信頼できようはずはない。

センター試験は900点満点なので、700点と言うことはほぼ8割である。つまり、得意科目はもちろん苦手科目も含めて5教科8科目すべて8割とらなければ届かない点数なのである。実際問題苦手科目で8割取ることは困難なので、得意科目では9割近く要求されることになる。

例を挙げれば、富士山にも登ったことがない人が「エベレスト登頂します!」と言っているようなものである。「無謀なことはやめとけ。死ぬだけだぞ。」と必死に止めるのが普通であろう。

もっとも、大学受験は登山とは異なり死ぬことはない。その気があれば何度でもチャレンジできる。学生の言葉が本当に本気である可能性もあるし、予備校関係者が安易に「あ~ムリムリ。あきらめな。」では予備校の存在価値がない。

本人の第一志望を尊重してやる気を削がないようにしつつ、いざというときは私立大学など他の可能性も残るようにうま~く導いてあげることが重要である。

これには本人との信頼関係なども影響してくるから単純ではない。また、学生それぞれ考え方や性格が異なるため、同じ状況で同じことを言われた場合でもその反応は学生それぞれで異なる。臨機応変に対応できるかが進路指導担当者の腕の見せ所である。

彼女の場合、井上先生を信頼し素直に従ったようである。

素直な生徒は伸びやすい。「本当にそれで大丈夫なの?」などという思いが微塵でもあるとその後やる気が続かないからである。優秀な指導者には素直に従っておくのが合格への最短ルートである。ただ指導者が優秀でない場合は違うところに導かれてしまうからホイホイと言いなりになるのも危険であり難しいところ・・・。

最初の試練

何にしても、まずは本人の本気度を探らなければならない。その言葉が嘘ではないことを確認しなければならない。

そのためには、少し厳しめの課題を出してみることである。仮に課題を完璧にこなしきることができなかったとしても、その取り組み度合いを見れば本人の本気度がわかるというわけである。ついでに集中力や継続力や地頭の良さを確認できれば、その後の伸びもある程度予想できる。

高二の12月、最初に彼女に与えられた課題は、センター英語に必要な英単語1800、英熟語750、英文法750の暗記を二年生のうちに、つまり3ヶ月ほどで終わらせることであった。

英語は最初の暗記はかなり大変だが、努力が最も点につながりやすく、基礎ができていれば得点が安定する。井上先生の指示のようだが、英語から学習を開始するのは合理的である。受験戦略としても彼女の本気度を試す意味でも最適である。

はっきり言っておくが、多くの学生はこの時点で挫折する。朝から晩まで英語をただひたすら暗記という極めてつまらない作業、とても3ヶ月間継続することはできない。

当然そのような学生を見ると、進路指導担当は「でかい口たたいても結局はその程度のやる気か。今後とても続かないな」などと判断し、志望変更を勧めたりすることになる。

一方でこのような最初の試練を乗り越えることができた学生を見ると、進路指導担当も「この子ならいける」と思えるわけである。

彼女は見事この試練を乗り越えた。決してスムーズにいったわけではなく、最初はかなり苦労したようである。

この単語・熟語・文法の暗記はとてつもない意味を持つが、詳しくは後で取り上げる。

東進の学習システム

東進は映像授業が主であり、パソコンでいつでも受けられる。ペースは各個人で自由であるから、その気があれば1つの授業終了後直ちに次の授業を受けられる。他の予備校のように次は明日、来週まで待たなければいけないということはない。90分授業だが1.5倍速(60分)で閲覧することも可能である。しかもその授業を行うのは日本トップクラスの講師陣である。また、録画したものであるから日によってクオリティに差が生じることもない。

授業終了後には10分ほどの「確認テスト」があり、合格すると次の授業に進めるというシステムである。英単語テストなどはスマホでもゲーム感覚で行える。英単語は一旦覚えても忘れてしまっては意味がない。一旦合格してから4日目以降にもう一度合格して初めて修了となる。

映像授業なので自身のレベルに合ったものから順に受けられる。レベルに合っていない授業を受けるほど無駄なものはない。彼女は1日数コマというハイペースで自分に合った授業をこなしていって他受験生からの遅れを取り戻したのである。

また、親にもログインIDが配られており、常に子供の成績を確認できる。彼女の父も頻繁にチェックしていたようである。

子供のために予備校に高い授業料を払っているのは親である。子供の学習状況のチェックはそんな親に与えられる当然の権利である。ただ自分が子供なら嫌だわ~これ(笑)。彼女はもともと父親に全幅の信頼をおいていたのでむしろ有り難い、応援して気にかけてくれていると感じていたようである。

以上のように、東進は大学受験を目指す上で極めて合理的・実戦的・理想的な学習システムを整えている。

正直学校の授業も「全部こんなのにしたらいいのに」とすら思える。実際、同様の映像授業を低価格で閲覧できるスタディサプリを導入する学校も増えてきている。

優秀な学生には映像授業を勝手に見せておいて、できない学生に対しては教師が1対1に近い形で直接指導するのが理想だと思う。

学校は学校でまた予備校や塾とは別の役割があるから単純にそういうわけにもいかないのだろうが。

映像授業の弱点

映像授業も万能というわけではない。

最も大きな弱点は、極めて受け身になりやすいことである。目の前で直接先生が授業する対人授業ならば、「もしかしたら当てられるかも」という緊張感があったり、ぼーっとしていると「おい、眠いのか」などと指摘されたりする。

映像授業は集中して主体的に閲覧してこそ意味がある。これは簡単そうに思えてかなり難しい。それがなければ普通にテレビをだらだらと見ているのと同じである。60分、90分のテレビドラマやアニメや映画を見て、登場人物が何を発言したかをすべて視聴終了後に覚えている人はいまい。ただ眺めているだけで終了後に頭に残っていないのでは視聴する意味がない。

その点、彼女は「講師の言っていることは1つも聞き逃さず今この瞬間にすべて自分のものにする」と相当な集中力で閲覧していたと見られる。それができて初めて映像授業が効果を持つのである。

以上のような理由により、映像授業がすべての学生にとってベストとは限らない。

自分も映像授業は好まない人間の一人である。というより、対人授業も映像授業も好まない。

対人であれ映像であれ、とにかくいちいち説明を聞くのが面倒くさい。「60分90分かけて話したり板書したりしながら説明するくらいならその内容や発言を最初から1つ残らずテキストにしておいてくれ。全部自分で読んで理解するから。そうすれば20分で終えられる。読んでもわからないときだけ直接質問するから教えて。」などと思ってしまう。

「基本事項の説明、試験でのポイントなどありとあらゆることが、教師が直接説明する必要がないほどにすべてテキスト化されていればいいのに」

当サイトの総覧はそのような理念で更新されているわけである。一定以上の能力を持つ学生ならば絶対にこれが一番早い。

学習時間確保への凄まじい執念

彼女が受験するに当たってまず行ったのは学習時間の確保である。

時間が圧倒的に足りない!そんな思いだった。人と同じじゃダメだ、これからは誰よりも勉強時間をとってやる!とおもった。SKE48の活動で、ハードな生活には慣れている。寝る以外、ずっと勉強してやろう!

その頃の私は、勉強しながらも手が震えるくらいに、時間がないと焦っていた。

<この前まみがななこにがんばってねと話しかけたとき、ヒヤヒヤしていました。あの強気なななこ(笑)が今なら受験で自殺する人の気持ちがわかるとかぼやいていたから・・・>

私は友人から見ると、ここまで病んでいたらしい。

学校の休み時間も勉強、友達との会話もない。学校終礼後9分後発の電車に飛び乗り予備校へ行き夜10時まで勉強、電車の中でも英単語の勉強、休日は朝10時から夜10時まで予備校、映像授業1コマ終了後の休憩代わりが英単語暗記用の講座、1日の睡眠時間は予備校から最低限と指定されたきっちり6時間(0時~6時)である。学校の定期試験中であっても予備校を休むことはなかった。

休むこと自体が「休むと他の受験生にさらにおいて行かれる」とストレスに感じていたふうにも見受けられる。結局、学校でも予備校でもほぼ休憩せずに勉強、休日には1日15時間勉強したこともあったという。

もはや狂気である。ある漫画の台詞を借りれば、「精神が肉体を凌駕している」ようにも感じられる。

これらが決して大げさではなく、本当に実行したであろうことは後に示す模試の成績の推移が証明している。

ただ彼女の場合、文化祭でのダンスパフォーマンスの練習、NHK大河ドラマ、オープンキャンパスに参加、AAAのコンサートなど、本当に最低限の息抜きはしていたようである。最も、朝予備校に行った後夕方だけAAAのコンサート、その後また予備校に戻って勉強である。

ところで、「誰よりも多くの努力をする」という考え方は高学歴の女子学生に多いように思う。東大女子の体験記などでも1日15時間、17時間という数字が出てくる。中には「1日って何時間だったっけ?」と思ってしまうような19時間、20時間という数字も見かけた。

一方で、高学歴の男子学生は「誰よりも楽して合格する」という逆の考え方であることが多いように思う。もちろん、「楽する」というのは「遊ぶ」とかということではない。「徹底的に学習の合理化・効率化を図り、最短ルートを行く」ということである。

どちらがいいということではないと思うが、男女で何か違いがあるのだろうか。

限界を超えると生まれるひずみ

「死に物狂いでやればできる。どうせ死なないから。」ということを言う指導者も多くいると思う。

しかし、もし自分の横に毎日朝から晩までトイレ以外ずっと休憩なしで集中して死に物狂いで勉強し続けている学生がいれば心底恐怖しか感じない。

自分はリアルに死に物狂いで勉強した人を知っているからである。この人をAとする。Aの必死さは尋常ならざるもので、常人の想像を遙かに超えていた。

物事は限界を超えるとどこかにひずみが生まれる。

勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強

このテキストを見るだけでも狂気を感じるだろう。Aはこれを現実に行った。

そしてその時は突然訪れた。

ブチイィィィン

その瞬間、自身の頭の中で何かがはじけちぎれたような巨大な音が鳴り響いたという(後の本人談)。

限界を超えてしまった代償はあまりにも大きかった。肉体的な死はギリギリ免れたものの、精神が死んでしまったのである。

床が赤く染まっていたあの光景は一生忘れられない。

医師は言った。「もうAの精神が完全に元通りになることは二度とない。肉体が死ぬその瞬間まで。」

自分は「死に物狂い」「死ぬ気で」などという言葉は安易に使わないようにしている。安易に使う人は本当の死に物狂いを知らない人である。死に物狂い、これを実現したとき本当に死ぬのである。そうなるとすべてが無駄になる。

彼女がここまでできたのは、すでに仕事で慣れていたからと若くて体力もあったからであろう。

また、家族・先生・友達・ファンと周囲に協力・応援してくれる人が多数いたのも幸いした。Aはあまりに孤独で、結果として自分を追い詰めていった。

勉強に限って言えば、順調に学習が進んでいるならば無理をしてもさほどのストレスにはならず問題ないのだが、理解できないときなど行き詰まっている場合にこれを自分1人だけで無理して突き詰めていってしまうと破滅である。

以上より、安易に彼女の努力を真似ようとするのはリスキーである。もっとも、ほとんどの人は真似しようと思ってもできないだろう。

別に受験に限った話ではない。スポーツや日常生活などすべての事柄において言える。限界を超えないよう自分の肉体や精神をきちんと管理してこそ成功があるのである。

ただ勉強していられる幸せ

本書を通して管理人が最も感心した部分が次である。

アイドルは顔が可愛ければ売れるわけでもないし、歌やダンスが上手ければ売れるというわけでもない。(略)自分ではどこに向かって努力すべきなのか、はっきりわからないまま、もがく世界なのだ。そこが楽しいことろでもあるけれど、でもやっぱりその難しさに苦しんだときもあった。

それに比べると、受験は結果を出すための方法が「学力を上げること」とはっきりしている。ただ勉強していればいい。そのことがとても恵まれたことだと感じている点だけは、私が他の受験生よりも有利なところだったのかもしれない。

多くの学生は、「ただ普通に学校に通って勉強していられること、国や親に教育を与えてもらえることがどれほど幸せなことなのか」を理解できていない。別に学生が悪いわけではなく、普通に人生を送ってきただけの10代では経験不足でそのことに気づけない。

将来大人や親になったときに嫌でもそのことに気付くときがくる。

ただいつも思う。「大人や親になる前に、10代の学生にそのことを気付かせてあげることはできないものだろうか」と。ずーーーーっと考えてはいるが未だにいい方法が思い浮かばない。

自分も気付くまでにかなりの時間を要した。「10代の時に気付けていたらもっと何か変えることができたのではないか?」などと思う。

少数ではあるがその幸せに気付けている学生もいる。そのような学生は、普通の学生よりも大変な経験をしている。

病気がちで寝たきりだったり、大災害を経験したり、若くして親を失ったりである。

裕福な家庭の子供ほどどれだけ恵まれているかに気付いていない。彼女の家庭は裕福なほうだと思われるが、普通の学生ではできない経験をしてきたため若くしてそのことに気付けたわけである。

また、受験そのものは基本的に公平なシステムである。性別、出身、性格、体格、ルックス、国籍、障害の有無などに関係なくただ努力して点を取れば認めてもらえる。「ただ全うに1つの目標に向かって努力すればいい」そんな単純なことが彼女にはうれしかったのだろう。

一方で、結局は裕福な家庭の子供ほど塾などでより高度で実戦的な教育・対策を受けることで成功しやすくなるという現実があることは否めない。インターネットによって誰でも学習できる環境ができつつあるとはいえ、まだまだ理想にはほど遠い。当サイトの目標もまだ遙か先である。

彼女の受験勉強とその分析

自分が特に気になった部分だけ取り上げる。いろいろ述べられているので詳細は書籍を読んでもらいたい。

英語

先程も述べたが、彼女はセンター英語に必要な英単語1800、英熟語750、英文法750の暗記を高二のうちに終わらせた。これを完了したということは、後に爆発的に点が伸びる基盤が完成したということである。

これだけの暗記をしっかりできている学生が果たしてどれだけいるだろうか。

二年間普通に学校に通ってきてこの暗記ができていない学生は、すでにこの時点で英語の基礎力において彼女に追い越されていたということになる。逆に言えば、彼女は高二の12月からのわずか3ヶ月で、それまで普通に勉強していた多くの高校生を英語基礎力において追い抜いたといえる。

英単語・英熟語・英文法の暗記は英語で高得点をとるための大前提、最低限必要なものである。数学で言えば九九の暗記である。英単語を覚えずに英語の問題を解くことは、九九を覚えずに数学の問題を解くようなものである。

英語に限らず、覚えるべきことを全て覚えて(インプットして)から問題を解く(アウトプットする)のが受験勉強の基本である。しかし、一番最初にやるべき単純暗記というのは一番つまらない作業で非常にきつい。多くの学生がそこで挫折する。そこを乗り越えさえすれば、後は面白いように点が伸びる。うれしくなりやる気もアップする。

もし九九を覚えずに数学の問題を解くようなことを英語でやっている受験生がいたならば、その学習法を根底から見直す必要がある。何事でも「方向性を間違えた努力は結果につがらない」ことを知っておくべきである。

英語の暗記においては次の2点に注意が必要である。

まず、英単語は0.1秒で意味を即答できなければ覚えたうちに入らない。dog・・・え~と・・・犬!これでは実戦で全く通用しない。

もう1つは、英語に限らず全ての暗記でいえることだが、「テストの時は覚えたけど1週間後には忘れてました」では覚えていないのと同じである。一旦覚えたものは忘れないようにキープし続けなければならない。その唯一の方法は反復することである。

一度試験が終わった範囲は学校からは指定されない。言われなくても、独自に何度も何度も反復する必要がある。多くの学生はこれをやらないからいつまでたっても英語で点をとることができないわけである。

彼女はきちんと繰り返し復習した。自分専用の確認ノートなるものを作成して食事の時間も常に見ていたとあり、「せっかく覚えたものを忘れてたまるか!」ともいわんばかりの執念が感じられる。

国語

小さい頃から読書が好きで、元々ある程度現代文力は持っていたようであり、そこに「今でしょ!」の林修先生がつけばそれはもう完璧である。

彼女も最初は現代文を感覚で解いていたが、林修先生の授業で論理的に解く方法を習得したようである。

そう、現代文は論理的に解くものである。理系学生の中には、「筆者の意見なんてわかるわけがない。国語無理。」などという人が多いが、これはとんでもない誤解である。現代文で問われているのは「本文から論理的に読み取れ(探せ)」であって「想像せよ」ではない。つまり、答えは本文に書いてある。

林修先生も「数学が大事」といっている。数学ができる人は論理力があるから国語もできるはずである。できないのは勉強していないか勉強の方法を間違っているかである。必死に筆者の意見を「想像」しようとしている理系学生がいるとしたら、その国語学習法を改めなければならない。

ちなみに、古文・漢文は外国語だと思って学習すればよい。つまり英語と同じく、単語覚えて~文法覚えて~長文読んで~といった具合である。

特に古文を日本語と思ってはいけない。同じ国であっても1000年も立てば言葉は別物になる。1000年前の日本人が現代の日本人の「Twitterなう」などという会話を聞いても意味不明である。

その点、一旦確定した(証明された)ものが永遠に変わらない数学がやっぱり最高!三平方の定理は1000年前も今も1000年後も変わらない。

数学

高二の2月からは数学の受講も開始した。彼女は数学を最も苦手とし、映像授業でも苦戦していた。

他科目のように1.5倍速ではついていけず、普通のスピードで受講することが多かった。

確認テストで不合格を繰り返し、同じ授業を六回受講することもあった。数列などは全然理解できなくて、授業を聞きながらも「ん?」の連続で、止めては繰り返し聞いているうちに、90分の授業を終えるのに、4時間近くかかったこともある。

彼女がすごいのはあきらめずに理解できるまで繰り返していることである。ほとんどの文系学生なら途中で「もういいや。自分には無理。数学のいらない大学を目指そう。」などとあきらめるのが普通である。

彼女は一貫して名古屋大学しか見ていなかった。名古屋大学経済学部の場合、センター試験はもちろん二次記述試験においても数学が必須となる。数学をあきらめることは名古屋大学をあきらめることである。

本書からは、「理解できるまで絶対にあきらめない、一切手を抜かない、苦手科目だからこそ必死にやって克服してやる」といわんばかりの凄まじい執念が垣間見える。

また、幸いなことに彼女の近くにはいつでも頼れる優秀な先生がいた。京都大学卒の父と国公立医学部の兄である。時には寝ている父を起こして質問、遠くにいる兄には写メで質問し、また、高校1年生の弟とは本番で点数を競い合ったようである。

模試成績推移

本書で述べられているように最高の環境で最適な学習法をとった結果、彼女の成績は極めて理想的・驚異的な伸びを見せ、合格者レベルにどんどん近づいていく。

センター試験本番レベル模試

「国英数社(世倫)」はそれぞれ200点満点、「理科(化学基礎・生物基礎)」は100点満点、「合計」は900点満点、「合格者」は名古屋大学経済学部合格者レベルの成績である。

国語 英語 数学 世倫 化生 合計 合格者 第1回(2月) ? 79 42 ? ? 250.7 519.6 第2回(4月) 104 111 55 82 16 366.1 533.5 第3回(6月) 117 129 85 90 55 475.5 570.9 第4回(8月) 129 170 114 123 56 574.8 622.0 全国統一(10月) 136 166 114 130 59 604.6 650.6 最終(12月) 148 172 119 152 70 662.3 701.3

センター試験(900点満点)のおおよその目安を述べておく。

- 550点 大学や学部を選ばなければ国立大学に行ける。

- 600点 大学や学部をかなり選べるようになる。

- 650点 中堅国立大学に行ける。

- 700点 難関国立大学に行ける。

最初はほぼすべてカンでマークしただけようにみえる点数の彼女だが、半年後には国立大学レベルに到達している。

1年生の時から普通に学校に通って真面目に勉強していた場合、最初のマーク模試(2月~6月)から本番までの点の伸びは900点満点で100~150点くらいが一般的である。

彼女の場合、2月の模試から12月の模試までですでに400点伸びているが、これは最初があまりにも低すぎることが一因である。

書籍の内容全体からの推測でしかないのだが、彼女が普通に学校に通っていたと仮定した場合、最初のマーク模試でとれた点数は400点くらいだったのではないかと思う。すると、12月までの点の伸びは250点ほどということになるが、これでも普通の学生に比べると相当な伸びである。

彼女のように学校以外に予備校に通い続けたり、人並み外れた努力をしたり、あるいはセンター試験が簡単な年に当たるなど、いくつかの条件が整わない限り普通に学校に通って真面目に勉強していた学生が最初のマーク模試から200点以上点を伸ばすことは難しい。

名大本番レベル模試

名古屋大学を目指す受験生は、マーク模試以外に名古屋大学の2次試験を想定した模試も受ける。当然、その難易度はマーク模試とは比べものにならない。名古屋大学を目指す受験生ばかりが受ける試験であるから、ライバル達の中での自分の現在の位置がよくわかる。

( )内は平均点である。

国語 英語 数学 第1回(6月) 64/200(67.5) 34/200(66.6) 0/200(33.8) 第2回(11月) 121/200(83.7) 114/200(96.5) 6/200(32.6)

まともに二次試験対策を行っていなかった6月には他の名古屋大学志望の受験生と比較して明らかに学力不足である。しかし、二次試験対策を完了して挑んだ11月には国語・英語は平均点を大きく超え、合格にかなり近い学力レベルにまで到達していることがわかる。

ただし数学死ん㌦。

大学入試センター試験

センター試験直前

必死に頑張ってきた受験生が最後にやるのは神頼みである。

センター本番までの1ヶ月は数学を重点的に勉強した。

あとは数学さえ、点数が取れればセンター700点、ひょっとすると絵馬に書いたとおり750点も夢ではない。750点は名大の合格率80%にあたるA判定の得点だ。

「一生懸命頑張って文系科目は点が取れるようになりました。後は数学だけでいいんです。どうか数学の点を取らせてください。神様お願いします。」

そんな心境だったのではないだろうか。

二次記述試験に備えて国語や英語をしっかりと学習してきた文系学生にとってはセンターレベルの国語・英語などさほど勉強の余地は残されていないしする必要もない。2次試験に備えて数学を学習してきた理系学生がさほどセンター数学対策をする必要がないのと同じである。

必然的に暗記が重要な理科社会、そして苦手な数学に全力を尽くすことになる。

センター試験の過去問をずっとやっているうちに、数ⅠAなら、100点中90点台を取ることもあった。現役生は最後の最後まで実力が伸びるという。名大まで必死に手を伸ばしていた私だが、それは現実に手が届きそうなところまできていた。

しかし、このときまだ彼女は知る由もなかった。

伝説の入試問題が待ち受けていることを・・・

センター試験本番

一日目は社会・国語・英語である。

一日目は得意科目ばかり。良くても悪くても二日目に影響があるからと、自己採点はあえてしなかったが、手ごたえを感じ過ぎて、興奮してその夜眠れないほどだった。

問題は数学がある二日目だった。

彼女は「いけるいける。私本番に強いかも。この調子なら数学もいけるかも。」などと思っていたのかもしれない。

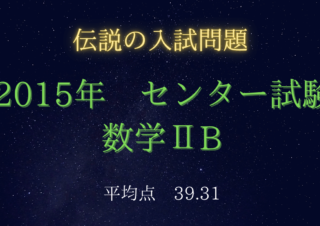

しかし、待っていたのはセンター数学ⅡB史上最低平均点39.31を記録した伝説の問題であった。

二日目の理科と数学が終わる。

この二日で私はまさに天国と地獄を味わっていた。終わってみれば、数学がヤバ過ぎるという思いしか残らなかった。

自己採点

一日目 国語・英語・社会

二日目の終了後、直ちに予備校へ行き一日目の自己採点を行う。

国語 英語 世倫 採点結果 176/200 182/200 165/200

自己最高点にかなり高揚したようだが、無理もない。

国語が比較的簡単な年であったとはいえ、彼女が獲得した2015年センター国語176/200点は文系最高峰東京大学文科一類合格者平均点(河合塾調べ)と一致する。

また、2015年のセンター英語は平均こそ例年並みであったものの、高得点獲得となると例年よりやや難しい年であった。その中での182/200点である。これは東京大学文科三類合格者平均点188/200点に匹敵する。

最後の1ヶ月に暗記など相当追い込みをかけたのだろう。社会も8割越えである。

得意科目の国語・英語で約9割、社会で8割獲得できたならば、苦手科目である残りの数学・理科で7割とれれば夢にまで見た総合8割(720/900点)に届く計算になる。

元々、名古屋大学経済学部合格のための彼女の国語と英語の目標点は東進が定めた165点であった。彼女の国語力と英語力はすでに名古屋大学レベルを大きく超えていたと思われる。

二日目 理科・数学

彼女は「期待しないでください」と予防線を張っていたが、井上先生は「なんだかんだでⅠA70点、ⅡB50点くらいはとれてるでしょ。」などと思っていたようである。

長らく受験に携わってきたならば当然の感覚であろう。数学を苦手とする文系学生にとっても現実的な点数で、文系ならば難関大学であっても数学で120点とれれば他の受験生に大きく差をつけられることはない。

よもや伝説の入試問題が出題され、全国平均点が40点を下回り、文系平均点に至っては30点を下回るなどと誰も予想できない。

センター試験二日目の夜には二日目の試験の解答速報が発表される。

怖かった。数学の丸付けができなかった。問題は二度と見たくなかった。父に代わりにやってもらった。(略)

父も少し手が震えていた。(略)

数学ⅠA 数学ⅡB 理科 採点結果 54/100 33/100 68/100 答え合わせが終わり、ダイニングテーブルの椅子に座り、私と父は呆然としていた。

ああ、やっぱりこうなったか・・・。

彼女が受けたショックは計り知れない。振り返ってみると彼女の1年は非常に濃密であった。

SKE48を辞め、1年間受験勉強に全エネルギーを注いだ。

誰よりも努力した。1日最長15時間勉強した。

高い授業料を払った予備校に1日も休まず通い続け、朝から晩まで居続けた。

スマホをガラケーに退化させてTwitter、LINE、ネットサーフィンをすべて絶った。

苦手な数学も努力すれば結果につながると思って必死に頑張った。

模試の過去問もセンター試験の過去問もすべてやった。

過去問では最高ⅠA90点、ⅡB70点とれたときもあった。

家族・先生・友達、みんな協力・応援してくれた。

そして、1年前にははるか高みにあった頂がもうすぐそこに見えるところまできていた。

1年間全力で頑張って頑張って頑張り抜いたその結果・・・

センター数学ⅡB 33点

伝説の入試問題は、彼女の1年間の努力を「笑止」と言わんばかりに一蹴したのである。

彼女が放心状態になっているところに、空気を読まずにIAだけを同日受験した高校一年生の弟がやってくる。

数学も弟と勝負と言っていたのだった。手に持った問題用紙の表紙には、70点という点数が書いてあるのが目に入った。弟は満足げな顔をしていた。

「姉ちゃん、何点だった~?」

(略)。

「それ今じゃなきゃダメ!?」

弟に向かってキレていた。弟は何が起こったのかわからずに固まっていた。

1日4時間程度としても1年間の彼女の数学の学習時間は1500時間にもなる。その間必死に勉強し、過去問演習もやりまくってⅠA54点の姉。一方、特別な対策をすることなく軽い気持ちで受けてⅠA70点とった弟。

弟は姉に文系脳と理系脳の格の違いをまざまざと見せつけた。

もちろん弟に悪意があったわけではない。まだ高校1年生の弟が予想できようはずはない。

自分の姉がセンター数学史上に残る伝説の誕生に一役買ってしまったなどということを。

自己採点後、父は理系科目を重視しない大学を提案する。

その夜、受験で初めて泣いた。ベッドで真っ白な天井を見つめていると、涙がスーッとこぼれていった。私の今までの努力は何だったんだろう・・・・・・。

(略)

お父さんが名大いける、いけるってあんなに言ってたんじゃん!目の前で父が他の大学を探すのを見るのが一番辛かった。辛かったし、寂しくなった。お父さん、もうあきらめたってこと?私に実家から離れて欲しくなかったんじゃないの?

その光景を思い出して、ベッドで泣いていた。

ベネッセ・駿台のセンターリサーチにおける名古屋大学経済学部のB判定ラインは725点であった。

もしも数学で140点(7割)とれていたならば、731/900点でB判定が出たはずだった。いや、数学は最悪120点(6割)で合計711点でも戦えた。

しかし、終わってみれば数学87点(約4割3分)で合計678/900点。

名古屋大学経済学部はセンター試験900点満点の点数が圧縮されることなくそのまま2次試験に持ち越しである。よって、彼女はセンター試験が終わった時点ですでに50点近く遅れを取ってしまったことになる。これは紛れもなく数学のせいである。数学1教科で他科目の頑張りをチャラにされたのである。

これで涙が出ない受験生がいるとは思えない。普通の年であっても数学の試験後に泣き出す学生が一定数存在する。伝説の年ならばなおさらである。

受験生だけでなく、「あれだけ必死に頑張った生徒にどうして点を取らせてあげられなかったんだ」と机を叩きながら涙を流して悔しがっている教師が全国に多数いたであろうことが自分には容易に推測できる。

ちなみに、自分は日本中でただ一人、伝説誕生かとせっせと情報収集していた。

書籍ではセンター試験前後のエピソードや気持ちの流れなどがより詳しく述べられているが、やっぱり受験は人事だと面白い(笑)。

センター数学で失敗した理由

彼女は相当努力したはずである。しかし、結果にはつながらなかった。努力したにもかかわらず最低限の結果すら出なかったということは、努力の方向性が間違っていたということである。

書籍の内容からの推測でしかないのだが、国語・英語で理想的な学習をした彼女も数学の学習に至っては学習法が正しくなかったように受け取れる。

まずそもそも、映像授業でやたらと時間がかかっている時点で彼女の数学的理解力は映像授業を受けられるレベルにも到達していなかったと思われる。

このレベルの学生は、直接1対1で教えてもらうくらいでなければ数学の学習は難しい。せっかくやる気があるにもかかわらず、同じ映像を何回も見させられるなど恐ろしく無駄なことをさせられているのはあまりに可哀想である。1対1で教えてもらえば30分ほどで「なるほど~♪」と思えるはずなのに。こんなところにも映像授業の弱点がある。

また、数学が苦手な人の「理解できました」は、得意な人から見て理解できた内に入らないことが多い。そのようなうわべだけの理解で済ませていると、少し問題をひねられるとすぐに対応できなくなる。彼女も理解できるまで繰り返し映像を見たりしていたようだが、おそらく理解できた気になっていただけである可能性が高い。そもそも一度見て理解できなかった映像を繰り返して理解できるようになるかどうか自体が疑問である。繰り返すたびに説明がより詳しくなっていくようなシステムなら話は別だが。

点数の推移から推測するに、基本公式の暗記や基本パターンの習得は一通りできていたのだろう。よって、「この公式使えば解けるよ」と言われればその公式を適用して問題を解くことはできた。しかし、なぜその公式を使うべきなのか、その公式を使うと解ける原理は何なのかまでは理解できていなかった。

父や兄もわからない問題を解いてあげるなど積極的に協力してあげていたようだが、数学が苦手な人にはただ問題を解いてあげるといっただけでは全く足りない。なぜそんな解き方をするのかを説明し、ちょっとひねった問題で真に理解できているか確認し、さらには定期的に同種の問題演習を繰り返しスピードも強化して本人にとって当たり前と思えるところまで面倒を見てあげなければ実戦で通用しない。

数学が得意な人にとって当たり前であることが苦手な人にとっては当たり前ではない。父や兄は数学がかなりできる故、彼女がどれほどできないかについて正確に把握できていなかったように感じる。

もっとも、父や兄もそれぞれ自分の仕事や勉強があり、24時間手取り足取り見てあげられるわけではないので結局はどうしようもなかっただろう。

「過去問でⅠA90点、ⅡB70点とれたから自信もついてきた」といった記述も複数見られたが、この記述はむしろ彼女が客観的に自身の数学力や問題難易度を判断できるだけの数学的能力をもっていなかったことを示している。

特定の年だけ高得点をとって「自分の数学力が伸びた。努力した甲斐があった。」というのは学生がよくする誤解である。英語ならば特定の年で高得点が取れればそれだけ実力がついたと考えても問題ないが、数学はそうではない。問題難易度に大きく左右されている時点で数学の能力不足である。

例えば、近年で言えば2010年のⅡBはある程度学習を積んだ学生ならば文系であっても容易に70点が取れる。たまたま計算量が少なく、問題も簡単な年だからである。しかし、2010年のⅡBで70点程度しかとれないようでは他の年のⅡBで50点を切るのは必然である。

理論上は国語も数学も論理であるから国語ができる人は数学もできるはずなのだが、計算スピードなど様々な要素が複雑に絡み合うため、実際にはそこまで単純ではない。

総評

センター試験の結果を受けて志望をどうするかなど、その後多少の紆余曲折はあったようだが最終的に名古屋大学経済学部に合格した。そのあたりは書籍を読んでもらいたい。

最初から最後まで何があっても名古屋大学という目標が微塵も揺るがない彼女の芯の強さにも驚かされる。

いや、それだけではない。センター試験の結果を受けて、彼女には数学を捨てる(から逃げる)という選択肢もあった。数学を重視せず得意科目が重視される他の学部に志望を変更すればよいのである。しかし、彼女は結局経済学部を受けた。

彼女はただ名古屋大学卒という看板や高学歴が欲しかったわけではない。「偏差値40から名大に合格しました」と自慢したかったわけでもない。名古屋大学という日本トップクラスの環境で、優秀な教員のもとで同じく難関を突破した優秀な仲間達に囲まれて自分が一番興味を持っている経営について共に学び、自分を高めたかったのである。本書からはこのような意思が強く感じられる。二次試験が得意科目である学部ではなく、経済学部を貫いた彼女の信念は賞賛に値する。

他学部に変更して合格したとき、家族、先生、友達は褒めてくれるだろう。しかし、第一志望から逃げたことについて他人をどれだけごまかすことができたとしても、自分自身をごまかすことだけは絶対にできない。それでは結局負けたのと同じではないか、という負けん気の強さもうかがえる。

まあ、よく言えば「芯が強い」、悪く言えば「頑固」「融通が利かない」「臨機応変さがない」ではあるが。

また、最終的に進路指導担当が名古屋大学受験のGoサインを出したのも、「後期の名古屋市立大学経済学部は余裕」「本人が浪人の覚悟まである」「極めて高い2次力がある」などを総合的に考慮したからであろう。

センターリサーチにおける彼女の名古屋大学合格可能性は30%であったという。この合格可能性を「30%ならば3回受けて1回受かるくらいか。狙ってみる価値はあるかも。」などと誤ったとらえ方をしている受験生は少なくない。

しかし、「30%」は3回受けて1回受かることを意味しない。これが意味するのは、3人のうち1人位はその点数から彼女のように最後の1ヶ月で追い込みをかけて一気に合格点ラインに駆け込んでくるということである。根本的に二次力がついていない学生は3回受けようが10回受けようが合格できない。

彼女はセンター数学で失敗した。2015年は名古屋大学二次試験の数学も難しく、ほとんどできなかったようである。

しかし、数学の試験難易度が上がるほどむしろ数学が苦手な受験生にとって相対的に有利になる可能性が高い。数学が得意な受験生も点が取れず、数学で差をつけられなくなるからである。彼女にはそういった運も味方したように思われる。理系の人間としては「数学で適度に差がつく問題を出題して文系であっても数学できない学生は排除してほしい」などと思うのだが。

家庭環境や家族を考慮すると、もともと彼女は地頭もよかったのであろう。

地頭の良さ、完璧な受験戦略、恵まれた家庭環境、合理的な東進の学習システム、優秀な東進の講師陣、周囲の協力、運、そして本人の意志の強さと努力、これらがすべてそろった結果、理想が現実になったわけである。

合格後に燃え尽き症候群になってしまわないかとも思ったが、その心配はなさそうである。彼女はすでに新たな目標(公認会計士資格取得)に向かって、週5で専門学校にも通いながら勉強しているという。ちなみに、公認会計士は医師国家試験や司法試験に匹敵する最高難度の資格である。

理想を現実にした彼女の言葉にはそれだけ説得力がある。

2019年、名古屋大学を卒業し、当初の希望通り広告代理店に就職できた模様。