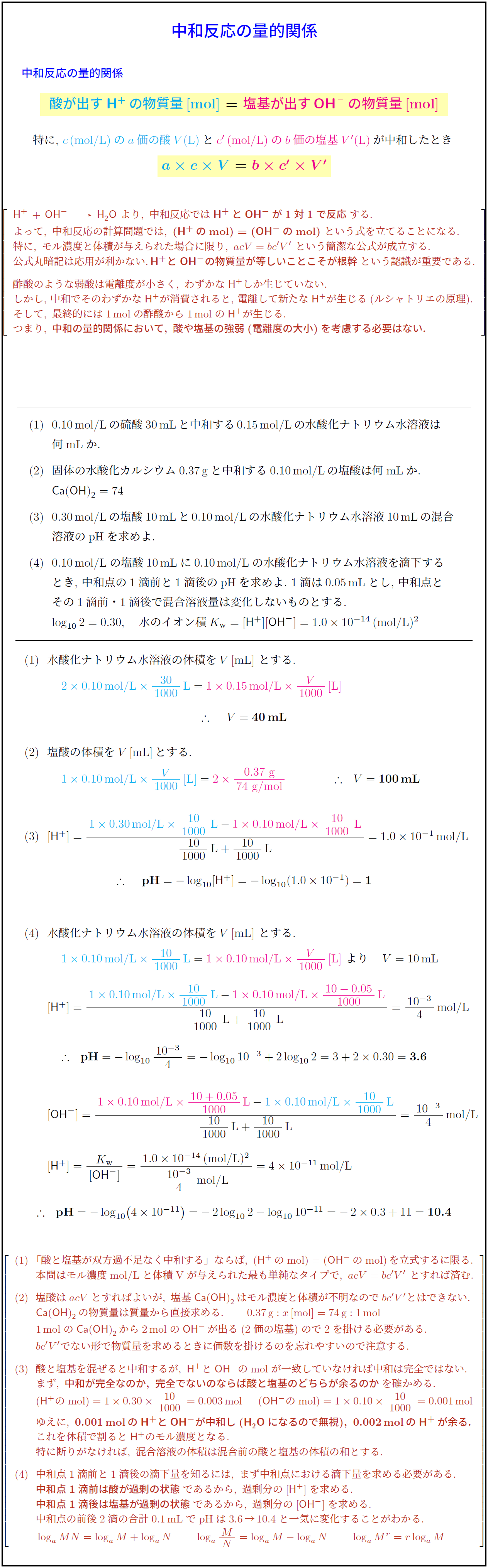

中和反応の量的関係

酸が出すH⁺の物質量[mol] = 塩基が出すOH⁻の物質量[mol]

特に, c (mol/L)のa価の酸V(L)と c′ (mol/L)のb価の塩基V′(L)が中和したとき

a×c×V = b×c′×V′

H⁺ + OH⁻ → H₂O より, 中和反応ではH⁺とOH⁻が1対1で反応する.

よって, 中和反応の計算問題では, (H⁺のmol) = (OH⁻のmol) という式を立てることになる.

特に, モル濃度と体積が与えられた場合に限り, acV = bc′V′ という簡潔な公式が成立する.

公式丸暗記は応用が利かない. H⁺とOH⁻の物質量が等しいことこそが根幹という認識が重要である.

酢酸のような弱酸は電離度が小さく, わずかなH⁺しか生じていない.

しかし, 中和でそのわずかなH⁺が消費されると, 電離して新たなH⁺が生じる(ルシャトリエの原理).

そして, 最終的には1 molの酢酸から1 molのH⁺が生じる.

つまり, 中和の量的関係において, 酸や塩基の強弱(電離度の大小)を考慮する必要はない.

(1) 0.10 mol/Lの硫酸30 mLと中和する0.15 mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液は何mLか.

(2) 固体の水酸化カルシウム0.37 gと中和する0.10 mol/Lの塩酸は何mLか.

Ca(OH)₂ = 74

(3) 0.30 mol/Lの塩酸10 mLと0.10 mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液10 mLの混合溶液のpHを求めよ.

(4) 0.10 mol/Lの塩酸10 mLに0.10 mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を滴下するとき,

中和点の1滴前と1滴後のpHを求めよ. 1滴は0.05 mLとし, 中和点とその1滴前・1滴後で混合溶液量は変化しないものとする.

log₁₀2 = 0.30, 水のイオン積 Kw = [H⁺][OH⁻] = 1.0×10⁻¹⁴ (mol/L)²

(1) 水酸化ナトリウム水溶液の体積をV[mL]とする.

2×0.10 mol/L×(30/1000 L) = 1×0.15 mol/L×(V/1000 L)

∴ V = 40 mL

(2) 塩酸の体積をV[mL]とする.

1×0.10 mol/L×(V/1000 L) = 2×(0.37 g / 74 g/mol)

∴ V = 100 mL

(3) [H⁺] = (1×0.30 mol/L×(10/1000 L) − 1×0.10 mol/L×(10/1000 L)) / ((10/1000 L)+(10/1000 L)) = 1.0×10⁻¹ mol/L

∴ pH = −log₁₀[H⁺] = −log₁₀(1.0×10⁻¹) = 1

(4) 水酸化ナトリウム水溶液の体積をV[mL]とする.

1×0.10 mol/L×(10/1000 L) = 1×0.10 mol/L×(V/1000 L) より V = 10 mL

[H⁺] = (1×0.10 mol/L×(10/1000 L) − 1×0.10 mol/L×((10−0.05)/1000 L)) / ((10/1000 L)+(10/1000 L)) = 10⁻³/4 mol/L

∴ pH = −log₁₀(10⁻³/4) = −log₁₀10⁻³ + 2log₁₀2 = 3 + 2×0.30 = 3.6

[OH⁻] = (1×0.10 mol/L×((10+0.05)/1000 L) − 1×0.10 mol/L×(10/1000 L)) / ((10/1000 L)+(10/1000 L)) = 10⁻³/4 mol/L

[H⁺] = Kw / [OH⁻] = (1.0×10⁻¹⁴ (mol/L)²) / (10⁻³/4 mol/L) = 4×10⁻¹¹ mol/L

∴ pH = −log₁₀(4×10⁻¹¹) = −2log₁₀2 − log₁₀10⁻¹¹ = −2×0.3 + 11 = 10.4

(1) 「酸と塩基が双方過不足なく中和する」ならば, (H⁺のmol)=(OH⁻のmol)を立式するに限る.

本問はモル濃度mol/Lと体積Vが与えられた最も単純なタイプで, acV=bc′V′とすれば済む.

(2) 塩酸はacVとすればよいが, 塩基Ca(OH)₂はモル濃度と体積が不明なのでbc′V′とはできない.

Ca(OH)₂の物質量は質量から直接求める. 0.37 g : x [mol] = 74 g : 1 mol

1 molのCa(OH)₂から2 molのOH⁻が出る(2価の塩基)ので2を掛ける必要がある.

bc′V′でない形で物質量を求めるときに価数を掛けるのを忘れやすいので注意する.

(3) 酸と塩基を混ぜると中和するが, H⁺とOH⁻のmolが一致していなければ中和は完全ではない.

まず, 中和が完全なのか, 完全でないのならば酸と塩基のどちらが余るのかを確かめる.

(H⁺のmol)=1×0.30×(10/1000)=0.003 mol

(OH⁻のmol)=1×0.10×(10/1000)=0.001 mol

∴ 0.001 molのH⁺とOH⁻が中和し(H₂Oになるので無視), 0.002 molのH⁺が余る.

これを体積で割るとH⁺のモル濃度となる.

特に断りがなければ, 混合溶液の体積は混合前の酸と塩基の体積の和とする.

(4) 中和点1滴前と1滴後の滴下量を知るには, まず中和点における滴下量を求める必要がある.

中和点1滴前は酸が過剰の状態であるから, 過剰分の[H⁺]を求める.

中和点1滴後は塩基が過剰の状態であるから, 過剰分の[OH⁻]を求める.

中和点の前後2滴の合計0.1 mLでpHは3.6 → 10.4と一気に変化することがわかる.

logₐMN = logₐM + logₐN

logₐ(M/N) = logₐM − logₐN

logₐMʳ = r logₐM