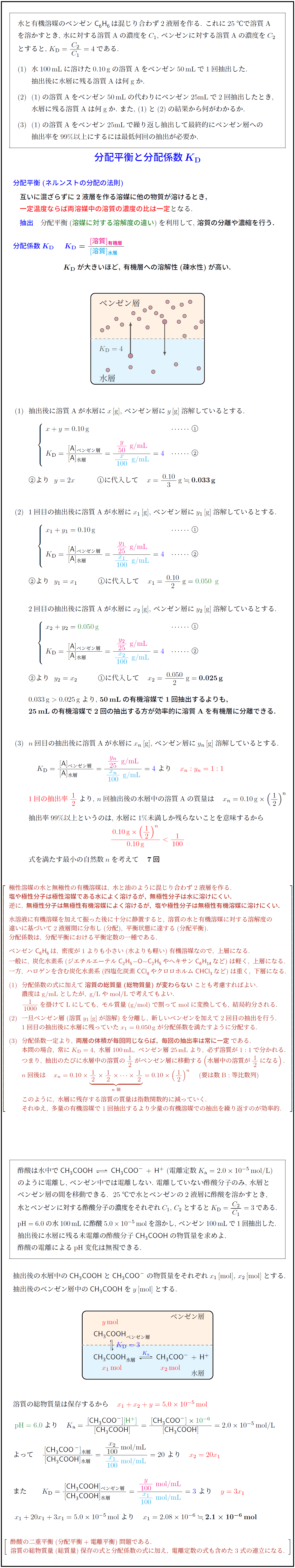

分配平衡と分配係数(ネルンストの分配の法則)

水と有機溶媒のベンゼン(C₆H₆)は混じり合わず、二つの液層を作る。

25℃で溶質Aを加えたとき、水に対する溶質Aの濃度をC₁、ベンゼンに対する濃度をC₂とすると、

分配係数 Kᴅ = C₂ / C₁ = 4 である。

(1) 水100mLに溶けた0.10gの溶質Aを、ベンゼン50mLで1回抽出した。

抽出後に水層に残る溶質Aは何gか。

(2) 上と同じ溶質Aを、ベンゼン50mLの代わりにベンゼン25mLで2回抽出したとき、

水層に残る溶質Aは何gか。また、(1)と(2)の結果からどのようなことがわかるか。

(3) (1)の溶質Aをベンゼン25mLで繰り返し抽出し、最終的にベンゼン層への抽出率を99%以上にするには、

最低何回の抽出が必要か。

【考え方】

互いに混ざらない2つの溶媒に同じ物質が溶けるとき、

一定温度では両溶媒中の溶質の濃度の比(分配係数)は一定である。

この性質を利用して、溶質を分離・濃縮する操作を「抽出」という。

分配係数 Kᴅ が大きいほど、有機層への溶解性(疎水性)が高い。

【解答】

(1)

溶質Aの総量を0.10gとし、水層にx g、ベンゼン層にy gが溶けているとする。

総量保存より x + y = 0.10

また、Kᴅ = (y / 50) / (x / 100) = 4

これを解くと y = 2x となるので、x = 0.10 / 3 ≒ 0.033 g

したがって、水層に残る溶質は 0.033 g である。

(2)

1回目の抽出では同様に計算して x₁ = 0.050 g が残る。

2回目の抽出でも同様に 1:1 の割合で分配され、x₂ = 0.025 g。

したがって、2回抽出の方がより多くの溶質を有機層に移すことができる。

つまり、「1回の大量抽出よりも、少量の有機溶媒で複数回抽出した方が効率的」である。

(3)

1回あたりの抽出率が1/2なので、n回後の水層中の溶質量は

0.10 × (1/2)ⁿ g となる。

抽出率99%以上とは、水層に1%未満しか残らないことを意味する。

(1/2)ⁿ < 1/100 を満たす最小の自然数 n は 7。

したがって、7回の抽出が必要である。

【補足】

水と有機溶媒(たとえばベンゼン)のように、極性の異なる溶媒は互いに混じり合わず二層を作る。

塩や極性分子は極性溶媒(水)によく溶け、無極性分子は水に溶けにくい。

逆に、無極性分子は有機溶媒によく溶け、塩や極性分子は有機溶媒に溶けにくい。

このようにして、水溶液に有機溶媒を加えて振り、静置すると、溶質が2層間で分配される。

分配係数は平衡定数の一種であり、抽出や分離の効率を決める重要な値である。

【応用例:酢酸の分配平衡】

酢酸(CH₃COOH)は水中で

CH₃COOH ⇄ CH₃COO⁻ + H⁺

のように電離する(電離定数 Ka = 2.0×10⁻⁵ mol/L)。

一方、ベンゼン中では電離しないため、電離していない酢酸分子だけが両層間を移動できる。

25℃で水とベンゼンの二層に酢酸を溶かすとき、

酢酸の分配係数 KD = C₂ / C₁ = 3 である。

pH = 6.0 の水100mLに酢酸5.0×10⁻⁵ molを溶かし、

ベンゼン100mLで1回抽出したとき、水層に残る未電離の酢酸分子の物質量を求める。

水層の CH₃COOH を x₁ mol、CH₃COO⁻ を x₂ mol、ベンゼン層の CH₃COOH を y mol とすると、

総量保存式:x₁ + x₂ + y = 5.0×10⁻⁵ mol

pH = 6.0 より [CH₃COO⁻]/[CH₃COOH] = 20

分配係数より y = 3x₁

これらを連立すると、x₁ = 2.1×10⁻⁶ mol となる。

このように、酢酸の問題は「分配平衡」と「電離平衡」の連立で解く典型例である。