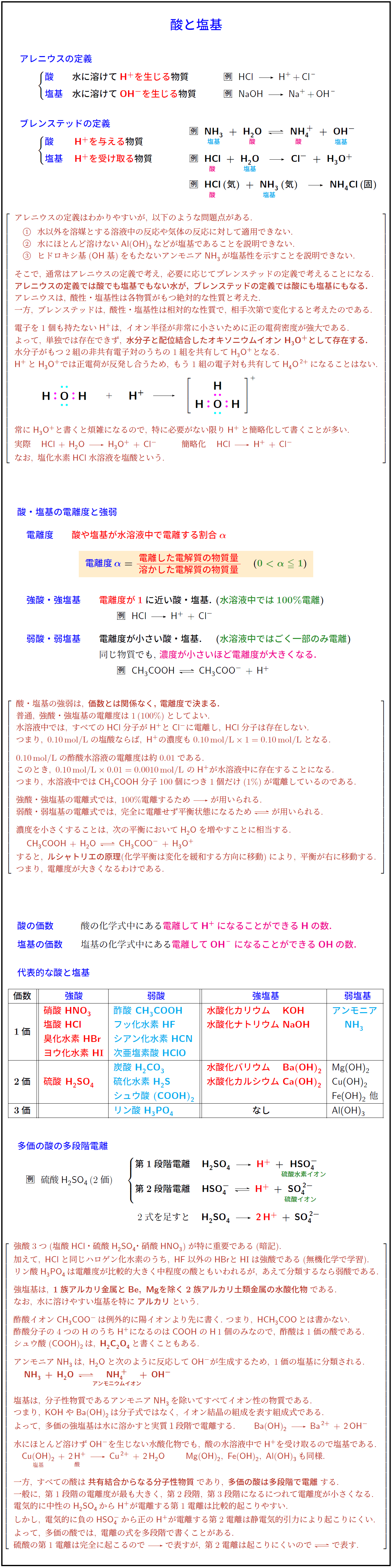

アレニウスの定義

酸 水に溶けてH⁺を生じる物質 例 HCl→H⁺+Cl⁻

塩基 水に溶けてOH⁻を生じる物質 例 NaOH→Na⁺+OH⁻

ブレンステッドの定義

酸 H⁺を与える物質

塩基 H⁺を受け取る物質

例 NH₃(塩基)+H₂O(酸)⇄NH₄⁺(酸)+OH⁻(塩基)

例 HCl(酸)+H₂O(塩基)→Cl⁻+H₃O⁺

例 HCl(酸)(気)+NH₃(塩基)(気)→NH₄Cl(固)

アレニウスの定義はわかりやすいが, 以下のような問題点がある.

① 水以外を溶媒とする溶液中の反応や気体の反応に対して適用できない.

② 水にほとんど溶けないAl(OH)₃などが塩基であることを説明できない.

③ ヒドロキシ基(OH基)をもたないアンモニアNH₃が塩基性を示すことを説明できない.

そこで, 通常はアレニウスの定義で考え, 必要に応じてブレンステッドの定義で考えることになる.

アレニウスの定義では酸でも塩基でもない水が, ブレンステッドの定義では酸にも塩基にもなる.

アレニウスは, 酸性・塩基性は各物質がもつ絶対的な性質と考えた.

一方, ブレンステッドは, 酸性・塩基性は相対的な性質で, 相手次第で変化すると考えたのである.

電子を1個も持たないH⁺は, イオン半径が非常に小さいために正の電荷密度が強大である.

よって, 単独では存在できず, 水分子と配位結合したオキソニウムイオンH₃O⁺として存在する.

水分子がもつ2組の非共有電子対のうちの1組を共有してH₃O⁺となる.

H⁺とH₃O⁺では正電荷が反発し合うため, もう1組の電子対も共有してH₄O²⁺になることはない.

常にH₃O⁺と書くと煩雑になるので, 特に必要がない限りH⁺と簡略化して書くことが多い.

実際 HCl+H₂O→H₃O⁺+Cl⁻ 簡略化 HCl→H⁺+Cl⁻

なお, 塩化水素HCl水溶液を塩酸という.

酸・塩基の電離度と強弱

電離度 酸や塩基が水溶液中で電離する割合α

電離度α=電離した電解質の物質量/溶かした電解質の物質量 (0<α≤1)

強酸・強塩基 電離度が1に近い酸・塩基(水溶液中では100%電離)

例 HCl→H⁺+Cl⁻

弱酸・弱塩基 電離度が小さい酸・塩基(水溶液中ではごく一部のみ電離)

同じ物質でも, 濃度が小さいほど電離度が大きくなる.

例 CH₃COOH⇄CH₃COO⁻+H⁺

酸・塩基の強弱は, 価数とは関係なく, 電離度で決まる.

普通, 強酸・強塩基の電離度は1(100%)としてよい.

水溶液中では, すべてのHCl分子がH⁺とCl⁻に電離し, HCl分子は存在しない.

つまり, 0.10mol/Lの塩酸ならば, H⁺の濃度も0.10mol/L×1=0.10mol/Lとなる.

0.10mol/Lの酢酸水溶液の電離度は約0.01である.

このとき, 0.10mol/L×0.01=0.0010mol/LのH⁺が水溶液中に存在することになる.

つまり, 水溶液中ではCH₃COOH分子100個につき1個だけ(1%)が電離しているのである.

強酸・強塩基の電離式では, 100%電離するため→が用いられる.

弱酸・弱塩基の電離式では, 完全に電離せず平衡状態になるため⇄が用いられる.

濃度を小さくすることは, 次の平衡においてH₂Oを増やすことに相当する.

CH₃COOH+H₂O⇄CH₃COO⁻+H₃O⁺

すると, ルシャトリエの原理(化学平衡は変化を緩和する方向に移動)により, 平衡が右に移動する.

つまり, 電離度が大きくなるわけである.

酸の価数 酸の化学式中にある電離してH⁺になることができるHの数.

塩基の価数 塩基の化学式中にある電離してOH⁻になることができるOHの数.

代表的な酸と塩基

価数|強酸|弱酸|強塩基|弱塩基

1価|硝酸 HNO₃|酢酸 CH₃COOH|水酸化カリウム KOH|アンモニア NH₃

|塩酸 HCl|フッ化水素 HF|水酸化ナトリウム NaOH|NH₃

|臭化水素 HBr|シアン化水素 HCN||

|ヨウ化水素 HI|次亜塩素酸 HClO||

2価|硫酸 H₂SO₄|炭酸 H₂CO₃|水酸化バリウム Ba(OH)₂|Mg(OH)₂

||硫化水素 H₂S|水酸化カルシウム Ca(OH)₂|Cu(OH)₂

||シュウ酸 (COOH)₂||Fe(OH)₂ 他

3価||リン酸 H₃PO₄|なし|Al(OH)₃

多価の酸の多段階電離

例 硫酸 H₂SO₄ (2価)

第1段階電離 H₂SO₄→H⁺+HSO₄⁻(硫酸水素イオン)

第2段階電離 HSO₄⁻⇄H⁺+SO₄²⁻(硫酸イオン)

2式を足すと H₂SO₄→2H⁺+SO₄²⁻

強酸3つ(塩酸HCl・硫酸H₂SO₄・硝酸HNO₃)が特に重要である(暗記).

加えて, HClと同じハロゲン化水素のうち, HF以外のHBrとHIは強酸である(無機化学で学習).

リン酸H₃PO₄は電離度が比較的大きく中程度の酸ともいわれるが, あえて分類するなら弱酸である.

強塩基は, 1族アルカリ金属とBe, Mgを除く2族アルカリ土類金属の水酸化物である.

なお, 水に溶けやすい塩基を特にアルカリという.

酢酸イオンCH₃COO⁻は例外的に陽イオンより先に書く. つまり, HCH₃COOとは書かない.

酢酸分子の4つのHのうちH⁺になるのはCOOHのH1個のみなので, 酢酸は1価の酸である.

シュウ酸(COOH)₂は, H₂C₂O₄と書くこともある.

アンモニアNH₃は, H₂Oと次のように反応してOH⁻が生成するため, 1価の塩基に分類される.

NH₃+H₂O⇄NH₄⁺(アンモニウムイオン)+OH⁻

塩基は, 分子性物質であるアンモニアNH₃を除いてすべてイオン性の物質である.

つまり, KOHやBa(OH)₂は分子式ではなく, イオン結晶の組成を表す組成式である.

よって, 多価の強塩基は水に溶かすと実質1段階で電離する. Ba(OH)₂→Ba²⁺+2OH⁻

水にほとんど溶けずOH⁻を生じない水酸化物でも, 酸の水溶液中でH⁺を受け取るので塩基である.

Cu(OH)₂(塩基)+2H⁺(酸)→Cu²⁺+2H₂O Mg(OH)₂, Fe(OH)₂, Al(OH)₃も同様.

一方, すべての酸は共有結合からなる分子性物質であり, 多価の酸は多段階で電離する.

一般に, 第1段階の電離度が最も大きく, 第2段階, 第3段階になるにつれて電離度が小さくなる.

電気的に中性のH₂SO₄からH⁺が電離する第1電離は比較的起こりやすい.

しかし, 電気的に負のHSO₄⁻から正のH⁺が電離する第2電離は静電気的引力により起こりにくい.

よって, 多価の酸では, 電離の式を多段階で書くことがある.

硫酸の第1電離は完全に起こるので→で表すが, 第2電離は起こりにくいので⇄で表す.