熱運動 物質を構成する原子や分子の不規則な運動.

温度 原子・分子の熱運動の激しさを表す指標を数値化したもの.

絶対温度 T[K] とセルシウス温度 t[℃] の関係 T = t + 273

熱 高温物質から低温物質へ移動するエネルギー. その量を熱量という.

比熱 c[J/(g・K)] 物質1 gを1 K温度上昇させるのに必要な熱量[J]

質量 m[g], 比熱 c[J/(g・K)] の物質が ΔT[K] 温度上昇したとき,

その物質が吸収した熱量 Q[J] は

Q = m c ΔT

静止中の物質であっても, 構成粒子である原子や分子は常に熱運動している.

熱運動が激しいほどその物質の温度は高く, 低温になるほど熱運動が減少する.

−273℃になると熱運動すらしなくなる(絶対零度0 K). これより低い温度は存在しない.

とにかく, 温度と熱の違いに注意する. 「移動するのは熱である」ことがとりわけ重要である.

温度は移動しない. 熱(エネルギー)の移動によって各物質の温度が変化するのである.

比熱の定義から, Q = m c ΔT が導かれる.

1 g, 1 Kあたりの熱量が c[J] で表されるから, m[g], ΔT[K] あたりの熱量は m c ΔT[J] となる.

ΔT は温度ではなく温度変化であることに注意してほしい.

比熱の具体例:

水 4.18 J/(g・K), アルミニウム 0.90 J/(g・K), 鉄 0.44 J/(g・K), 金 0.13 J/(g・K).

比熱が大きい物質ほど温まりにくく冷めにくい.

比熱が大きい物質は, 1 K の温度変化に, より多くのエネルギーの出入りを要するからである.

例えば, 水1 gを1 K上昇させるには4.18 Jのエネルギーを要するが, 金1 gならば0.13 Jで済む.

プロパン C₃H₈ を0.010 mol/sの燃焼速度で反応させ, 20℃の水1.0 Lを加熱した.

水は100℃になると沸騰を続け, 最終的に360 gの水が蒸発した.

この加熱で消費されたプロパンの質量とかかった時間を求めよ.

水の密度を1.0 g/cm³, 比熱を4.2 J/(g・K)とし,

プロパンの燃焼エンタルピーを −2220 kJ/mol, 液体の水と気体の水の生成エンタルピーを

それぞれ −286 kJ/mol, −242 kJ/mol とする. H = 1.0, C = 12, O = 16

水1.0 Lを20℃から100℃まで温度上昇させるために必要な熱量は

(1.0 g/mL × 1000 mL) × 4.2 J/(g・K) × (100 − 20) K = 3.36 × 10⁵ J = 336 kJ

液体の水の蒸発エンタルピーは (−242) − (−286) = 44 kJ/mol

360 gの水(分子量 18)の蒸発に必要な熱量は

44 kJ/mol × (360 g / 18 g/mol) = 880 kJ

必要な熱量の合計は 336 + 880 = 1216 kJ

消費されたプロパン C₃H₈ の物質量は 1216 kJ / 2220 kJ/mol ≈ 0.548 mol

消費されたプロパン C₃H₈ (分子量 44)の質量は 44 g/mol × 0.548 mol ≈ 24 g

かかった時間は 0.548 mol / 0.010 mol/s = 54.8 s ≈ 55 秒

1 molのプロパン C₃H₈ の完全燃焼で 2220 kJ の発熱が生じる.

よって, 最終状態までに必要な熱量を求めると, 消費された C₃H₈ の物質量(mol)も求まる.

物質量さえ求まれば, 質量と時間に換算できる.

密度はとにかく体積をかけて質量にする. 1 cm³ = 1 mL である.

ΔT [K] は温度変化なので, ℃で計算しても数値は変わらない.

実際, 373 K − 293 K = 80 K である.

水1.0 Lの温度上昇だけでなく, 360 g の状態変化(液体→気体)に要した熱量も求める必要がある.

このとき蒸発エンタルピーは, 液体の水と気体の水の生成エンタルピーから求められる.

H₂(気) + ½ O₂(気) → H₂O(液) ΔH = −286 kJ

H₂(気) + ½ O₂(気) → H₂O(気) ΔH = −242 kJ

H₂O(液) → H₂O(気) ΔH = 44 kJ (= −242 − (−286))

C₃H₈ は 1 mol あたり 44 g, 燃焼速度は 1 s あたり 0.010 mol であることから, 質量と時間が求まる.

(1) 固体の水酸化ナトリウムは, 空気中の水分を吸収して溶解する性質(潮解性)をもつ.

また, 塩基性なので, 空気中の二酸化炭素(酸性酸化物)と中和反応する.

CO₂ + 2 NaOH → Na₂CO₃ + H₂O

溶解エンタルピーの測定実験の問題では, NaOH の性質の他, 容器の性質についてもよく問われる.

熱が外へ逃げないよう, 熱伝導性が小さく(断熱性が高く)体積の小さい発泡ポリスチレン容器を用いる.

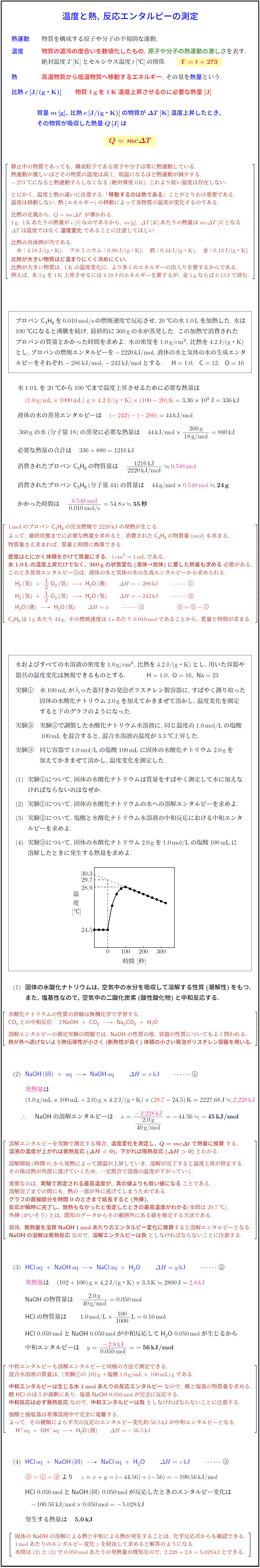

(2) NaOH(固) + 水 → NaOH(水溶液) ΔH = x kJ

発熱量は (1.0 g/mL × 100 mL + 2.0 g) × 4.2 J/(g・K) × (29.7 − 24.5) K = 2227.68 J ≈ 2.23 kJ

したがって NaOH の溶解エンタルピーは

x = −2.228 kJ ÷ (2.0 g / 40 g/mol) = −44.56 ≈ −45 kJ/mol

溶解エンタルピーを実験で測定する場合, 温度変化を測定し Q = m c Δt で熱量に換算する.

溶液の温度が上がれば発熱反応(ΔH < 0), 下がれば吸熱反応(ΔH > 0)とわかる.

実験で測定される最高温度は, 真の値よりも低い.

外挿により反応が瞬時に完了した場合の最高温度を求める(本問は 29.7℃).

最後に発熱量を NaOH 1 mol あたりに換算して溶解エンタルピーとする.

NaOH の溶解は発熱反応なので, 溶解エンタルピーは負である.

(3) HCl(水溶液) + NaOH(水溶液) → NaCl(水溶液) + H₂O ΔH = y kJ

発熱量は (102 + 100) g × 4.2 J/(g・K) × 3.3 K ≈ 2800 J = 2.8 kJ

NaOH の物質量 = 2.0 g / 40 g/mol = 0.050 mol

HCl の物質量 = 1.0 mol/L × 100/1000 L = 0.10 mol

HCl 0.050 mol と NaOH 0.050 mol が中和反応して H₂O 0.050 mol が生じる.

したがって y = −2.8 kJ / 0.050 mol = −56 kJ/mol

中和エンタルピーは水 1 mol あたりの反応エンタルピー.

酸 HCl のほうが過剰にあり, NaOH 0.050 mol が完全に反応する.

中和反応は必ず発熱反応なので, 中和エンタルピーは負である.

強酸と強塩基は希薄溶液中で完全に電離するため,

H⁺(aq) + OH⁻(aq) → H₂O(液) ΔH = −56.5 kJ が一般値である.

(4) HCl(水溶液) + NaOH(固) → NaCl(水溶液) + H₂O ΔH = z kJ

③ = ① + ② より z = x + y = (−44.56) + (−56) = −100.56 kJ/mol

HCl 0.050 mol と NaOH(固) 0.050 mol が反応したときのエンタルピー変化は

−100.56 kJ/mol × 0.050 mol = −5.028 kJ ≈ −5.0 kJ

エンタルピー変化が −5.0 kJ であるから, 発生する熱量は 5.0 kJ

固体 NaOH の溶解による熱と中和による熱が発生することは, 化学反応式からも確認できる.

1 mol あたりのエンタルピー変化 z を経由して求めると解答のようになる.

(2) と (3) で 0.050 mol あたりの発熱量が既知なので, 2.228 + 2.8 = 5.028 kJ とできる.