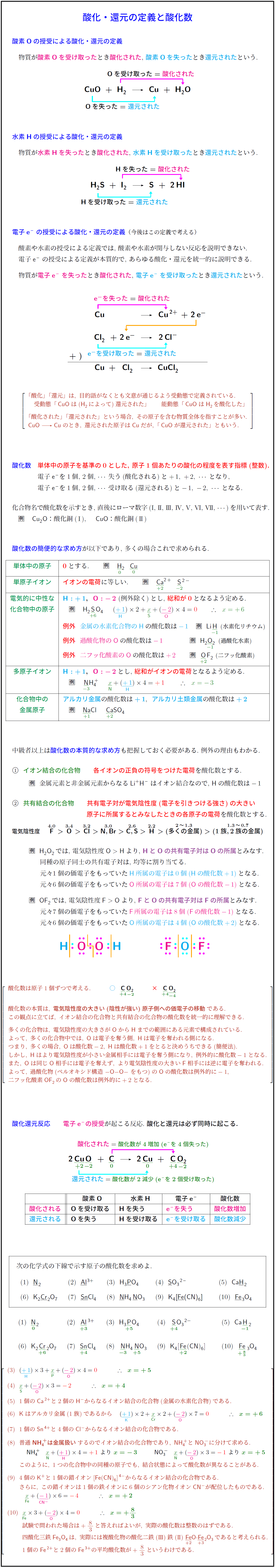

酸化・還元の定義と酸化数

酸素Oの授受による酸化・還元の定義

物質が酸素Oを受け取ったとき酸化された, 酸素Oを失ったとき還元されたという.

CuO + H₂ → Cu + H₂O

Oを受け取った=酸化された

Oを失った=還元された

水素Hの授受による酸化・還元の定義

物質が水素Hを失ったとき酸化された, 水素Hを受け取ったとき還元されたという.

H₂S + I₂ → S + 2HI

Hを受け取った=還元された

Hを失った=酸化された

電子e⁻の授受による酸化・還元の定義(今後はこの定義で考える)

酸素や水素の授受による定義では, 酸素や水素が関与しない反応を説明できない.

電子e⁻の授受による定義が本質的で, あらゆる酸化・還元を統一的に説明できる.

物質が電子e⁻を失ったとき酸化された, 電子e⁻を受け取ったとき還元されたという.

Cu → Cu²⁺ + 2e⁻

Cl₂ + 2e⁻ → 2Cl⁻

Cu + Cl₂ → CuCl₂

e⁻を失った=酸化された

e⁻を受け取った=還元された

「酸化」「還元」は, 目的語がなくとも文意が通じるよう受動態で定義されている.

受動態「CuOは(H₂によって)還元された」 能動態「CuOはH₂を酸化した」

「酸化された」「還元された」という場合, その原子を含む物質全体を指すことが多い.

CuO → Cu のとき, 還元された原子はCuだが, 「CuOが還元された」ともいう.

酸化数

単体中の原子を基準の0とした, 原子1個あたりの酸化の程度を表す指標(整数).

電子e⁻を1個,2個,…失う(酸化される)と+1,+2,…となり,

電子e⁻を1個,2個,…受け取る(還元される)と−1,−2,…となる.

化合物名で酸化数を示すとき, 直後にローマ数字(I,II,III,IV,V,VI,VII,…)を用いて表す.

例 Cu₂O:酸化銅(I), CuO:酸化銅(II)

酸化数の簡便的な求め方

単体中の原子 0とする. 例 H₂(0) Cu(0)

単原子イオン イオンの電荷に等しい. 例 Ca²⁺(+2), S²⁻(−2)

電気的に中性な化合物中の原子 H:+1, O:−2(例外除く)とし, 総和が0となるよう定める.

例 H₂SO₄ (H:+1)×2 + S(x) + (O:−2)×4 = 0 → S=+6

例外 金属の水素化合物のHの酸化数は−1 例 LiH

例外 過酸化物のOの酸化数は−1 例 H₂O₂

例外 二フッ化酸素のOの酸化数は+2 例 OF₂

多原子イオン H:+1, O:−2とし, 総和がイオンの電荷となるよう定める.

例 NH₄⁺ N(x) + (H:+1)×4 = +1 → N=−3

化合物中の金属原子 アルカリ金属:+1, アルカリ土類金属:+2

例 NaCl(Na:+1), CaSO₄(Ca:+2)

中級者以上は酸化数の本質的な求め方も把握しておく必要がある. 例外の理由もわかる.

① イオン結合の化合物 各イオンの正負の符号をつけた電荷を酸化数とする.

例 Li⁺H⁻ はイオン結合なのでHの酸化数は−1

② 共有結合の化合物 共有電子対が電気陰性度の大きい原子に所属するとみなしたときの各原子の電荷を酸化数とする.

電気陰性度 F(4.0) > O(3.4) > Cl(3.2) > N,Br(3.0) > C,S(2.6) > H(2.2) > (多くの金属:2〜1.3) > (1族,2族金属:1.3〜0.7)

例 H₂O₂ では, 電気陰性度 O>H より, HとOの共有電子対はOの所属とみなす.

同種原子同士の共有電子対は均等に割り当てる.

元々1個の価電子をもっていたH所属の電子は0個(Hの酸化数+1)となる.

元々6個の価電子をもっていたO所属の電子は7個(Oの酸化数−1)となる.

例 OF₂ では, 電気陰性度 F>O より, FとOの共有電子対はFの所属とみなす.

元々7個の価電子をもっていたF所属の電子は8個(Fの酸化数−1)となる.

元々6個の価電子をもっていたO所属の電子は4個(Oの酸化数+2)となる.

酸化数は原子1個ずつで考える.

○ C(+4)O₂(−2) × C(+4)O₂(−4)

酸化数の本質は, 電気陰性度の大きい(陰性が強い)原子側への価電子の移動である.

この観点に立てば, イオン結合と共有結合の酸化数を統一的に理解できる.

多くの化合物は, 電気陰性度の大きさがOからHまでの範囲にある元素で構成されている.

よって, 多くの化合物中では, Oは電子を奪う側, Hは電子を奪われる側になる.

つまり, 多くの場合, Oは酸化数−2, Hは酸化数+1をとると決めうちできる(簡便法).

しかし, Hはより電気陰性度の小さい金属相手には電子を奪う側になり, 例外的に酸化数−1となる.

また, Oは同じO相手には電子を奪えず, より電気陰性度の大きいF相手には逆に電子を奪われる.

よって, 過酸化物(−O–O−構造をもつ)のOの酸化数は例外的に−1,

二フッ化酸素OF₂のOの酸化数は例外的に+2となる.

酸化還元反応 電子e⁻の授受が起こる反応. 酸化と還元は必ず同時に起こる.

2Cu²⁺O + C⁰ → 2Cu⁰ + C⁴⁺O₂²⁻

酸化された=酸化数が4増加(e⁻を4個失った)

還元された=酸化数が2減少(e⁻を2個受け取った)

酸化・還元のまとめ表

酸素O 水素H 電子e⁻ 酸化数

酸化される:Oを受け取る, Hを失う, e⁻を失う, 酸化数増加

還元される:Oを失う, Hを受け取る, e⁻を受け取る, 酸化数減少

次の化学式の下線で示す原子の酸化数を求めよ.

(1) N₂ (2) Al³⁺ (3) H₃PO₄ (4) SO₃²⁻ (5) CaH₂

(6) K₂Cr₂O₇ (7) SnCl₄ (8) NH₄NO₃ (9) K₄[Fe(CN)₆] (10) Fe₃O₄

解答

(1) N₂ 0

(2) Al³⁺ +3

(3) H₃P(+5)O₄

(4) S(+4)O₃²⁻

(5) CaH₂(H:−1)

(6) K₂Cr₂O₇(Cr:+6)

(7) SnCl₄(Sn:+4)

(8) NH₄NO₃(N:−3, N:+5)

(9) K₄Fe(CN)₆

(10) Fe₃O₄(Fe:+8⁄3)

(3) (H:+1)×3 + P(x) + (O:−2)×4 = 0 → x=+5

(4) S(x) + (O:−2)×3 = −2 → x=+4

(5) 1個のCa²⁺と2個のH⁻からなるイオン結合の化合物(金属の水素化合物)である.

(6) Kはアルカリ金属(1族)であるから (K:+1)×2 + Cr(x)×2 + (O:−2)×7 = 0 → x=+6

(7) 1個のSn⁴⁺と4個のCl⁻からなるイオン結合の化合物である.

(8) NH₄NO₃はNH₄⁺とNO₃⁻に分けて求める.

NH₄⁺: N(x) + (H:+1)×4 = +1 → x=−3

NO₃⁻: N(x) + (O:−2)×3 = −1 → x=+5

同一化合物中でも同種原子の酸化数が異なることがある.

(9) 4個のK⁺と1個の錯イオン[Fe(CN)₆]⁴⁻からなる.

Fe(x) + (CN:−1)×6 = −4 → x=+2

(10) Fe(x)×3 + (O:−2)×4 = 0 → x=+8/3

Fe₃O₄は実際には複酸化物FeO・Fe₂O₃で, Fe²⁺1個とFe³⁺2個の平均酸化数が+8/3となる.