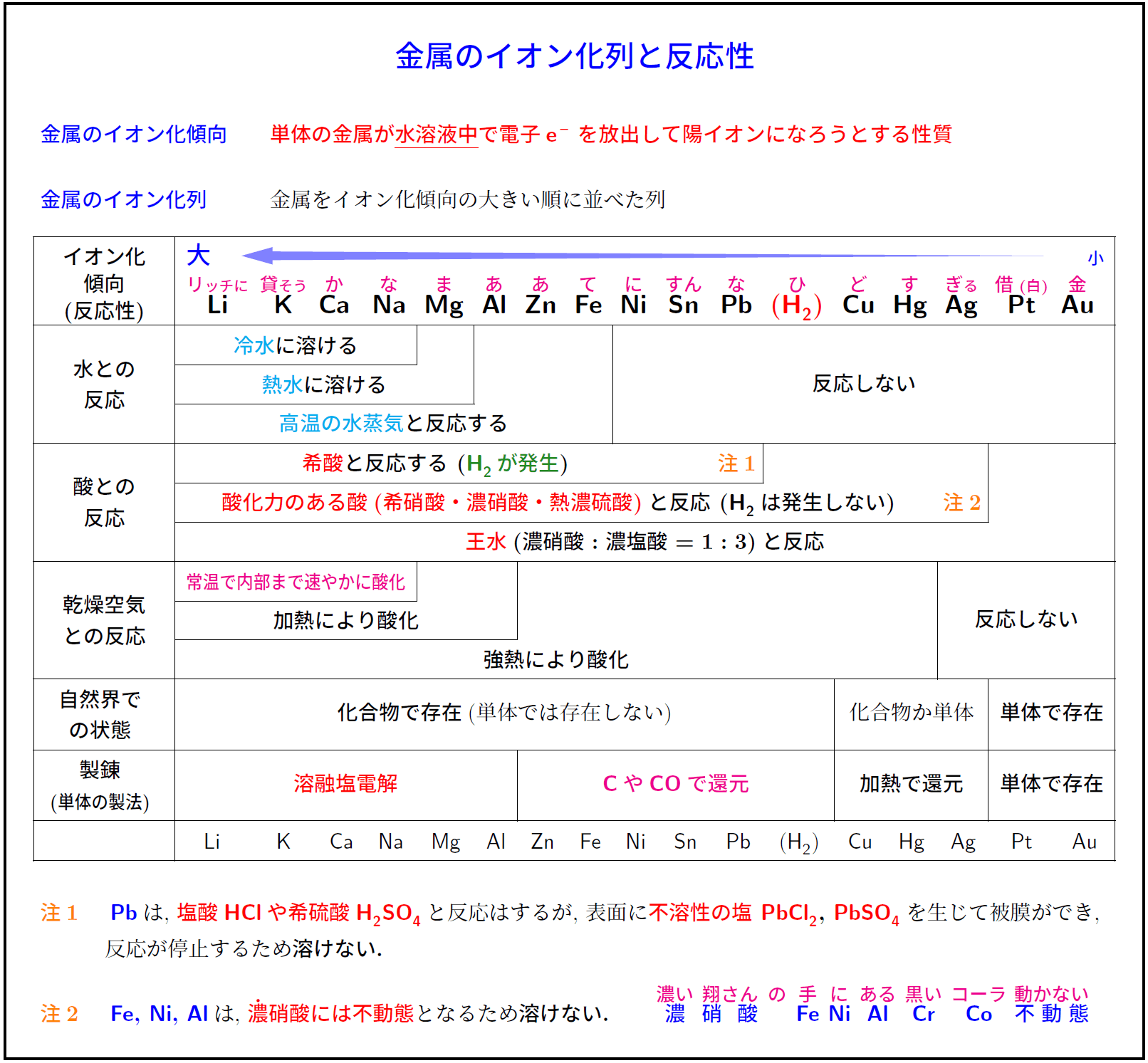

金属のイオン化傾向 単体の金属が水溶液中で電子e⁻を放出して陽イオンになろうとする性質

金属のイオン化列 金属をイオン化傾向の大きい順に並べた列

イオン化傾向(反応性) 大 → 小

Li(リッチに) K(貸そう) Ca(か) Na(な) Mg(ま) Al(あ) Zn(あ) Fe(て) Ni(に) Sn(すん) Pb(な) (H₂)(ひ) Cu(ど) Hg(す) Ag(ぎる) Pt(借(白)) Au(金)

水との反応

冷水に溶ける:Li, K, Ca, Na

熱水に溶ける:Mg

高温の水蒸気と反応する:Al, Zn, Fe, Ni

反応しない:Sn以下

酸との反応

希酸と反応する(H₂が発生)※注1

酸化力のある酸(希硝酸・濃硝酸・熱濃硫酸)と反応(H₂は発生しない)※注2

王水(濃硝酸:濃塩酸=1:3)と反応

乾燥空気との反応

常温で内部まで速やかに酸化:Li~Na

加熱により酸化:Mg~Fe

強熱により酸化:Sn~Pb

反応しない:Cu~Au

自然界での状態

化合物で存在:Li~Pb

化合物か単体:H₂~Hg

単体で存在:Ag, Pt, Au

製錬(単体の製法)

溶融塩電解:Li~Al

CやCOで還元:Zn~Pb

加熱で還元:Cu~Hg

単体で存在:Ag~Au

注1 Pbは塩酸HClや希硫酸H₂SO₄と反応はするが、表面に不溶性の塩 PbCl₂, PbSO₄ を生じて被膜ができ、反応が停止するため溶けない.

注2 Fe, Ni, Alは濃硝酸には不動態となるため溶けない.

「濃硝酸のFeにある黒いコーラ 不動態」などの語呂合わせもある.

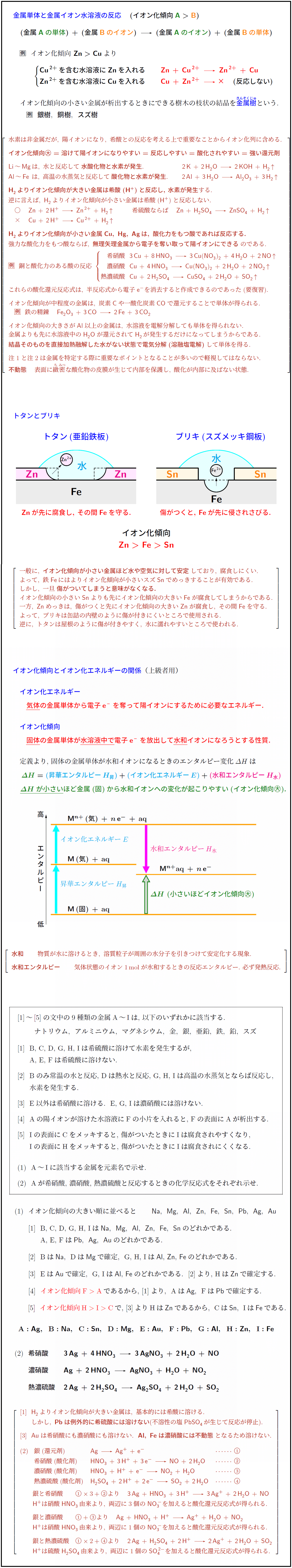

金属単体と金属イオン水溶液の反応(イオン化傾向 A > B)

(金属Aの単体) + (金属Bのイオン) → (金属Aのイオン) + (金属Bの単体)

例:イオン化傾向 Zn > Cu より

Cu²⁺ を含む水溶液に Zn を入れる → Zn + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu(反応する)

Zn²⁺ を含む水溶液に Cu を入れる → Cu + Zn²⁺ → ×(反応しない)

イオン化傾向の小さい金属が析出するときにできる樹木の枝状の結晶を金属樹という.

例:銀樹・銅樹・スズ樹

[補足]

水素は非金属だが、陽イオンになり、希酸との反応を考える上で重要なことからイオン化列に含める.

イオン化傾向が大きいほど、

= 溶けて陽イオンになりやすい

= 反応しやすい

= 酸化されやすい

= 強い還元剤

Li~Mg は水と反応して水酸化物と水素が発生.

2K + 2H₂O → 2KOH + H₂↑

Al~Fe は高温の水蒸気と反応して酸化物と水素が発生.

2Al + 3H₂O → Al₂O₃ + 3H₂↑

H₂ よりイオン化傾向が大きい金属は希酸(H⁺)と反応し、水素が発生する.

逆に言えば、H₂ よりイオン化傾向が小さい金属は希酸(H⁺)と反応しない.

○ Zn + 2H⁺ → Zn²⁺ + H₂↑

希硫酸なら Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂↑

× Cu + 2H⁺ → Cu²⁺ + H₂↑(反応しない)

H₂ よりイオン化傾向が小さい金属 Cu, Hg, Ag は酸化力をもつ酸であれば反応する.

強力な酸化力をもつ酸ならば、無理やり金属から電子を奪い取って陽イオンにできる.

例:銅と酸化力のある酸の反応

希硝酸 3Cu + 8HNO₃ → 3Cu(NO₃)₂ + 4H₂O + 2NO↑

濃硝酸 Cu + 4HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2H₂O + 2NO₂↑

熱濃硫酸 Cu + 2H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O + SO₂↑

これらの酸化還元反応式は、半反応式から電子e⁻を消去すると作成できる(要復習).

イオン化傾向が中程度の金属は、炭素Cや一酸化炭素COで還元して単体が得られる.

例:鉄の精錬 Fe₂O₃ + 3CO → 2Fe + 3CO₂

イオン化傾向がAl以上の金属は、水溶液を電解分解しても単体を得られない.

金属よりも先に水溶液中のH₂Oが還元されてH₂が発生してしまうからである.

結晶そのものを直接加熱融解した水がない状態で電気分解(溶融塩電解)して単体を得る.

注1と注2は金属を特定する際に重要なポイントである.

不動態:表面に緻密な酸化物の皮膜が生じて内部を保護し、酸化が内部に及ばない状態.

トタンとブリキ

トタン(亜鉛鉄板) ブリキ(スズメッキ鋼板)

Znめっき(トタン)では、Znが先に腐食し、その間Feを守る.

Snめっき(ブリキ)では、傷がつくとFeが先に侵され錆びる.

イオン化傾向

Zn > Fe > Sn

一般に、イオン化傾向が小さい金属ほど水や空気に対して安定しており、腐食しにくい.

したがって、鉄Feにはよりイオン化傾向の小さいスズSnでめっきすることが有効である.

しかし、一旦傷がついてしまうと意味がなくなる.

イオン化傾向の小さいSnよりも先にイオン化傾向の大きいFeが腐食してしまうからである.

一方、Znめっきは、傷がつくと先にイオン化傾向の大きいZnが腐食し、その間Feを守る.

よって、ブリキは缶詰の内壁のように傷が付きにくいところで使用される.

逆に、トタンは屋根のように傷が付きやすく、水に濡れやすいところで使われる.

イオン化傾向とイオン化エネルギーの関係(上級者用)

イオン化エネルギー:気体の金属単体から電子e⁻を奪って陽イオンにするために必要なエネルギー.

イオン化傾向:固体の金属単体が水溶液中で電子e⁻を放出して水和イオンになろうとする性質.

定義より、固体の金属単体が水和イオンになるときのエンタルピー変化ΔHは

ΔH = H昇(昇華エンタルピー) + E(イオン化エネルギー) + H水(水和エンタルピー)

ΔHが小さいほど、金属(固)から水和イオンへの変化が起こりやすく、イオン化傾向は大きい.

水和:物質が水に溶けるとき、溶質粒子が周囲の水分子を引きつけて安定化する現象.

水和エンタルピー:気体状態のイオン1 molが水和するときの反応エンタルピー. 必ず発熱反応.

【総合問題】

[1]~[5]の文中の9種類の金属A~Iは、以下のいずれかに該当する.

ナトリウム, アルミニウム, マグネシウム, 金, 銀, 亜鉛, 鉄, 鉛, スズ

[1] B, C, D, G, H, Iは希硫酸に溶けて水素を発生するが、A, E, Fは希硫酸に溶けない.

[2] Bのみ常温の水と反応, Dは熱水と反応, G, H, Iは高温の水蒸気とならば反応し、水素を発生する.

[3] E以外は希硝酸に溶ける. E, G, Iは濃硝酸には溶けない.

[4] Aの陽イオンが溶けた水溶液にFの小片を入れると、Fの表面にAが析出する.

[5] Iの表面にCをメッキすると、傷がついたときにIは腐食されやすくなり、

Iの表面にHをメッキすると、傷がついたときにIは腐食されにくくなる.

(1) A~Iに該当する金属を元素名で示せ.

(2) Aが希硝酸、濃硝酸、熱濃硫酸と反応するときの化学反応式をそれぞれ示せ.

(1) イオン化傾向の大きい順に並べると

Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Ag, Au

[1] より B, C, D, G, H, I は Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn のいずれか.

A, E, F は Pb, Ag, Au のいずれか.

[2] より B は Na, D は Mg で確定.

G, H, I は Al, Zn, Fe のいずれか.

[3] より E は Au で確定.

G, I は Al, Fe のいずれかで、[2]より H は Zn で確定.

[4] より イオン化傾向 F > A なので、A は Ag, F は Pb で確定.

[5] より イオン化傾向 H > I > C,

H = Zn であるから、C = Sn, I = Fe.

よって

A: Ag, B: Na, C: Sn, D: Mg, E: Au, F: Pb, G: Al, H: Zn, I: Fe

(2) 各反応式

希硝酸:3Ag + 4HNO₃ → 3AgNO₃ + 2H₂O + NO↑

濃硝酸:Ag + 2HNO₃ → AgNO₃ + H₂O + NO₂↑

熱濃硫酸:2Ag + 2H₂SO₄ → Ag₂SO₄ + 2H₂O + SO₂↑

補足:

[1] H₂よりイオン化傾向が大きい金属は基本的に希酸に溶ける.

ただし、Pbは例外的に希硫酸には溶けない(不溶性の塩 PbSO₄ を生じて反応が停止).

[3] Auは希硝酸にも濃硝酸にも溶けない.

Al, Fe は濃硝酸には不動態となるため溶けない.

酸化還元反応の半反応式:

銀(還元剤) Ag → Ag⁺ + e⁻ …①

希硝酸(酸化剤) HNO₃ + 3H⁺ + 3e⁻ → NO + 2H₂O …②

濃硝酸(酸化剤) HNO₃ + H⁺ + e⁻ → NO₂ + H₂O …③

熱濃硫酸(酸化剤) H₂SO₄ + 2H⁺ + 2e⁻ → SO₂ + 2H₂O …④

銀と希硝酸:①×3 + ② より

3Ag + HNO₃ + 3H⁺ → 3Ag⁺ + 2H₂O + NO

H⁺は硝酸HNO₃由来なので、両辺に3NO₃⁻を加えると酸化還元反応式が得られる.

銀と濃硝酸:① + ③ より

Ag + HNO₃ + H⁺ → Ag⁺ + H₂O + NO₂

H⁺は硝酸HNO₃由来なので、両辺に1NO₃⁻を加えると酸化還元反応式が得られる.

銀と熱濃硫酸:①×2 + ④ より

2Ag + H₂SO₄ + 2H⁺ → 2Ag⁺ + 2H₂O + SO₂

H⁺は硫酸H₂SO₄由来なので、両辺に1SO₄²⁻を加えると酸化還元反応式が得られる.