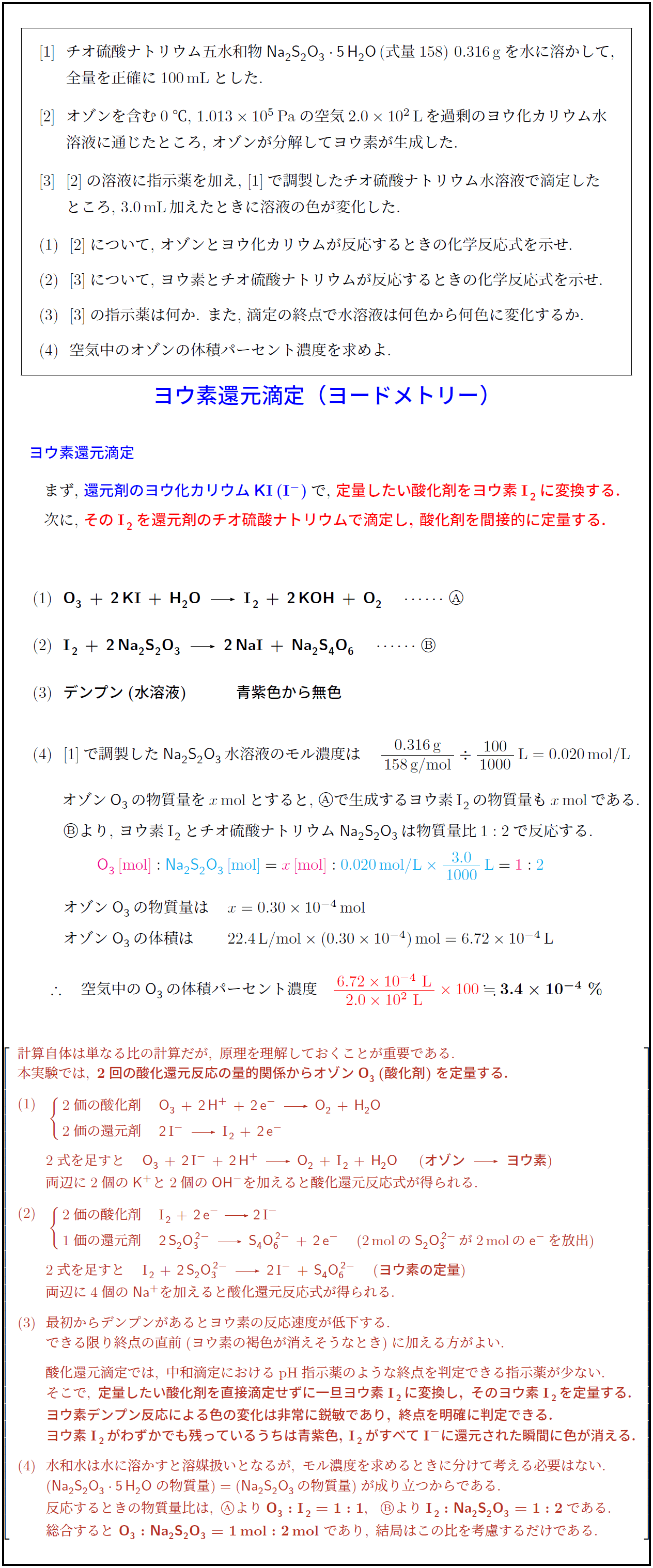

[1] チオ硫酸ナトリウム五水和物 Na₂S₂O₃·5H₂O (式量158) 0.316 gを水に溶かして, 全量を正確に100 mLとした.

[2] オゾンを含む0℃, 1.013×10⁵ Paの空気2.0×10² Lを過剰のヨウ化カリウム水溶液に通じたところ, オゾンが分解してヨウ素が生成した.

[3] [2]の溶液に指示薬を加え, [1]で調製したチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ, 3.0 mL加えたときに溶液の色が変化した.

(1) [2]について, オゾンとヨウ化カリウムが反応するときの化学反応式を示せ.

(2) [3]について, ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムが反応するときの化学反応式を示せ.

(3) [3]の指示薬は何か. また, 滴定の終点で水溶液は何色から何色に変化するか.

(4) 空気中のオゾンの体積パーセント濃度を求めよ.

【ヨウ素還元滴定(ヨードメトリー)】

ヨウ素還元滴定:まず, 還元剤のヨウ化カリウム KI (I⁻) で, 定量したい酸化剤をヨウ素 I₂ に変換する.

次に, その I₂ を還元剤のチオ硫酸ナトリウムで滴定し, 酸化剤を間接的に定量する.

(1) O₃ + 2KI + H₂O → I₂ + 2KOH + O₂ …A

(2) I₂ + 2Na₂S₂O₃ → 2NaI + Na₂S₄O₆ …B

(3) 指示薬:デンプン(水溶液) 青紫色から無色

(4) [1]で調製した Na₂S₂O₃ 水溶液のモル濃度は

0.316 g ÷ 158 g/mol ÷ (100/1000 L) = 0.020 mol/L

オゾン O₃ の物質量を x mol とすると, Aで生成するヨウ素 I₂ の物質量も x mol である.

Bより, ヨウ素 I₂ とチオ硫酸ナトリウム Na₂S₂O₃ は物質量比1:2で反応する.

O₃[mol] : Na₂S₂O₃[mol] = x : 0.020 mol/L × 3.0/1000 L = 1 : 2

したがって, オゾン O₃ の物質量は x = 0.30×10⁻⁴ mol

オゾン O₃ の体積は 22.4 L/mol × (0.30×10⁻⁴ mol) = 6.72×10⁻⁴ L

∴ 空気中の O₃ の体積パーセント濃度 = (6.72×10⁻⁴ L / 2.0×10² L) × 100 ≒ 3.4×10⁻⁴ %

【解説】

計算自体は単なる比の計算だが, 原理を理解しておくことが重要である.

本実験では, 2回の酸化還元反応の量的関係からオゾン O₃ (酸化剤) を定量する.

(1)

2価の酸化剤 O₃ + 2H⁺ + 2e⁻ → O₂ + H₂O

2価の還元剤 2I⁻ → I₂ + 2e⁻

2式を足すと O₃ + 2I⁻ + 2H⁺ → O₂ + I₂ + H₂O (オゾン → ヨウ素)

両辺に2個のK⁺と2個のOH⁻を加えると酸化還元反応式が得られる.

(2)

2価の酸化剤 I₂ + 2e⁻ → 2I⁻

1価の還元剤 2S₂O₃²⁻ → S₄O₆²⁻ + 2e⁻ (2 mol の S₂O₃²⁻ が 2 mol の e⁻ を放出)

2式を足すと I₂ + 2S₂O₃²⁻ → 2I⁻ + S₄O₆²⁻ (ヨウ素の定量)

両辺に4個のNa⁺を加えると酸化還元反応式が得られる.

(3)

最初からデンプンがあるとヨウ素の反応速度が低下する.

できる限り終点の直前(ヨウ素の褐色が消えそうなとき)に加える方がよい.

酸化還元滴定では, 中和滴定におけるpH指示薬のような終点を判定できる指示薬が少ない.

そこで, 定量したい酸化剤を直接滴定せずに一旦ヨウ素 I₂ に変換し, そのヨウ素 I₂ を定量する.

ヨウ素デンプン反応による色の変化は非常に鋭敏であり, 終点を明確に判定できる.

ヨウ素 I₂ がわずかでも残っているうちは青紫色, I₂ がすべてI⁻に還元された瞬間に色が消える.

(4)

水和水は水に溶かすと溶媒扱いとなるが, モル濃度を求めるときに分けて考える必要はない.

Na₂S₂O₃·5H₂Oの物質量 = Na₂S₂O₃ の物質量が成り立つからである.

反応するときの物質量比は, Aより O₃ : I₂ = 1 : 1, Bより I₂ : Na₂S₂O₃ = 1 : 2 である.

総合すると O₃ : Na₂S₂O₃ = 1 mol : 2 mol であり, 結局はこの比を考慮するだけである.