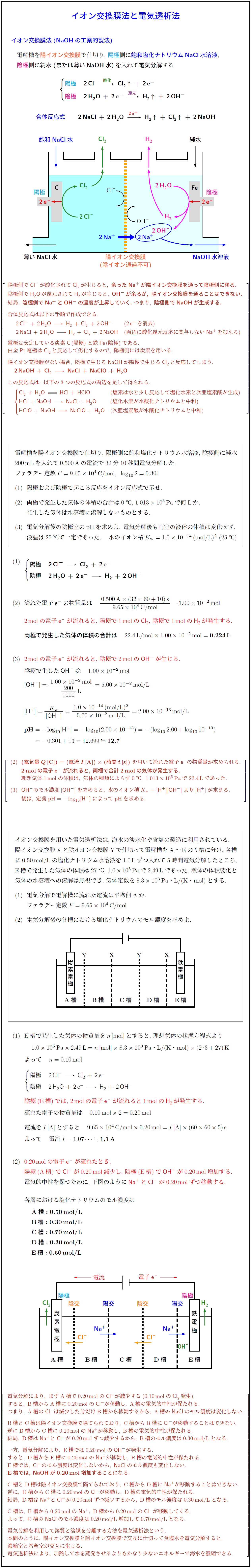

電解槽を\textbf{\textcolor[named]{RedOrange}{陽イオン交換膜}}で仕切り,\ \textbf{\textcolor{cyan}{陽極}}側に\textbf{\textcolor{blue}{飽和塩化ナトリウム\ce{NaCl}水溶液}}, \\[.2zh]

\textbf{\textcolor{magenta}{陰極}}側に\textbf{純水(または薄い\ce{NaOH}水)}を入れて\textbf{電気分解}する. 合体反応式}} $\bm{\ce{2NaCl}\,+\,\ce{2H2O}\,\ce{->[\textcolor{red}{\ce{2e-}}]}\,\ce{H2 ^}\,+\,\ce{Cl2 ^}\,+\,\ce{2NaOH}陽極側で\ce{Cl-}\,が酸化されて\ce{Cl2}\,が生じると,\ \bm{余った\ce{Na+}\,が陽イオン交換膜を通って陰極側に移る}. \\[.4zh]

陰極側で\ce{H2O}\,が還元されて\ce{H2}\,が生じると,\ \bm{\ce{OH-}\,が余るが,\ 陽イオン交換膜を通ることはできない.} \\[.4zh]

結局,\ \bm{陰極側で\ce{Na+}\,と\ce{OH-}\,の濃度が上昇していく.}\ つまり,\ \bm{陰極側で\ce{NaOH}が生成する.} \\[1zh]

合体反応式は以下の手順で作成できる. \\[.5zh]

\ce{2Cl-}\,+\,\ce{2H2O}\,\ce{->}\,\ce{H2}\,+\,\ce{Cl2}\,+\,\ce{2OH-} & (\ce{2e-}\,を消去) \\[.4zh]

\ce{2NaCl}\,+\,\ce{2H2O}\,\ce{->}\,\ce{H2}\,+\,\ce{Cl2}\,+\,\ce{2NaOH} & (両辺に酸化還元反応に関与しない\ce{Na+}\,を加える)

電極は安定している炭素\ce{C}\,(陽極)と鉄\ce{Fe}\,(陰極)である. \\[.2zh]

白金\ce{Pt}電極は\ce{Cl2}\,と反応して劣化するので,\ 陽極側には炭素を用いる. \\[1zh]

陽イオン交換膜がない場合,\ 陰極で生じる\ce{NaOH}が陽極で生じる\ce{Cl2}\,と反応してしまう. \\[.4zh]

\bm{\ce{2NaOH}\,+\,\ce{Cl2}\,\ce{->}\,\ce{NaCl}\,+\,\ce{NaClO}\,+\,\ce{H2O}} \\[1zh]

この反応式は,\ 以下の3つの反応式の両辺を足して得られる. \\[.5zh]

\ce{Cl2}\,+\,\ce{H2O}\,\ce{<=>}\,\ce{HCl}\,+\,\ce{HClO} & (塩素は水と少し反応して塩化水素と次亜塩素酸が生成) \\[.2zh]

\ce{HCl}\,+\,\ce{NaOH}\,\ce{->}\,\ce{NaCl}\,+\,\ce{H2O} & (塩化水素が水酸化ナトリウムと中和) \\[.2zh]

\ce{HClO}\,+\,\ce{NaOH}\,\ce{->}\,\ce{NaClO}\,+\,\ce{H2O} & (次亜塩素酸が水酸化ナトリウムと中和)

電解槽を陽イオン交換膜で仕切り,\ 陽極側に飽和塩化ナトリウム水溶液,\ 陰極側に純水 \\[.2zh]

\hspace{.5zw}200\,mLを入れて0.500\,Aの電流で32分10秒間電気分解した. \\[.2zh]

\hspace{.5zw}ファラデー定数$F=9.65\times10^4\,\text{C/mol}$,\ \ $\log_{10}2=0.301$ \\[1zh]

\hspace{.5zw}(1)\ \ 陽極および陰極で起こる反応をイオン反応式で示せ. \\[1zh]

\hspace{.5zw}(2)\ \ 両極で発生した気体の体積の合計は0℃,\ $1.013\times10^5$\,Paで何Lか. \\[.2zh]

\hspace{.5zw}\phantom{(1)}\ \ 発生した気体は水溶液に溶解しないものとする. \\[1zh]

\hspace{.5zw}(3)\ \ 電気分解後の陰極室のpHを求めよ. 電気分解後も両室の液体の体積は変化せず, \\[.2zh]

\hspace{.5zw}\phantom{(1)}\ \ 液温は25℃で一定であった. 水のイオン積$K_{\text w}=1.0\times10^{-14}\,(\text{mol/L})^2\ (25℃)$ \\

(2)\ \ 流れた電子\ce{e-}の物質量は

\phantom{ (1)}\ \ \textcolor{red}{2\,molの電子\ce{e-}が流れると,\ 陽極で1\,molの\ce{Cl2},\ 陰極で1\,molの\ce{H2}\,が発生する.} \\[1zh]

\phantom{ (1)}\ \ \textbf{両極で発生した気体の体積の合計}は $22.4\,\text{L/mol}\times1.00\times10^{-2}\,\text{mol}=\bm{0.224}$\,\textbf{L} \\\\[1zh]

(3)\ \ \textcolor{red}{2\,molの電子\ce{e-}が流れると,\ 陰極で2\,molの\ce{OH-}が生じる.} \\[.5zh]

\phantom{ (1)}\ \ 陰極で生じた\ce{OH-}は

pH}=-\log_{10}[\ce{H+}]

(2)\ \ \bm{(電気量Q\,[\textbf C])=(電流I\,[\textbf A])\times(時間t\,[\textbf s])}\ を用いて流れた電子\ce{e-}の物質量が求められる. \\[.4zh]

\phantom{(1)}\ \ \textbf{2\,\text{mol}の電子\ce{e-}が流れると,\ 両極で合計2\,\text{mol}の気体が発生する.} \\[.2zh]

\phantom{(1)}\ \ 理想気体1\,\text{mol}の体積は,\ 気体の種類によらず0℃,\ 1.013\times10^5\,\text{Pa}で22.4\,\text Lであった. \\[1zh]

(3)\ \ \ce{OH-}のモル濃度[\ce{OH-}]を求めると,\ 水のイオン積K_{\text w}=[\ce{H+}][\ce{OH-}]より[\ce{H+}]が求まる. \\[.4zh]

\phantom{(1)}\ \ 後は,\ 定義\text{pH}=-\log_{10}[\ce{H+}]によって\text{pH}を求める.

イオン交換膜を用いた電気透析法は,\ 海水の淡水化や食塩の製造に利用されている. \\[.2zh]

\hspace{.5zw}陽イオン交換膜Xと陰イオン交換膜Yで仕切って電解槽をA\,~\,Eの5槽に分け,\ 各槽 \\[.2zh]

\hspace{.5zw}に0.50\,mol/Lの塩化ナトリウム水溶液を1.0\,Lずつ入れて5時間電気分解したところ, \\[.2zh]

\hspace{.5zw}E槽で発生した気体の体積は27℃,\ $1.0\times10^5$\,Paで2.49\,Lであった.\ 液体の体積変化と \\[.2zh]

\hspace{.5zw}気体の水溶液への溶解は無視でき,\ 気体定数を$8.3\times10^3$\,Pa・L/(K・mol)とする. \\[1zh]

\hspace{.5zw}(1)\ \ 電気分解で電解槽に流れた電流は平均何Aか. \\[.2zh]

\hspace{.5zw}\phantom{(1)}\ \ ファラデー定数$F=9.65\times10^4\,\text{C/mol}$ \\[1zh]

\hspace{.5zw}(2)\ \ 電気分解後の各槽における塩化ナトリウムのモル濃度を求めよ. \\

E槽で発生した気体の物質量を$n$\,[mol]とすると,\ 理想気体の状態方程式より \\[.5zh]

陰極(E槽)では,\ 2\,molの電子\ce{e-}が流れると1\,molの\ce{H2}\,が発生する.} \\[.5zh]

\phantom{ (1)}\ \ 流れた電子の物質量は $0.10\,\text{mol}\times2=0.20$\,mol \\[1zh]

\phantom{ (1)}\ \ 電流を$I$\,[A]とすると

陽極(A槽)で\ce{Cl-}が0.20\,mol減少し,\ 陰極(E槽)で\ce{OH-}が0.20\,mol増加する.} \\[.2zh]

\phantom{ (1)}\ \ 電気的中性を保つために,\ 下図のように\textcolor{red}{\ce{Na+}と\ce{Cl-}が0.20\,molずつ移動する.} \\\\

\phantom{ (1)}\ \ 各層における塩化ナトリウムのモル濃度は電気分解により,\ まず\text A槽で0.20\,\text{mol}の\ce{Cl-}が減少する(0.10\,\text{mol}の\ce{Cl2}\,発生). \\[.2zh]

すると,\ \text B槽から\text A槽に0.20\,\text{mol}の\ce{Cl-}が移動し,\ \text A槽の電気的中性が保たれる. \\[.2zh]

つまり,\ \text A槽の\ce{Cl-}は減少した分だけ\text B槽から移動するから,\ \text A槽の\ce{NaCl}のモル濃度は変化しない. \\[1zh]

\text B槽と\text C槽は陽イオン交換膜で隔てられており,\ \text C槽から\text B槽に\ce{Cl-}が移動することはできない. \\[.2zh]

逆に\text B槽から\text C槽に0.20\,\text{mol}の\ce{Na+}が移動し,\ \text B槽の電気的中性が保たれる. \\[.2zh]

結局,\ \text B槽は\ce{Na+}と\ce{Cl-}が0.20\,\text{mol}ずつ減少するから,\ \text B槽のモル濃度は0.30\,\text{mol/L}となる. \\[1zh]

一方,\ 電気分解により,\ \text E槽では0.20\,\text{mol}の\ce{OH-}が発生する. \\[.2zh]

すると,\ \text D槽から\text E槽に0.20\,\text{mol}の\ce{Na+}が移動し,\ \text E槽の電気的中性が保たれる. \\[.2zh]

\text E槽では,\ \ce{Cl-}のモル濃度は変化しないから,\ \ce{NaCl}のモル濃度も変化しない. \\[.2zh]

\textbf{\text E槽では,\ \ce{NaOH}が0.20\,\text{mol}増加する}ことになる. \\[1zh]

\text C槽と\text D槽は陰イオン交換膜で隔てられており,\ \text C槽から\text D槽に\ce{Na+}が移動することはできない. \\[.2zh]

逆に,\ \text D槽から\text C槽に0.20\,\text{mol}の\ce{Cl-}が移動し,\ \text D槽の電気的中性が保たれる. \\[.2zh]

結局,\ \text D槽は\ce{Na+}と\ce{Cl-}が0.20\,\text{mol}ずつ減少するから,\ \text D槽のモル濃度は0.30\,\text{mol/L}となる. \\[1zh]

\text C槽は,\ \text B槽から0.20\,\text{mol}の\ce{Na+},\ \text D槽から0.20\,\text{mol}の\ce{Cl-}が移動してくる. \\[.2zh]

よって,\ \text C槽の\ce{NaCl}のモル濃度は0.20\,\text{mol/L}増加して0.70\,\text{mol/L}となる. \\[1zh]

電気分解を利用して溶質と溶媒を分離する方法を電気透析法という. \\[.2zh]

本問のように,\ 陽イオン交換膜と陰イオン交換膜で交互に仕切って食塩水を電気分解すると, \\[.2zh]

濃縮室と希釈室が交互に生じる. \\[.2zh]

電気透析法により,\ 加熱して水を蒸発させるよりもかなり少ないエネルギーで海水を濃縮できる.