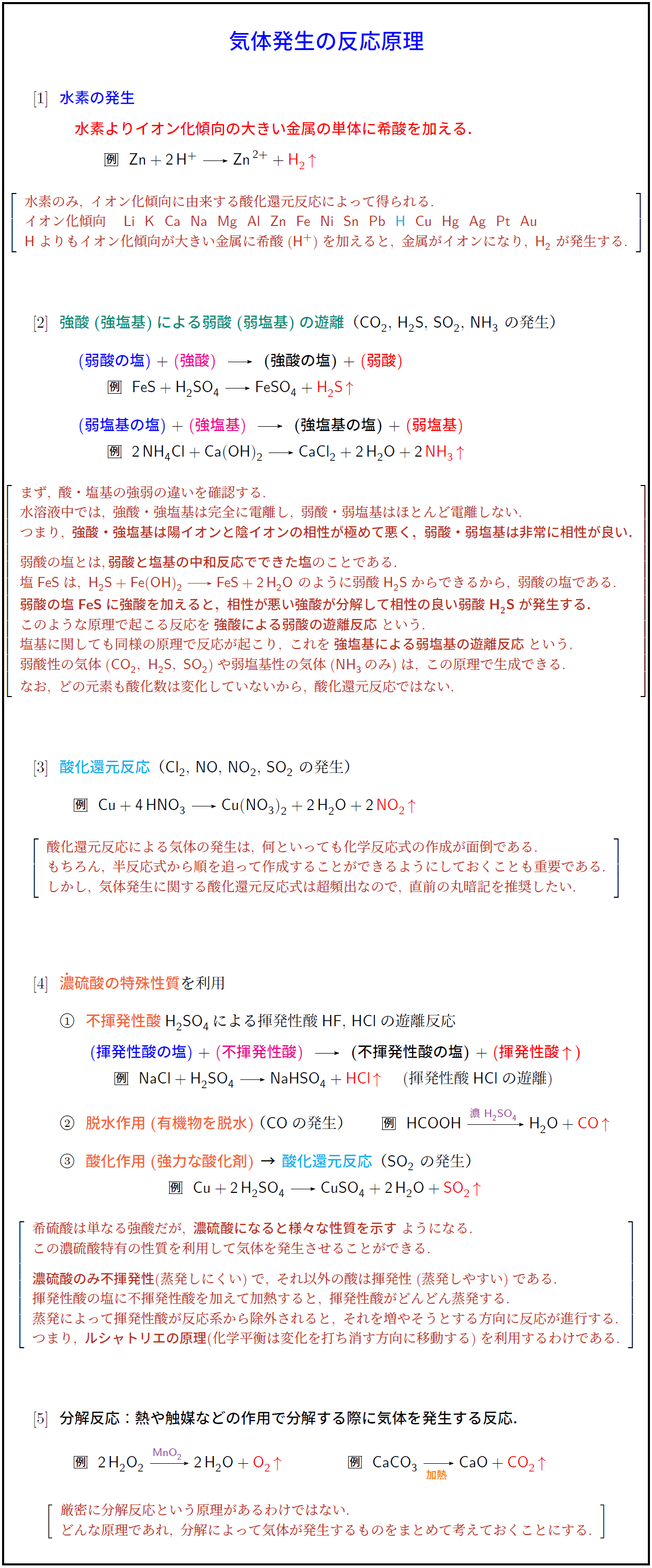

化学反応の原理については 無機化学(化学反応の原理) にまとめてあるが、「気体の発生」という観点からまとめなおしたものである。

[1] 水素の発生

水素よりイオン化傾向の大きい金属の単体に希酸を加える.

例 Zn + 2H⁺ → Zn²⁺ + H₂ ↑

[水素のみ, イオン化傾向に由来する酸化還元反応によって得られる.

イオン化傾向 Li K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

Hよりもイオン化傾向が大きい金属に希酸(H⁺)を加えると, 金属がイオンになり, H₂が発生する.]

[2] 強酸(強塩基)による弱酸(弱塩基)の遊離(CO₂, H₂S, SO₂, NH₃ の発生)

(弱酸の塩) + (強酸) → (強酸の塩) + (弱酸)

例 FeS + H₂SO₄ → FeSO₄ + H₂S ↑

(弱塩基の塩) + (強塩基) → (強塩基の塩) + (弱塩基)

例 2NH₄Cl + Ca(OH)₂ → CaCl₂ + 2H₂O + 2NH₃ ↑

[まず, 酸・塩基の強弱の違いを確認する.

水溶液中では, 強酸・強塩基は完全に電離し, 弱酸・弱塩基はほとんど電離しない.

つまり, 強酸・強塩基は陽イオンと陰イオンの相性が極めて悪く, 弱酸・弱塩基は非常に相性が良い.

弱酸の塩とは, 弱酸と塩基の中和反応でできた塩のことである.

塩FeSは, H₂S + Fe(OH)₂ → FeS + 2H₂O のように弱酸H₂Sからできるから, 弱酸の塩である.

弱酸の塩FeSに強酸を加えると, 相性が悪い強酸が分解して相性の良い弱酸H₂Sが発生する.

このような原理で起こる反応を強酸による弱酸の遊離反応という.

塩基に関しても同様の原理で反応が起こり, これを強塩基による弱塩基の遊離反応という.

弱酸性の気体(CO₂, H₂S, SO₂)や弱塩基性の気体(NH₃ のみ)は, この原理で生成できる.

なお, どの元素も酸化数は変化していないから, 酸化還元反応ではない.]

[3] 酸化還元反応(Cl₂, NO, NO₂, SO₂ の発生)

例 Cu + 4HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2H₂O + 2NO₂ ↑

[酸化還元反応による気体の発生は, 何といっても化学反応式の作成が面倒である.

もちろん, 半反応式から順を追って作成することができるようにしておくことも重要である.

しかし, 気体発生に関する酸化還元反応式は超頻出なので, 直前の丸暗記を推奨したい.]

[4] 濃硫酸の特殊性質を利用

① 不揮発性酸H₂SO₄による揮発性酸HF, HClの遊離反応

(揮発性酸の塩) + (不揮発性酸) → (不揮発性酸の塩) + (揮発性酸 ↑)

例 NaCl + H₂SO₄ → NaHSO₄ + HCl ↑ (揮発性酸HClの遊離)

② 脱水作用(有機物を脱水)(CO の発生)

例 HCOOH →[濃H₂SO₄] H₂O + CO ↑

③ 酸化作用(強力な酸化剤) → 酸化還元反応(SO₂ の発生)

例 Cu + 2H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O + SO₂ ↑

[希硫酸は単なる強酸だが, 濃硫酸になると様々な性質を示すようになる.

この濃硫酸特有の性質を利用して気体を発生させることができる.

濃硫酸のみ不揮発性(蒸発しにくい)で, それ以外の酸は揮発性(蒸発しやすい)である.

揮発性酸の塩に不揮発性酸を加えて加熱すると, 揮発性酸がどんどん蒸発する.

蒸発によって揮発性酸が反応系から除外されると, それを増やそうとする方向に反応が進行する.

つまり, ルシャトリエの原理(化学平衡は変化を打ち消す方向に移動する)を利用するわけである.]

[5] 分解反応:熱や触媒などの作用で分解する際に気体を発生する反応.

例 2H₂O₂ →[MnO₂] 2H₂O + O₂ ↑ CaCO₃ →[加熱] CaO + CO₂ ↑

[厳密に分解反応という原理があるわけではない.

どんな原理であれ, 分解によって気体が発生するものをまとめて考えておくことにする.]