ハロゲン(17族)

ハロゲン単体の性質

17族元素, 価電子数7なので, 1価の陰イオンになりやすい.

単体 常温 色 酸化力(反応性) 毒性 水との反応 水素との反応

F₂ 気体 淡黄色 強 有毒 激しく反応 冷暗所で爆発的

Cl₂ 気体 黄緑色 一部溶ける 常温と光で爆発的

Br₂ 液体 赤褐色 少し溶ける 高温で反応

I₂ 固体 黒紫色 溶けにくい 高温でも平衡

[常温で液体の単体は, 非金属では臭素(Br)のみ, 金属では水銀(Hg)のみである.]

ハロゲン単体同士の反応

酸化力(反応性)が F₂ > Cl₂ であるから

F₂ + 2Cl⁻ → Cl₂ + 2F⁻

2F⁻ + Cl₂ → 反応しない

[陰イオンになりやすい=電子を受け取りやすい=電子を奪い取りやすい=相手を酸化しやすい]

フッ素 F₂

① 反応性が全単体中で最強であり, 水と激しく反応して酸素を発生する.

2F₂ + 2H₂O → 4HF + O₂↑ (酸化還元反応)

② 水素とは冷暗所でも爆発的に反応する.

H₂ + F₂ → 2HF

[半反応式 (酸化剤) F₂ + 2e⁻ → 2F⁻ (還元剤) 2H₂O → O₂ + 4H⁺ + 4e⁻

フッ素は, 蛍石CaF₂や氷晶石Na₃AlF₆などとして産出する. 反応性の高さ故, 単体では存在しない.

金, 白金, ダイヤモンド, 貴ガスのXeなども含め, ほぼすべての元素のフッ化物を作ることができる.]

塩素 Cl₂

実験的製法

① 酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱する.

MnO₂ + 4HCl →(加熱) MnCl₂ + 2H₂O + Cl₂↑ (酸化還元反応)

② さらし粉に塩酸を加える(加熱の必要なし).

CaCl(ClO)・H₂O + 2HCl → CaCl₂ + 2H₂O + Cl₂↑

③ 高度さらし粉に塩酸を加える(加熱の必要なし).

Ca(ClO)₂ + 4HCl → CaCl₂ + 2H₂O + 2Cl₂↑

工業的製法

食塩水を電気分解する(イオン交換膜法).

2NaCl + 2H₂O → 2NaOH + H₂↑ + Cl₂↑

性質

① 強酸化作用により, 漂白・殺菌作用を示し, ヨウ化カリウムデンプン紙を青変する.

② 水に少し溶けて, 塩酸と次亜塩素酸が発生する.

Cl₂ + H₂O ⇄ HCl + HClO

③ 水素とは常温で光があれば爆発的に反応する.

H₂ + Cl₂ →(光) 2HCl

④ 加熱した金属単体と直接反応し, 塩化物を生じる.

Cu + Cl₂ → CuCl₂

⑤ 塩基(NaOHやCa(OH)₂)と反応し, 実験室での塩素の吸収・除去に利用.

Cl₂ + 2NaOH → NaClO + NaCl + H₂O

Cl₂ + Ca(OH)₂ → CaCl(ClO)・H₂O

[補足]

実験的製法の化学反応式は①,②ともに作成がやや面倒である.

① (酸化剤) MnO₂ + 4H⁺ + 2e⁻ → Mn²⁺ + 2H₂O

(還元剤) 2Cl⁻ → Cl₂ + 2e⁻

② さらし粉は, 塩化物イオンCl⁻と次亜塩素酸イオンClO⁻からなる複塩である.

まず, 弱酸HClOの塩であるさらし粉に強酸HClを加えると, 弱酸HClOが遊離する.

HClを加え, さらにHClOが増えていくと, 性質②の平衡がCl₂を発生させる方向に移動する.

これはルシャトリエの原理(化学平衡は変化を相殺する方向に進行する)を利用している.

CaCl(ClO)・H₂O + HCl → HClO + CaCl₂ + H₂O (弱酸の遊離)

HCl + HClO ⇄ Cl₂ + H₂O (性質②の逆反応)

── CaCl(ClO)・H₂O + 2HCl → CaCl₂ + 2H₂O + Cl₂

同様に, 高度さらし粉では

Ca(ClO)₂ + 2HCl → 2HClO + CaCl₂ (弱酸の遊離)

2HCl + 2HClO ⇄ 2Cl₂ + 2H₂O (性質②の逆反応)

── Ca(ClO)₂ + 4HCl → CaCl₂ + 2H₂O + 2Cl₂

次亜塩素酸塩であるさらし粉については, 次項(ハロゲンの化合物)で詳細を扱う.

性質① 酸化力 Cl₂ > I₂ より,

2KI + Cl₂ → 2KCl + I₂ のような反応が起こる.

この反応で生じたI₂とデンプンとのヨウ素デンプン反応で青くなる.

性質② Cl₂の2原子Cl(酸化数0)同士の間で, 一方のClから他方へ電子e⁻が1個移動する.

これにより, Cl(酸化数−1)のHClと, Cl(酸化数+1)のHClOが生じる.

このように, 同一物質が酸化剤にも還元剤にもなる反応を「自己酸化還元反応」という.

性質⑤ 工業的製法では, Cl₂とNaOHが反応しないように陽イオン交換膜で仕切る.MnO₂を用いた塩素 Cl₂の実験的製法の装置図

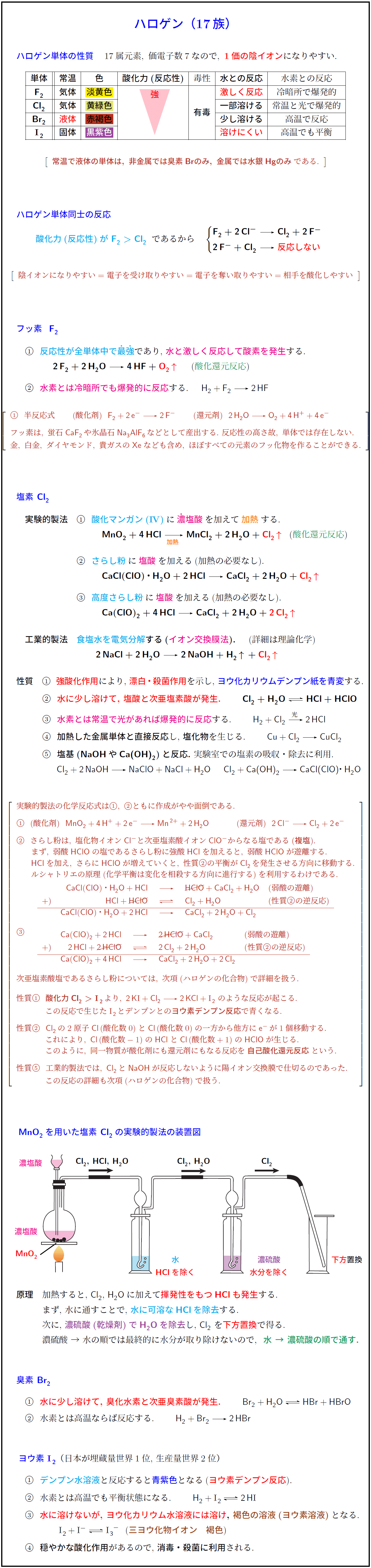

【図:MnO₂+濃塩酸 → 加熱 → Cl₂発生】

濃塩酸

MnO₂

Cl₂, HCl, H₂O

Cl₂, H₂O

Cl₂

水(HClを除く)

濃硫酸(水分を除く)

下方置換

原理

加熱すると、Cl₂・H₂Oに加えて揮発性をもつHClも発生する。

まず、水に通すことで、水に可溶なHClを除去する。

次に、濃硫酸(乾燥剤)でH₂Oを除去し、Cl₂を下方置換で得る。

濃硫酸→水の順では最終的に水分が取り除けないので、水→濃硫酸の順で通す。

臭素 Br₂

① 水に少し溶けて、臭化水素と次亜臭素酸が発生する。

Br₂ + H₂O ⇄ HBr + HBrO

② 水素とは高温ならば反応する。

H₂ + Br₂ → 2HBr

ヨウ素 I₂

(日本が埋蔵量世界1位、生産量世界2位)

① デンプン水溶液と反応すると青紫色となる(ヨウ素デンプン反応)。

② 水素とは高温でも平衡状態になる。

H₂ + I₂ ⇄ 2HI

③ 水に溶けないが、ヨウ化カリウム水溶液には溶け、褐色の溶液(ヨウ素溶液)となる。

I₂ + I⁻ ⇄ I₃⁻ (三ヨウ化物イオン:褐色)

④ 穏やかな酸化作用があり、消毒・殺菌に利用される。