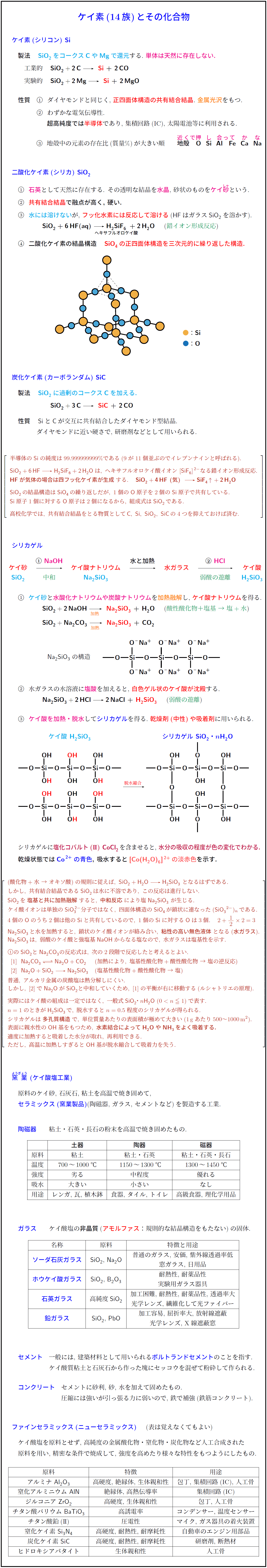

ケイ素(シリコン) Si

製法 SiO₂をコークスCやMgで還元する。単体は天然に存在しない。

工業的 SiO₂ + 2C → Si + 2CO

実験的 SiO₂ + 2Mg → Si + 2MgO

性質 ① ダイヤモンドと同じく、正四面体構造の共有結合結晶。金属光沢をもつ。

② わずかな電気伝導性。超高純度では半導体であり、集積回路(IC)、太陽電池等に利用される。

③ 地殻中の元素の存在比(質量%)が大きい順

地殻近くで押し合ってかな(O、Si、Al、Fe、Ca、Na)

二酸化ケイ素(シリカ) SiO₂

① 石英として天然に存在する。その透明な結晶を水晶、砂状のものをケイ砂という。

② 共有結合結晶で融点が高く、硬い。

③ 水には溶けないが、フッ化水素には反応して溶ける(HFはガラスSiO₂を溶かす)。

SiO₂ + 6HF(aq) → H₂SiF₆ + 2H₂O (錯イオン形成反応)

④ 二酸化ケイ素の結晶構造 SiO₄の正四面体構造を三次元的に繰り返した構造。

炭化ケイ素(カーボランダム) SiC

製法 SiO₂に過剰のコークスCを加える。

SiO₂ + 3C → SiC + 2CO

性質 SiとCが交互に共有結合したダイヤモンド型結晶。

ダイヤモンドに近い硬さで、研磨剤などとして用いられる。

[補足]

半導体のSiの純度は99.999999999%である(9が11個並ぶのでイレブンナインと呼ばれる)。

SiO₂ + 6HF → H₂SiF₆ + 2H₂O はヘキサフルオロケイ酸イオン [SiF₆]²⁻ を生成する錯イオン形成反応。

HFが気体の場合は四フッ化ケイ素が生成する。SiO₂ + 4HF(気) → SiF₄↑ + 2H₂O

SiO₂の結晶構造はSiO₄の繰り返しだが、1個のO原子を2個のSi原子で共有している。

Si原子1個に対するO原子は2個になるから、組成式はSiO₂である。

高校化学では、共有結合結晶をとる物質として C、Si、SiO₂、SiC の4つを抑えておけばよい。

シリカゲル

① ケイ砂と水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウムを加熱融解し、ケイ酸ナトリウムを得る。

SiO₂ + 2NaOH → Na₂SiO₃ + H₂O (酸性酸化物+塩基 → 塩+水)

SiO₂ + Na₂CO₃ → Na₂SiO₃ + CO₂

② 水ガラスの水溶液に塩酸を加えると、白色ゲル状のケイ酸が沈殿する。

Na₂SiO₃ + 2HCl → 2NaCl + H₂SiO₃ (弱酸の遊離)

③ ケイ酸を加熱・脱水してシリカゲルを得る。乾燥剤(中性)や吸着剤に用いられる。

シリカゲルに塩化コバルト(Ⅱ) CoCl₂ を含ませると、水分の吸収の程度が色の変化でわかる。

乾燥状態では Co²⁺ の青色、吸水すると [Co(H₂O)₆]²⁺ の淡赤色を示す。

[補足]

(酸化物+水 → オキソ酸)の規則に従えば、SiO₂ + H₂O → H₂SiO₃ となるはずである。

しかし、共有結合結晶であるSiO₂は水に不溶であり、この反応は進行しない。

SiO₂を塩基と共に加熱融解すると、中和反応により塩Na₂SiO₃が生じる。

ケイ酸イオンは単独のSiO₃²⁻分子ではなく、四面体構造のSiO₄が鎖状に連なった (SiO₃²⁻)ₙ である。

4個のOのうち2個は他のSiと共有しているので、1個のSiに対するOは3個。

2+½×2=3

Na₂SiO₃と水を加熱すると、鎖状のケイ酸イオンが絡み合い、粘性の高い無色液体となる(水ガラス)。

Na₂SiO₃は、弱酸のケイ酸と強塩基NaOHからなる塩なので、水ガラスは塩基性を示す。

① SiO₂とNa₂CO₃の反応式は、次の2段階で進むと考えられる。

[1] Na₂CO₃ ⇄ Na₂O + CO₂ (加熱により、塩基性酸化物+酸性酸化物 → 塩の逆反応)

[2] Na₂O + SiO₂ → Na₂SiO₃ (塩基性酸化物+酸性酸化物 → 塩)

普通、アルカリ金属の炭酸塩は熱分解しにくい。

しかし、[2]でNa₂OがSiO₂と中和していくため、[1]の平衡が右に移動する(ルシャトリエの原理)。

実際にはケイ酸の組成は一定ではなく、一般式 SiO₂・nH₂O (0 < n ≤ 1) で表される。

n=1のときがH₂SiO₃で、脱水するとn=0.5程度のシリカゲルが得られる。

シリカゲルは多孔質構造で、単位質量あたりの表面積が極めて大きい(1gあたり500~1000m²)。

表面に親水性のOH基をもつため、水素結合によってH₂OやNH₃をよく吸着する。

適度に加熱すると吸着した水分が取れ、再利用できる。

ただし、高温に加熱しすぎるとOH基が脱水縮合して吸着力を失う。

窯業(ようぎょう:ケイ酸塩工業)

原料のケイ砂、石灰石、粘土を高温で焼き固めて、セラミックス(窯業製品:陶磁器・ガラス・セメントなど)を製造する工業。

陶磁器 粘土・石英・長石の粉末を高温で焼き固めたもの。

種類 原料 温度 強度 吸水 用途

土器 粘土 700〜1000℃ 劣る 大きい レンガ、瓦、植木鉢

陶器 粘土・石英 1150〜1300℃ 中程度 小さい 食器、タイル、トイレ

磁器 粘土・石英・長石 1300〜1450℃ 優れる なし 高級食器、理化学用品

ガラス ケイ酸塩の非晶質(アモルファス:規則的な結晶構造をもたない)固体。

名称 原料 特徴・用途

ソーダ石灰ガラス SiO₂、Na₂O 普通のガラス、安価、紫外線透過率低。窓ガラス、日用品。

ホウケイ酸ガラス SiO₂、B₂O₃ 耐熱性、耐薬品性。実験用ガラス器具。

石英ガラス 高純度SiO₂ 加工困難、耐熱性・耐薬品性高、透過率大。光学レンズ、光ファイバー。

鉛ガラス SiO₂、PbO 加工容易、屈折率大、放射線遮蔽。光学レンズ、X線遮蔽窓。

セメント 一般には建築材料として用いられるポルトランドセメントのことを指す。

ケイ酸質粘土と石灰石から作った塊にセッコウを混ぜて粉砕して作られる。

コンクリート セメントに砂利、砂、水を加えて固めたもの。圧縮には強いが引っ張る力に弱いので鉄で補強(鉄筋コンクリート)。

ファインセラミックス(ニューセラミックス)

ケイ酸塩を原料とせず、高純度の金属酸化物・窒化物・炭化物など人工合成された原料を用い、精密な条件で焼成して強度を高めたり様々な特性をもたせたもの。

原料 特徴 用途

Al₂O₃(アルミナ) 高硬度、絶縁体、生体親和性 包丁刃、IC、人工骨

AlN(窒化アルミニウム) 絶縁体、高熱伝導率 集積回路(IC)

ZrO₂(ジルコニア) 高硬度、生体親和性 包丁刃、人工骨

BaTiO₃(チタン酸バリウム) 高誘電率 コンデンサー、温度センサー

チタン酸鉛(Ⅱ) 圧電性 マイク、ガス器具の着火装置

Si₃N₄(窒化ケイ素) 高硬度、耐熱性、耐摩耗性 自動車エンジン部品

SiC(炭化ケイ素) 高硬度、耐熱性、耐摩耗性 研磨剤、断熱材

ヒドロキシアパタイト 生体親和性 人工骨