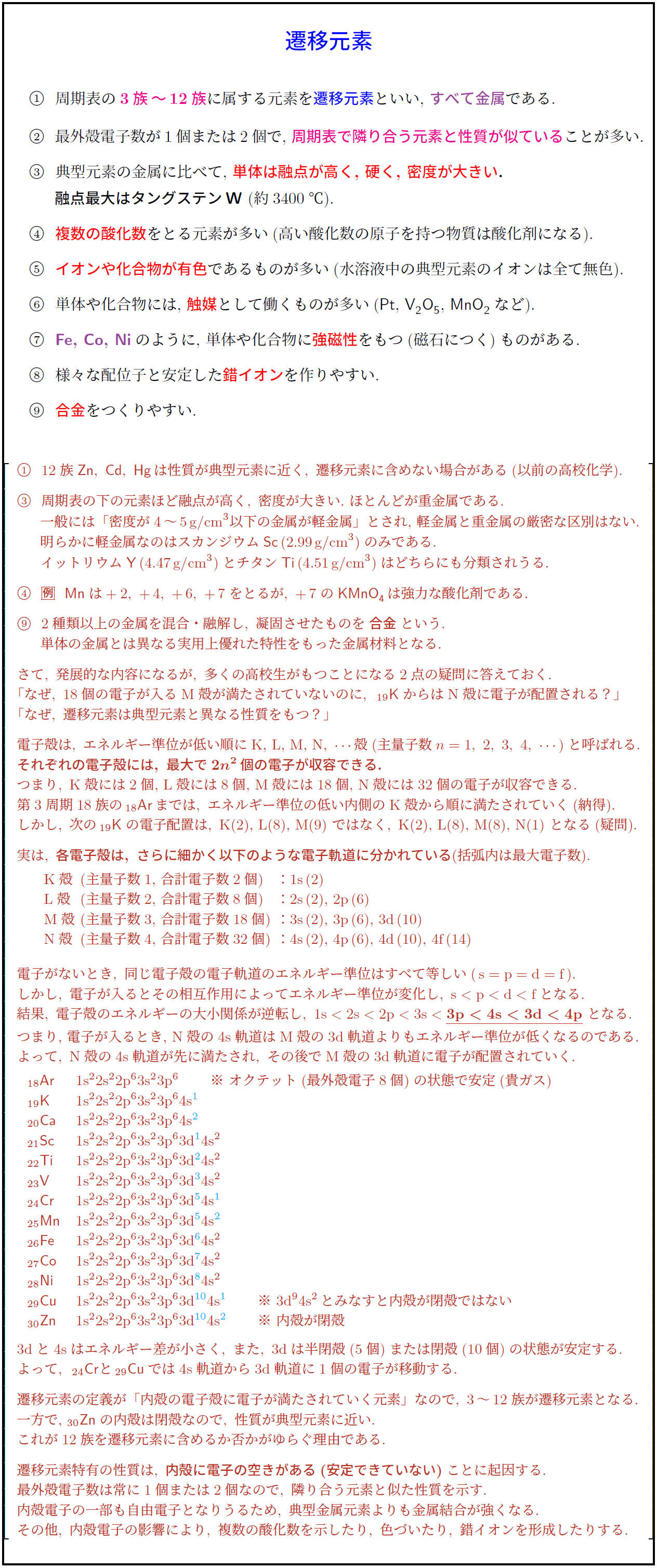

遷移元素

① 周期表の3族〜12族に属する元素を遷移元素といい、すべて金属である。

② 最外殻電子数が1個または2個で、周期表で隣り合う元素と性質が似ていることが多い。

③ 典型元素の金属に比べて、単体は融点が高く、硬く、密度が大きい。

融点最大はタングステンW(約3400℃)。

④ 複数の酸化数をとる元素が多い(高い酸化数の原子を持つ物質は酸化剤になる)。

⑤ イオンや化合物が有色であるものが多い(水溶液中の典型元素のイオンは全て無色)。

⑥ 単体や化合物には、触媒として働くものが多い(Pt, V₂O₅, MnO₂など)。

⑦ Fe, Co, Niのように、単体や化合物に強磁性をもつ(磁石につく)ものがある。

⑧ 様々な配位子と安定した錯イオンを作りやすい。

⑨ 合金をつくりやすい。

① 12族Zn, Cd, Hgは性質が典型元素に近く、遷移元素に含めない場合がある(以前の高校化学)。

③ 周期表の下の元素ほど融点が高く、密度が大きい。ほとんどが重金属である。

一般には「密度が4〜5 g/cm³以下の金属が軽金属」とされ、軽金属と重金属の厳密な区別はない。

明らかに軽金属なのはスカンジウムSc(2.99 g/cm³)のみである。

イットリウムY(4.47 g/cm³)とチタンTi(4.51 g/cm³)はどちらにも分類されうる。

④ 例 Mnは+2, +4, +6, +7をとるが、+7のKMnO₄は強力な酸化剤である。

⑨ 2種類以上の金属を混合・融解し、凝固させたものを合金という。

単体の金属とは異なる実用上優れた特性をもった金属材料となる。

さて、発展的な内容になるが、多くの高校生がもつことになる2点の疑問に答えておく。

「なぜ、18個の電子が入るM殻が満たされていないのに、K₁₉からはN殻に電子が配置される?」

「なぜ、遷移元素は典型元素と異なる性質をもつ?」

電子殻は、エネルギー準位が低い順にK, L, M, N,…殻(主量子数n=1, 2, 3, 4,…)と呼ばれる。

それぞれの電子殻には、最大で2n²個の電子が収容できる。

つまり、K殻には2個、L殻には8個、M殻には18個、N殻には32個の電子が収容できる。

第3周期18族のArまでは、エネルギー準位の低い内側のK殻から順に満たされていく(納得)。

しかし、次のK₁₉の電子配置は、K(2), L(8), M(9)ではなく、K(2), L(8), M(8), N(1)となる(疑問)。

実は、各電子殻は、さらに細かく以下のような電子軌道に分かれている(括弧内は最大電子数)。

K殻(主量子数1, 合計電子数2個):1s(2)

L殻(主量子数2, 合計電子数8個):2s(2), 2p(6)

M殻(主量子数3, 合計電子数18個):3s(2), 3p(6), 3d(10)

N殻(主量子数4, 合計電子数32個):4s(2), 4p(6), 4d(10), 4f(14)

電子がないとき、同じ電子殻の電子軌道のエネルギー準位はすべて等しい(s=p=d=f)。

しかし、電子が入るとその相互作用によってエネルギー準位が変化し、s < p < d < f となる。

結果、電子殻のエネルギーの大小関係が逆転し、

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p となる。

つまり、電子が入るとき、N殻の4s軌道はM殻の3d軌道よりもエネルギー準位が低くなるのである。

よって、N殻の4s軌道が先に満たされ、その後でM殻の3d軌道に電子が配置されていく。

Ar:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ ※オクテット(最外殻電子8個)の状態で安定(貴ガス)

K:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹

Ca:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s²

Sc:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹ 4s²

Ti:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d² 4s²

V:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d³ 4s²

Cr:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s¹

Mn:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s²

Fe:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁶ 4s²

Co:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁷ 4s²

Ni:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁸ 4s²

Cu:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s¹ ※3d⁹4s²とみなすと内殻が閉殻ではない

Zn:1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² ※内殻が閉殻

3dと4sはエネルギー差が小さく、また、3dは半閉殻(5個)または閉殻(10個)の状態が安定する。

よって、CrとCuでは4s軌道から3d軌道に1個の電子が移動する。

遷移元素の定義が「内殻の電子殻に電子が満たされていく元素」なので、3〜12族が遷移元素となる。

一方で、Znの内殻は閉殻なので、性質が典型元素に近い。

これが12族を遷移元素に含めるか否かがゆらぐ理由である。

遷移元素特有の性質は、内殻に電子の空きがある(安定できていない)ことに起因する。

最外殻電子数は常に1個または2個なので、隣り合う元素と似た性質を示す。

内殻電子の一部も自由電子となりうるため、典型金属元素よりも金属結合が強くなる。

その他、内殻電子の影響により、複数の酸化数を示したり、色づいたり、錯イオンを形成したりする。