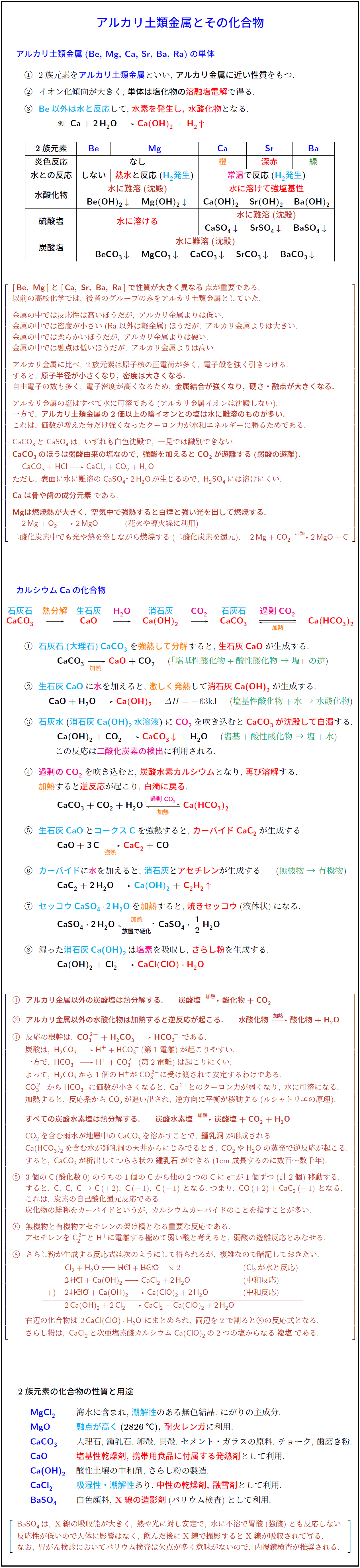

アルカリ土類金属(\ce{Be}, \ce{Mg},\ \ce{Ca},\ \ce{Sr},\ \ce{Ba},\ \ce{Ra})の単体}} \\[1zh]

\maru1\ \ 2族元素を\textbf{\textcolor{blue}{アルカリ土類金属}}といい,\ \textbf{アルカリ金属に近い性質}をもつ. \\[.5zh]

\maru2\ \ イオン化傾向が大きく, \textbf{単体は塩化物の\textcolor{red}{溶融塩電解}}で得る. \\[.5zh]

\maru3\ \ \textbf{\textcolor{cyan}{\ce{Be}以外は水と反応}}して, \textbf{\textcolor{red}{水素を発生し,\ 水酸化物}}となる. \\[.2zh]

\ \ {\boldmath $\rei\ \ \ce{Ca + 2H2O -> }\textcolor{red}{\ce{Ca(OH)2}}\ce{\ +\ }\textcolor{red}{\ce{H2 ^}}$} \\\\

炎色反応

水との反応 & しない & \textcolor{red}{熱水}と反応(\textcolor{cyan}{\ce{H2}発生}) & \multicolumn{3}{c|}{\textcolor{magenta}{常温}で反応(\textcolor{cyan}{\ce{H2}発生})} \\\hline

\multirow{2}*{\textbf{水酸化物水に難溶(沈殿)}} & \multicolumn{3}{c|}{\textcolor{red}{水に溶けて強塩基性}} \\

Be(OH)2 v} \ce{Mg(OH)2 Ca(OH)2} \ce{Sr(OH)2} \ce{Ba(OH)2}} \\ \hline

硫酸塩}} 水に溶ける}}}} 水に難溶(沈殿)}} \\

CaSO4 v} \ce{SrSO4 v} \ce{BaSO4 v}} \\ \hline

炭酸塩}} &水に難溶(沈殿BeCO3 v} \ce{MgCO3 v} \ce{CaCO3 v} \ce{SrCO3 v} \ce{BaCO3 v}} \\\hline

で性質が大きく異なる}点が重要である. \\[.2zh]

以前の高校化学では,\ 後者のグループのみをアルカリ土類金属としていた. \\[1zh]

金属の中では反応性は高いほうだが,\ アルカリ金属よりは低い. \\[.2zh]

金属の中では密度が小さい(\ce{Ra}以外は軽金属)ほうだが,\ アルカリ金属よりは大きい. \\[.2zh]

金属の中では柔らかいほうだが,\ アルカリ金属よりは硬い. \\[.2zh]

金属の中では融点は低いほうだが,\ アルカリ金属よりは高い. \\[1zh]

アルカリ金属に比べ,\ 2族元素は原子核の正電荷が多く,\ 電子殻を強く引きつける. \\[.2zh]

すると,\ \bm{原子半径が小さくなり,\ 密度は大きくなる.} \\[.2zh]

自由電子の数も多く,\ 電子密度が高くなるため,\ \bm{金属結合が強くなり,\ 硬さ・融点が大きくなる.} \\[1zh]

アルカリ金属の塩はすべて水に可溶である(アルカリ金属イオンは沈殿しない). \\[.2zh]

一方で,\ \bm{アルカリ土類金属の2価以上の陰イオンとの塩は水に難溶のものが多い.} \\[.2zh]

これは,\ 価数が増えた分だけ強くなったクーロン力が水和エネルギーに勝るためである. \\[1zh]

\ce{CaCO3}\,と\ce{CaSO4}\,は,\ いずれも白色沈殿で,\ 一見では識別できない. \\[.4zh]

\bm{\ce{CaCO3}\,のほうは弱酸由来の塩なので,\ 強酸を加えると\ce{CO2}\,が遊離する(弱酸の遊離).} \\[.4zh]

\ce{CaCO3 + HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O} \\[.4zh]

ただし,\ 表面に水に難溶の\ce{CaSO4・ 2H2O}\,が生じるので,\ \ce{H2SO4}\,には溶けにくい. \\[1zh]

\bm{\ce{Ca}は骨や歯の成分元素}である. \\[1zh]

\bm{\ce{Mg}は燃焼熱が大きく,\ 空気中で強熱すると白煙と強い光を出して燃焼する.} \\[.2zh]

\ce{2Mg + O2 -> 2MgO} (花火や導火線に利用) \\[.2zh]

二酸化炭素中でも光や熱を発しながら燃焼する(二酸化炭素を還元). \ce{2Mg + CO2 ->[加熱] 2MgO + C}

%\ce{Mg^2+},\ \ce{Ca^2+}を多く含む水を\bm{硬水},\ 少量含む水を\bm{軟水}という.

%イオン半径が小さい\ce{Be^2+},\ \ce{Mg^2+}は大きな水和エネルギーをもつ. \\

{石灰石} & \textcolor{orange}{熱分解} & \textcolor{cyan}{生石灰} & \textcolor{magenta}{\ce{H2O}} & \textcolor{cyan}{消石灰} & \textcolor{magenta}{\ce{CO2}} & \textcolor{cyan}{石灰石} & \textcolor{magenta}{過剰\ce{CO2}} & \\ [-0.7zh]

\textcolor{red}{\ce{CaCO3}} & \ce{->[ ]} & \textcolor{red}{\ce{CaO}} & \ce{->[ ]} & \textcolor{red}{\ce{Ca(OH)2}} & \ce{->[ ][]} & \textcolor{red}{\ce{CaCO3}} & \ce{<=>[ ][\textcolor{orange}{加熱}]} & \textcolor{red}{\ce{Ca(HCO3)2石灰石(大理石)\,\ce{CaCO3}}}を\textbf{\textcolor{orange}{強熱して分解}}すると,\ \textbf{\textcolor{red}{生石灰\ce{CaO}}}が生成する. \\[.2zh]

\ \ {\boldmath $\ce{CaCO3 ->[][\textcolor{orange}{加熱}]} \textcolor{red}{\ce{CaO}} + \ce{CO2}$} (\textcolor[named]{ForestGreen}{$「塩基性酸化物+酸性酸化物\ →\ 塩」の逆$}) \\[1zh]

\maru2\ \ \textbf{\textcolor{cyan}{生石灰\ce{CaO}}}に\textbf{\textcolor{magenta}{水}}を加えると,\ \textbf{\textcolor{orange}{激しく発熱}}して\textbf{\textcolor{red}{消石灰\ce{Ca(OH)2}}}が生成する. \\[.2zh]

\ \ {\boldmath $\ce{CaO + H2O ->} \textcolor{red}{\ce{Ca(OH)2}}$} $\Delta H=-\,63$kJ ($\textcolor[named]{ForestGreen}{塩基性酸化物+水\ →\ 水酸化物}$) \\[1zh]

\maru3\ \ \textbf{\textcolor{cyan}{石灰水}(\textcolor{cyan}{消石灰\ce{Ca(OH)2}\,水溶液})}に\textbf{\textcolor{magenta}{\ce{CO2}}}を吹き込むと\textbf{\textcolor{red}{\ce{CaCO3}\,が沈殿して白濁}}する. \\[.2zh]

\ \ {\boldmath $\ce{Ca(OH)2 + CO2 ->} \textcolor{red}{\ce{CaCO3 v}} + \ce{H2O}$} ($\textcolor[named]{ForestGreen}{塩基+酸性酸化物\ →\ 塩+水}$) \\[.2zh]

\ \ この反応は\textbf{\textcolor{magenta}{二酸化炭素の検出}}に利用される. \\[1zh]

\maru4\ \ \textbf{\textcolor{magenta}{過剰の\ce{CO2}}}を吹き込むと,\ \textbf{\textcolor{red}{炭酸水素カルシウム}}となり,\ \textbf{\textcolor{red}{再び溶解}}する. \\[.2zh]

\ \ \textbf{\textcolor{orange}{加熱}}すると\textbf{\textcolor{red}{逆反応}}が起こり,\ \textbf{\textcolor{red}{白濁に戻る}}. \\[.2zh]

\ \ {\boldmath $\ce{CaCO3 + CO2 + H2O <=>[\textcolor{magenta}{過剰\ce{CO2}}][\textbf{\textcolor{orange}{加熱}}]} \textcolor{red}{\ce{Ca(HCO3)2}}$} \\[1zh]

\maru5\ \ \textbf{\textcolor{cyan}{生石灰\ce{CaO}}}と\textbf{\textcolor{cyan}{コークス\ce{C}}}を強熱すると,\ \textbf{\textcolor{red}{カーバイド\ce{CaC2}}}が生成する. \\[.2zh]

\ \ {\boldmath $\ce{CaO + 3C ->[][\textcolor{orange}{強熱}]} \textcolor{red}{\ce{CaC2}} + \ce{CO}$} \\[1zh]

\maru6\ \ \textbf{\textcolor{cyan}{カーバイド}}に\textbf{\textcolor{magenta}{水}}を加えると, \textbf{\textcolor{cyan}{消石灰}}と\textbf{\textcolor{red}{アセチレン}}が生成する. (\textcolor[named]{ForestGreen}{無機物\ →\ 有機物}) \\[.2zh]

\ \ {\boldmath $\ce{CaC2 + 2H2O -> }\textcolor{cyan}{\ce{Ca(OH)2}}\ce{\ +\ }\textcolor{red}{\ce{C2H2 ^}}$} \\[1zh]

\maru7\ \ \textbf{\textcolor{cyan}{セッコウ\ce{CaSO4.2H2O}}}を\textbf{\textcolor{orange}{加熱}}すると,\ \textbf{\textcolor{red}{焼きセッコウ}}(液体状)になる. \\[.2zh]

\ \ {\boldmath $\ce{CaSO4}\cdot\ce{2H2O <=>[\textcolor{orange}{加熱}][放置で硬化] CaSO4}\cdot\bunsuu12\ce{H2O}$} \\[1zh]

\maru8\ \ 湿った\textbf{\textcolor{cyan}{消石灰\ce{Ca(OH)2}}}\,は\textbf{\textcolor{magenta}{塩素}}を吸収し,\ \textbf{\textcolor{red}{さらし粉}}を生成する. \\[.2zh]

\ \ $\bm{\ce{Ca(OH)2 + Cl2 ->} \textcolor{red}{\ce{CaCl(ClO)}\cdot\ce{H2O}}}$ \\\\\\

アルカリ金属以外の炭酸塩は熱分解する. \ce{炭酸塩 ->[加熱] 酸化物 + CO2}} \\[1zh]

\maru2\ \ \bm{アルカリ金属以外の水酸化物は加熱すると逆反応が起こる. \ce{水酸化物 ->[加熱] 酸化物 + H2O}} \\[1zh]

\maru4\ \ 反応の根幹は,\ \bm{\ce{CO3^2- + H2CO3 -> HCO3^-}}\ である. \\[.4zh]

\ \ 炭酸は,\ \ce{H2CO3 -> H+ + HCO3^-}\,(第1電離)が起こりやすい. \\[.4zh]

\ \ 一方で,\ \ce{HCO3^- -> H+ + CO3^2-}\,(第2電離)は起こりにくい. \\[.4zh]

\ \ よって,\ \ce{H2CO3}\,から1個の\ce{H+}が\ce{CO3^2-}に受け渡されて安定するわけである. \\[.4zh]

\ \ \ce{CO3^2-}\,から\ce{HCO3^-}\,に価数が小さくなると,\ \ce{Ca^2+}とのクーロン力が弱くなり,\ 水に可溶になる. \\[.4zh]

\ \ 加熱すると,\ 反応系から\ce{CO2}\,が追い出され,\ 逆方向に平衡が移動する(ルシャトリエの原理). \\[1zh]

\ \ \bm{すべての炭酸水素塩は熱分解する. \ce{炭酸水素塩 ->[加熱] 炭酸塩 + CO2 + H2O}} \\[1zh]

\ \ \ce{CO2}\,を含む雨水が地層中の\ce{CaCO3}\,を溶かすことで,\ \bm{鍾乳洞}が形成される. \\[.4zh]

\ \ \ce{Ca(HCO3)2}\,を含む水が鍾乳洞の天井からにじみでるとき,\ \ce{CO2}\,や\ce{H2O}の蒸発で逆反応が起こる. \\[.4zh]

\ \ すると,\ \ce{CaCO3}\,が析出してつらら状の\bm{鍾乳石}ができる(1\text{cm}成長するのに数百~数千年). \\[1zh]

\maru5\ \ 3個の\ce{C}\,(酸化数0)のうちの1個の\ce{C}から他の2つの\ce{C}に\ce{e-}が1個ずつ(計2個)移動する. \\[.2zh]

\ \ すると,\ \ce{C},\ \ce{C},\ \ce{C}\ →\ \ce{C}\,(+\,2),\ \ce{C}\,(-\,1),\ \ce{C}\,(-\,1)\ となる.\ つまり,\ \ce{CO}\,(+\,2) + \ce{CaC2}\,(-\,1)\ となる. \\[.2zh]

\ \ これは,\ 炭素の自己酸化還元反応である. \\[.2zh]

\ \ 炭化物の総称をカーバイドというが,\ カルシウムカーバイドのことを指すことが多い. \\[1zh]

\maru6\ \ 無機物と有機物アセチレンの架け橋となる重要な反応である. \\[.2zh]

\ \ アセチレンを\ce{C2^2-}と\ce{H+}に電離する極めて弱い酸と考えると,\ 弱酸の遊離反応とみなせる. \\[1zh]

\maru8\ \ さらし粉が生成する反応式は次のようにして得られるが,\ 複雑なので暗記しておきたい.

& \ce{Cl2 + H2O <=>} \teisei{\ce{HCl}} + \teisei{\ce{HClO}} \times2 & (\ce{Cl2}\,が水と反応) \\[.4zh]

& \teisei{\ce{2HCl}} + \ce{Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2H2O} & (中和反応) \\[.4zh]

+) & \teisei{\ce{2HClO}} + \ce{Ca(OH)2 -> Ca(ClO)2 + 2H2O} & (中和反応) \\[.4zh]\hline

& \ce{2Ca(OH)2 + 2Cl2 -> CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O

\ \ 右辺の化合物は\ \ce{2CaCl(ClO)}\cdot\ce{H2O}\ にまとめられ,\ 両辺を2で割ると\maru8の反応式となる. \\[.4zh]

\ \ さらし粉は,\ \ce{CaCl2}\,と次亜塩素酸カルシウム\ce{Ca(ClO)2}\,の2つの塩からなる\bm{複塩}である. \\[.2zh]

%アルカリ土類金属は価数が大きいため,\ 炭酸イオンから\ce{O^2-}を奪い取ることができる. \\[.2zh]

2族元素の化合物の性質と用途} \\[1zh]

{MgCl2}}} & 海水に含まれ,\ \textbf{\textcolor{cyan}{潮解性}}のある無色結晶.\ にがりの主成分. \\[.2zh]

\textbf{\textcolor{blue}{\ce{MgO}}} & \textbf{\textcolor{cyan}{融点が高く}(2826℃), \textcolor{red}{耐火レンガ}}に利用. \\[.2zh]

\textbf{\textcolor{blue}{\ce{CaCO3}}} & 大理石,\ 鍾乳石.\ 卵殻,\ 貝殻.\ セメント・ガラスの原料,\ チョーク,\ 歯磨き粉. \\[.2zh]

\textbf{\textcolor{blue}{\ce{CaO}}} & \textbf{\textcolor{red}{塩基性乾燥剤,\ 携帯用食品に付属する発熱剤}}として利用. \\[.2zh]

\textbf{\textcolor{blue}{\ce{Ca(OH)2}}} & 酸性土壌の中和剤,\ さらし粉の製造. \\[.2zh]

\textbf{\textcolor{blue}{\ce{CaCl2}}} & \textbf{\textcolor{cyan}{吸湿性・潮解性}}あり.\ \textbf{\textcolor{red}{中性の乾燥剤,\ 融雪剤}}として利用. \\[.2zh]

\textbf{\textcolor{blue}{\ce{BaSO4}}} & 白色顔料,\ \textbf{\textcolor{red}{X線の造影剤}}(バリウム検査)として利用.

\ce{BaSO4}\,は,\ \text X線の吸収能が大きく,\ 熱や光に対し安定で,\ 水に不溶で胃酸(強酸)とも反応しない. \\[.4zh]

反応性が低いので人体に影響はなく,\ 飲んだ後に\text X線で撮影すると\text X線が吸収されて写る. \\[.2zh]

なお,\ 胃がん検診においてバリウム検査は欠点が多く意味がないので,\ 内視鏡検査が推奨される.