銅・銀・金(11族)とその化合物

銅Cu単体の製法

① 黄銅鉱(CuFeS₂)とコークスCと石灰石CaCO₃を溶鉱炉に入れて加熱する。

鉄分は酸化される一方、銅分は還元され、硫化銅(I)Cu₂Sとなる。

4CuFeS₂ + 9O₂ → 2Cu₂S + 2Fe₂O₃ + 6SO₂↑

② Cu₂Sを転炉に移してO₂を吹き込むと、還元されて粗銅(純度99%)が得られる。

Cu₂S + O₂ → 2Cu + SO₂↑

③ 粗銅の電解精錬(詳細は理論化学)により、純銅(純度99.99%)が得られる。

陽極(酸化):Cu → Cu²⁺ + 2e⁻ (粗銅が溶解)

陰極(還元):Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu (純銅が析出)

銅Cu(第4周期11族, +1, +2)

① Cuは赤色の金属光沢をもち、展性・延性に富む。青緑色の炎色反応を示す。

Cu²⁺は青色である。

② Cuは塩酸や希硫酸には溶けないが、硝酸や熱濃硫酸など酸化力の強い酸には溶ける。

③ Cu²⁺を含む水溶液に少量の塩基を加えると、水酸化銅(Ⅱ)の青白色沈殿が生じる。

Cu²⁺ + 2OH⁻ → Cu(OH)₂↓(青白色)

これにNH₃水を過剰に加えると溶解し、深青色溶液(テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン)となる。

Cu(OH)₂ + 4NH₃ → [Cu(NH₃)₄]²⁺(深青色) + 2OH⁻

④ Cu²⁺を含む水溶液に硫化水素を通じると、黒色の硫化銅(Ⅱ)の沈殿が生じる。

Cu²⁺ + S²⁻ → CuS↓(黒)

⑤ CuO(黒色):酸化銅(Ⅱ)

Cu₂O(赤色):酸化銅(I)(フェーリング反応で登場)

Cu(OH)₂(青白色):加熱によりCuOとH₂Oに分解

⑥ 硫酸銅(Ⅱ)五水和物 CuSO₄・5H₂O ⇄ CuSO₄(青⇄白)

水の検出に利用される。

⑦ 銅合金

・黄銅(真鍮):Cu + Zn(5円玉、金管楽器)

・青銅(ブロンズ):Cu + Sn(10円玉、銅像、銅メダル)

・白銅:Cu + Ni(50円玉、100円玉)

⑧ 湿った空気中では表面に緑青(CuCO₃・Cu(OH)₂, 無毒)が生じる(自由の女神像)。

🔹第2部(銀の性質〜ハロゲン化銀まで)

銀Ag(第5周期11族, +1)

① Agは主に輝銀鉱Ag₂Sとして産出するほか、銅の電解精錬の陽極泥としても得られる。

銀白色の金属光沢をもち、展性・延性に富み、電気・熱伝導性が最大。

展性・延性比較:Au > Ag > Cu

電気・熱伝導性比較:Ag > Cu > Au

② Agは塩酸や希硫酸には溶けないが、硝酸や熱濃硫酸など酸化力の強い酸には溶ける。

③ Agは硫化水素と常温でも反応し、黒色の硫化銀が生成する。

4Ag + 2H₂S + O₂ → 2Ag₂S(黒) + 2H₂O

④ Ag⁺を含む水溶液に少量の塩基を加えると、酸化銀の褐色沈殿が生じる。

2Ag⁺ + 2OH⁻ → Ag₂O↓(褐色) + H₂O

これにNH₃水を過剰に加えると溶解し、無色溶液(ジアンミン銀(I)イオン)となる。

Ag₂O + 4NH₃ + H₂O → 2[Ag(NH₃)₂]⁺ + 2OH⁻

Ag₂Oは加熱により容易に還元され、銀が生じる。

2Ag₂O → 4Ag + O₂↑

⑤ Ag⁺を含む水溶液に硫化水素を通じると、黒色の硫化銀の沈殿が生じる。

2Ag⁺ + S²⁻ → Ag₂S↓

⑥ Ag⁺を含む水溶液にK₂CrO₄を加えると、クロム酸銀Ag₂CrO₄(赤褐色沈殿)が生じる。

2Ag⁺ + CrO₄²⁻ → Ag₂CrO₄↓(赤褐色)

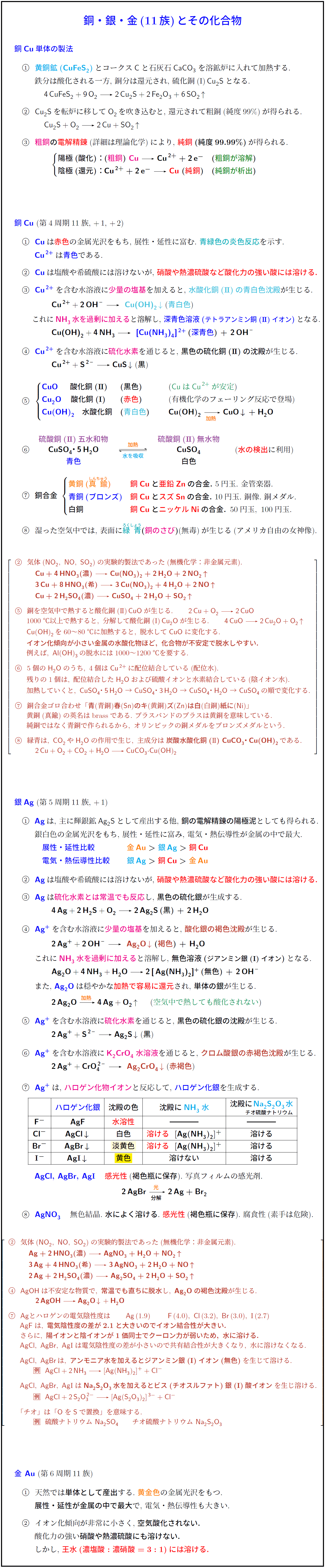

⑦ Ag⁺はハロゲン化物イオンと反応し、ハロゲン化銀を生成する。

ハロゲン化銀 沈殿の色 NH₃水への溶解性 Na₂S₂O₃水への溶解性

AgF 水溶性 — —

AgCl↓ 白色 溶ける([Ag(NH₃)₂]⁺) 溶ける

AgBr↓ 淡黄色 溶ける([Ag(NH₃)₂]⁺) 溶ける

AgI↓ 黄色 溶けない 溶ける

AgCl, AgBr, AgI は感光性をもち褐色瓶で保存。写真フィルムの感光剤。

2AgBr → 2Ag + Br₂(光による分解)

⑧ AgNO₃:無色結晶、水に可溶、感光性あり(褐色瓶で保存)、腐食性。

🔹第3部(金と全体補注)

金Au(第6周期11族)

① 天然で単体として産出する。黄金色の金属光沢をもち、展性・延性が最大。

② イオン化傾向が非常に小さく、空気酸化されず、硝酸や熱濃硫酸にも溶けない。

しかし王水(濃塩酸:濃硝酸=3:1)には溶ける。