鉄・コバルト・ニッケルとその化合物

鉄Fe単体の製法

① 鉱石は赤鉄鉱(Fe₂O₃)、磁鉄鉱(Fe₃O₄)である。

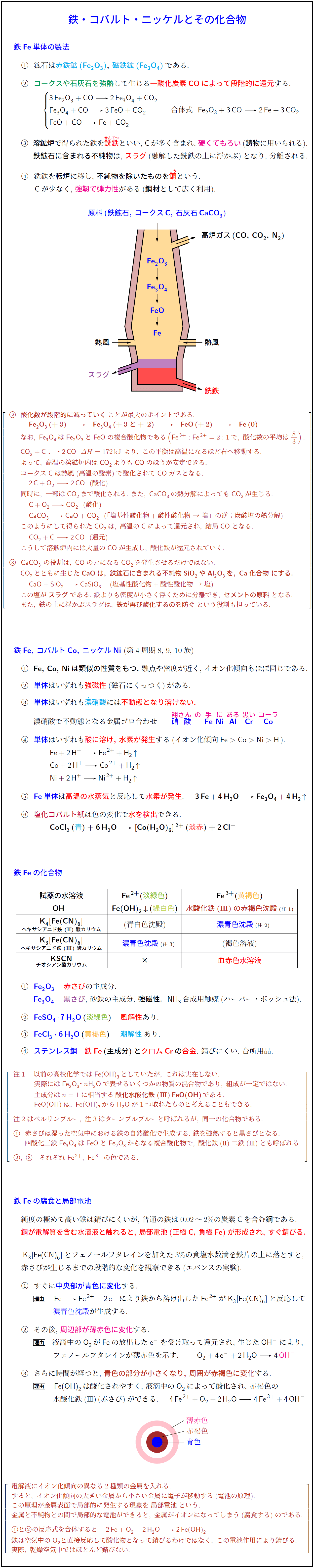

② コークスや石灰石を強熱して生じる一酸化炭素COによって段階的に還元する。

Fe₂O₃ + CO → Fe₃O₄ + CO₂

Fe₃O₄ + CO → 3FeO + CO₂

FeO + CO → Fe + CO₂

合体式:Fe₂O₃ + 3CO → 2Fe + 3CO₂

③ 溶鉱炉で得られた鉄を銑鉄(せんてつ)といい、Cが多く含まれ、硬くてもろい(鋳物に用いられる)。

鉄鉱石に含まれる不純物はスラグ(融解した銑鉄の上に浮かぶ)となり、分離される。

④ 銑鉄を転炉に移し、不純物を除いたものを鋼(こう)という。

Cが少なく、強靱で弾力性がある(鋼材として広く利用)。

酸化数が段階的に減っていくことが最大のポイントである。

Fe₂O₃(+3) → Fe₃O₄(+3と+2) → FeO(+2) → Fe(0)

なお、Fe₃O₄はFe₂O₃とFeOの複合酸化物であり(Fe³⁺:Fe²⁺=2:1で、酸化数の平均は8/3)。

CO₂ + C ⇄ 2CO ΔH=172kJ

この平衡は高温になるほど右へ移動する。

よって高温の溶鉱炉内はCO₂よりもCOのほうが安定できる。

コークスCは熱風(高温の酸素)で酸化されてCOガスとなる。

2C + O₂ → 2CO(酸化)

同時に、一部はCO₂まで酸化される。また、CaCO₃の熱分解によってもCO₂が生じる。

C + O₂ → CO₂(酸化)

CaCO₃ → CaO + CO₂(「塩基性酸化物+酸性酸化物→塩」の逆;炭酸塩の熱分解)

このようにして得られたCO₂は高温のCによって還元され、結局COとなる。

CO₂ + C → 2CO(還元)

こうして溶鉱炉内には大量のCOが生成し、酸化鉄が還元されていく。

CaCO₃の役割は、COの元になるCO₂を発生させるだけではない。

CO₂とともに生じたCaOは、鉄鉱石に含まれる不純物SiO₂やAl₂O₃をCa化合物にする。

CaO + SiO₂ → CaSiO₃(塩基性酸化物+酸性酸化物→塩)

この塩がスラグである。鉄よりも密度が小さく浮くために分離でき、セメントの原料となる。

また、鉄の上に浮かぶスラグは鉄が再び酸化するのを防ぐという役割も担っている。

電解質水溶液に接触すると、鉄の表面に一種の電池(局部電池)が形成され、Feが負極、Cが正極となり、Feが腐食する。

鉄Fe、コバルトCo、ニッケルNi(第4周期8, 9, 10族)

① Fe, Co, Niは類似の性質をもつ。融点や密度が近く、イオン化傾向もほぼ同じである。

② 単体はいずれも強磁性(磁石にくっつく)がある。

③ 単体はいずれも濃硝酸には不動態となり溶けない。

濃硝酸で不動態となる金属ゴロ合わせ:「硝酸のFeNiAlCrCo(翔さんの手にある黒いコーラ)」

④ 単体はいずれも酸に溶け、水素が発生する(イオン化傾向 Fe > Co > Ni > H)。

Fe + 2H⁺ → Fe²⁺ + H₂↑

Co + 2H⁺ → Co²⁺ + H₂↑

Ni + 2H⁺ → Ni²⁺ + H₂↑

⑤ Fe単体は高温の水蒸気と反応して水素が発生する。

3Fe + 4H₂O → Fe₃O₄ + 4H₂↑

⑥ 塩化コバルト紙は色の変化で水を検出できる。

CoCl₂(青)+6H₂O → [Co(H₂O)₆]²⁺(淡赤)+2Cl⁻

鉄Feの化合物

試薬の水溶液

Fe²⁺(淡緑色) / Fe³⁺(黄褐色)

OH⁻ → Fe(OH)₂↓(緑白色) / 水酸化鉄(III)の赤褐色沈殿(注1)

K₄[Fe(CN)₆] → Fe²⁺:青白色沈殿 / Fe³⁺:濃青色沈殿(注2)

K₃[Fe(CN)₆] → Fe²⁺:濃青色沈殿(注3) / Fe³⁺:褐色溶液

KSCN → Fe²⁺:× / Fe³⁺:血赤色水溶液

① Fe₂O₃:赤さびの主成分。

Fe₃O₄:黒さび、砂鉄の主成分。強磁性。NH₃合成用触媒(ハーバー・ボッシュ法)。

② FeSO₄·7H₂O(淡緑色):風解性あり。

③ FeCl₃·6H₂O(黄褐色):潮解性あり。

④ ステンレス鋼:鉄Fe(主成分)とクロムCrの合金。錆びにくい。台所用品などに利用。

(注1)以前の高校化学ではFe(OH)₃としていたが、これは実在しない。

実際にはFe₂O₃·nH₂Oで表せるいくつかの物質の混合物であり、組成が一定ではない。

主成分はn=1に相当する酸化水酸化鉄(III)FeO(OH)である。

FeO(OH)はFe(OH)₃からH₂Oが1つ取れたものと考えることもできる。

(注2)はベルリンブルー、(注3)はターンブルブルーと呼ばれるが、同一の化合物である。

① 赤さびは湿った空気中における鉄の自然酸化で生成する。鉄を強熱すると黒さびとなる。

Fe₃O₄はFeOとFe₂O₃からなる複合酸化物で、酸化鉄(II)二鉄(III)とも呼ばれる。

② Fe²⁺, Fe³⁺それぞれの色である。

鉄Feの腐食と局部電池

純度の極めて高い鉄は錆びにくいが、普通の鉄は0.02〜2%の炭素Cを含む鋼である。

鋼が電解質を含む水溶液と触れると、局部電池(正極C、負極Fe)が形成され、すぐ錆びる。

K₃[Fe(CN)₆]とフェノールフタレインを加えた3%の食塩水数滴を鉄片の上に落とすと、赤さびが生じるまでの段階的な変化を観察できる(エバンスの実験)。

① すぐに中央部が青色に変化する。

理由:Fe → Fe²⁺ + 2e⁻ により鉄から溶け出したFe²⁺がK₃[Fe(CN)₆]と反応して濃青色沈殿が生成する。

② その後、周辺部が薄赤色に変化する。

理由:液滴中のO₂がFeの放出した電子を受け取って還元され、生じたOH⁻によりフェノールフタレインが薄赤色を示す。

O₂ + 4e⁻ + 2H₂O → 4OH⁻

③ さらに時間が経つと、青色の部分が小さくなり、周囲が赤褐色に変化する。

理由:Fe(OH)₂は酸化されやすく、液滴中のO₂によって酸化され、赤褐色の水酸化鉄(III)(赤さび)ができる。

4Fe²⁺ + O₂ + 2H₂O → 4Fe³⁺ + 4OH⁻

電解液にイオン化傾向の異なる2種類の金属を入れると、イオン化傾向の大きい金属から小さい金属に電子が移動する(電池の原理)。

この原理が金属表面で局部的に発生する現象を局部電池という。

金属と不純物との間で局部的な電池ができると、金属がイオンになってしまう(腐食する)のである。

①と②の反応式を合体すると:

2Fe + O₂ + 2H₂O → 2Fe(OH)₂

鉄は空気中のO₂と直接反応して酸化物となって錆びるわけではなく、この電池作用により錆びる。

実際、乾燥空気中ではほとんど錆びない。