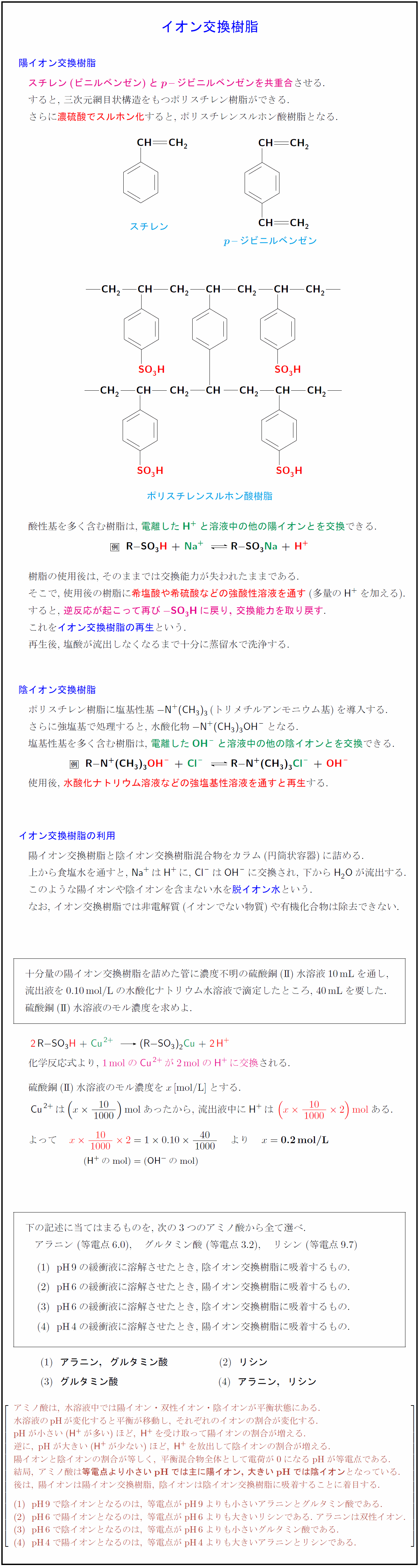

スチレン(ビニルベンゼン)と$\bm{p}$\,–\,ジビニルベンゼンを共重合}}させる. \\[.2zh]

すると,\ 三次元網目状構造をもつポリスチレン樹脂ができる. \\[.2zh]

さらに濃硫酸でスルホン化}}すると,\ ポリスチレンスルホン酸樹脂となる. \\\\

樹脂の使用後は,\ そのままでは交換能力が失われたままである. \\[.2zh]

そこで,\ 使用後の樹脂に希塩酸や希硫酸などの強酸性溶液を通す}}(多量の\ce{H+}を加える). \\[.2zh]

すると,\ 逆反応が起こって再び\ce{- SO3H}に戻り,\ 交換能力を取り戻す}}. \\[.2zh]

これをイオン交換樹脂の再生}}という. \\[.2zh]

\textbf{再生後,\ 塩酸が流出しなくなるまで十分に蒸留水で洗浄する.} \\\\\\

陰イオン交換樹脂}} \\[1zh]

ポリスチレン樹脂に塩基性基\ce{- N+(CH3)3}\,(トリメチルアンモニウム基)を導入する. \\[.2zh]

さらに強塩基で処理すると,\ 水酸化物\ce{- N+(CH3)3OH-}\,となる. \\[.2zh]

塩基性基を多く含む樹脂は,\ 電離した\ce{OH-}\,と溶液中の他の陰イオンとを交換}}できる. \\[.5zh]

水酸化ナトリウム溶液などの強塩基性溶液を通すと再生}}する. \\\\

イオン交換樹脂の利用陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂混合物}をカラム(円筒状容器)に詰める. \\[.2zh]

上から食塩水を通すと,\ \ce{Na+}\,は\ce{H+}\,に,\ \ce{Cl-}\,は\ce{OH-}\,に交換され,\ 下から\ce{H2O}が流出する.}} \\[.2zh]

このような陽イオンや陰イオンを含まない水を\textbf{\textcolor{blue}{脱イオン水}}という. \\[.2zh]

当然,\ イオン交換樹脂では非電解質(イオンでない物質)や有機化合物は除去できない. \\\\\\\\\\

スチレン52\,gと$p$\,–\,ジビニルベンゼンが物質量比$4:1$になるように混合し,\ 共重合さ \\[.2zh]

\hspace{.5zw}せたポリスチレン樹脂を濃硫酸で処理して得られるポリスチレンスルホン酸樹脂の質 \\[.2zh]

\hspace{.5zw}量を整数値で答えよ. 濃硫酸でポリスチレンのベンゼン環のパラ位のみが60\%スルホ \\[.2zh]

\hspace{.5zw}ン化されたとする. $\ce{H}=1.0,\ \ \ce{C}=12,\ \ \ce{O}=16,\ \ \ce{S}=32$ \\

スチレン$x$\,molと$p$\,–\,ジビニルベンゼン$y$\,molが共重合してできたポリスチレン樹脂の \\[.2zh]

スチレン単位の$a$\,\%がスルホン化されてできたポリスチレンスルホン酸樹脂は \\[1zh]

スルホン化されたスチレン単位p}$\,–\,ジビニルベンゼン単位}} \\\\\\

スルホン化されたスチレン単位 $\ce{C8H8O3S}=184$ \\[.4zh]

スチレン単位 $\ce{C8H8}=104$ \\[.4zh]

$p$\,–\,ジビニルベンゼン単位 $\ce{C_{10}H_{10}}=130$ \\[1zh]

スチレンの物質量は $\bunsuu{52\,\text g}{104\,\text{g/mol}}=0.50$\,mol \\[1.5zh]

ポリスチレンスルホン酸樹脂の質量は \\[.5zh]

スチレンの全てのベンゼン環のパラ位の\ce{- H}が\ce{- SO3H}になると式量は$\ce{SO3}=80$増加.} \\[1zh]

\phantom{ (1)}\ \ スチレンの60\%スルホン化による質量増加量は

\phantom{ (1)}\ \ ポリスチレンスルホン酸樹脂の質量は

本解は,\ \bm{ポリスチレンスルホン酸樹脂の3つの構成単位の質量をそれぞれ求める}ものである. \\[.2zh]

別解は,\ \bm{スチレンとp\,\text{–}\,ジビニルベンゼンの質量にスルホン化による増加分を足す}ものである.

十分量の陽イオン交換樹脂を詰めた管に濃度不明の硫酸銅(I\hspace{-.1em}I)水溶液10\,mLを通し,\ \\[.2zh]

\hspace{.5zw}流出液を0.10\,mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ,\ 40\,mLを要した. \\[.2zh]

\hspace{.5zw}硫酸銅(I\hspace{-.1em}I)水溶液のモル濃度を求めよ. \\

化学反応式より,\ \textcolor{magenta}{1\,molの\ce{Cu^2+}\,が2\,molの\ce{H+}\,に交換}される. \\[1zh]

硫酸銅(I\hspace{-.1em}I)水溶液のモル濃度を$x$\,[mol/L]とする. \\[.5zh]

下の記述に当てはまるものを,\ 次の3つのアミノ酸から全て選べ. \\[.2zh]

\hspace{.5zw} アラニン\ (等電点6.0), グルタミン酸\ (等電点3.2), リシン\ (等電点9.7) \\[.8zh]

\hspace{.5zw} (1)\ \ pH\,9の緩衝液に溶解させたとき,\ 陰イオン交換樹脂に吸着するもの. \\[.5zh]

\hspace{.5zw} (2)\ \ pH\,6の緩衝液に溶解させたとき,\ 陽イオン交換樹脂に吸着するもの. \\[.5zh]

\hspace{.5zw} (3)\ \ pH\,6の緩衝液に溶解させたとき,\ 陰イオン交換樹脂に吸着するもの. \\[.5zh]

\hspace{.5zw} (4)\ \ pH\,4の緩衝液に溶解させたとき,\ 陽イオン交換樹脂に吸着するもの. \\

アミノ酸は,\ 水溶液中では陽イオン・双性イオン・陰イオンが平衡状態にある.} \\[.2zh]

水溶液の\,\text{pH}\,が変化すると平衡が移動し,\ それぞれのイオンの割合が変化する. \\[.2zh]

\text{pH}が小さい(\ce{H+}\,が多い)ほど,\ \ce{H+}\,を受け取って陽イオンの割合が増える. \\[.2zh]

\text{pH}が大きい(\ce{H+}\,が少ない)ほど,\ \ce{H+}\,を放出して陰イオンの割合が増える. \\[.2zh]

陽イオンと陰イオンの割合が等しく,\ 平衡混合物全体として電荷が0になる\text{pH}が等電点である. \\[.2zh]

結局,\ アミノ酸は\textbf{等電点より小さいpHでは主に陽イオン,\ 大きいpHでは陰イオン}となっている. \\[.2zh]

後は,\ 陽イオンは陽イオン交換樹脂,\ 陰イオンは陰イオン交換樹脂に吸着することに着目する. \\[1zh]

\text{pH} & 1.0 & 3.2 & 6.0 & 9.7 & 11 \\[.4zh]

アラニン & [\,\ce{Ala+}\,] & & [\,\ce{Ala}^{\pm}\,] & & [\,\ce{Ala-}\,] \\[.4zh]

グルタミン酸 & [\,\ce{Glu+}\,] & [\,\ce{Glu}^{\pm}\,] & [\,\ce{Glu-}\,] & & [\,\ce{Glu^2-}\,] \\[.4zh]

リシン & [\,\ce{Lys^2+}\,] & & [\,\ce{Lys+}\,] & [\,\ce{Lys}^{\pm}\,] & [\,\ce{Lys-}\,]

(1)\ \ \text{pH}\,9で陰イオンが存在するのは,\ 等電点が\text{pH}\,9よりも小さいアラニンとグルタミン酸である. \\[.2zh]

(2)\ \ \text{pH}\,6で陽イオンが存在するのは,\ 等電点が\text{pH}\,6よりも大きいリシン.\ アラニンは双性イオン. \\[.2zh]

(3)\ \ \text{pH}\,6で陰イオンが存在するのは,\ 等電点が\text{pH}\,6よりも小さいグルタミン酸である. \\[.2zh]

(4)\ \ \text{pH}\,4で陽イオンが存在するのは,\ 等電点が\text{pH}\,4よりも大きいアラニンとリシンである.