一般的な教育関係のQ&A

- 学校の勉強や受験勉強は結局何の役に立ちますか?

- 学力を伸ばすという観点において、小さい頃の習い事のオススメはありますか?

- 試験で点を取ることにおいて、地頭の良さは重要ですか?

- 理想的な勉強環境を教えてください。

- 物事を極める手順を教えてください。

- レベルの高い学校に行くと幸せになれますか?

- 中学3年生です。大学進学を目指す場合、志望高校はどのように決めるとよいですか?

高校生の勉強に関するQ&A

- 目標はどのように定めればよいですか?

- 思ったように試験で点が取れないのですが何故ですか?

- 暗記が苦手です。どうすればよいですか?

- 理解と暗記はどちらを重視すべきですか?

- ノートはどのように取るべきですか?

- 定期試験と外部模試の成績はどちらが重要ですか?

- 文系と理系の選択に迷っています。

- 理系なので国語で点が取れません。どうしたらよいですか?センター現代文でも大きく失点してしまいます。

- 文系なので数学で点が取れません。どうしたらよいですか?

- 解き方はわかっているのに計算ミスで点を落とてしまいします。助けてください。

- 理科の科目選択で迷っています。物理の特徴を教えてください。

- 理科の科目選択で迷っています。化学の特徴を教えてください。

- 大学受験において英語はどれくらい重要ですか?

大学受験に関するQ&A

- 大学受験勉強はいつから始めるべきですか?

- 大学受験生は一日何時間勉強すべきですか?

- 受験勉強と普段の試験勉強はどこが違いますか?

- 国立大学を目指す理系です。本番までの受験勉強の簡単な流れを教えてください。

- 塾や家庭教師は必要ですか?

- 国立大学に合格するのに必要な能力はどれくらいですか?また、医学部・薬学部の場合はどうですか?

- 大学受験においてセンター試験はどういう位置づけになりますか?

- 一般的にセンター試験までどれだけ伸びますか?

- センター試験における目標はどのように決めればよいですか?

- センター試験で失敗した場合どうすべきですか?

- 直前の外部模試の判定がD(20~40%)でした。実際問題、合格の見込みはありますか?

- 理系の2次試験では、各科目を何割くらい取れば合格できますか?

- 数学の記述試験ではどのような基準で採点されますか?

- 受験に運は必要ですか?

進路や志望校に関するQ&A

一般的な教育関係のQ&A

- 学校の勉強や受験勉強は結局何の役に立ちますか?

-

その答えは自分で見つけるべきです。将来、「自分はこのために勉強してきたのか」と気付く時が来るでしょう。それが就職したときなのか、家庭を持ったときなのか、あるいはそれ以外のときなのか、人それぞれです。

これだけでは答えになりませんから、以下に自分が見出した答えを載せておきます。

勉強は全ての役に立つと考えます。勉強の内容そのものが直接役に立つことはなくても、勉強する過程で身に付いた論理的思考力、記憶力、集中力、実行力、忍耐力、持久力、計画力、応用力などが他の何をしても役に立つのです。これらの能力を同時に、そして比較的簡単に鍛えることができるのは学校の勉強をおいて他にありません。中でも、論理的思考力だけは勉強以外の方法で身につけるのは困難です。

体力やコミュニケーション能力などの勉強では身につかない能力もありますから、スポーツや恋愛など勉強以外の様々なことに挑戦することも大切です。

最後に1つ提案させてもらうと、「これが何の役に立つのか」ではなく、「学んだことをどう役立てるか」という思考をするのが建設的です。

- 学力を伸ばすという観点において、小さい頃の習い事のオススメはありますか?

-

東大生の小さい頃の習い事で多かったのが、水泳、ピアノ、公文式、書道、そろばんで、これらで自分との戦いをすることが脳の発達に好影響を与えるようです。

いわゆる学力という観点から見ると、公文式などで学校の勉強をどんどん先取りしていくことが受験で有利にはたらきます。中学校卒業の時点で高校範囲を学習し終えていた東大生も多いです。

- 試験で点を取ることにおいて、地頭の良さは重要ですか?

-

極めて重要です。地頭が良い人は理解力・記憶力が優れていますから、並の人の数倍の速さで学習が可能で、そういう人が努力まですると到底かないません。しかし、地頭が良くても努力しない人は多くいますから、自分が努力することで地頭が良い人の得点を上回ることは可能です。

なお、地頭の良さは、両親から受け継いだ遺伝子や人間の脳が一番発達する幼少期に「どれだけ良い教育を受けてどれだけいい脳ができたか」で決まりますから、小学校高学年以降に何かをして地頭自体を良くしようとしてできるようなものではありません。

- 理想的な勉強環境を教えてください。

-

人それぞれ自分が最も集中できると思う環境が理想です。リビングの雑音の中で勉強すると、逆に集中力が養われるということもあるらしいので、静かな場所が良いとも限りません。また、勉強はメリハリが大事で、娯楽を完全に排除するのも良いとは限りません。バランスを考えた学習環境を整えましょう。

ちなみに、自分は静かな環境が落ち着かないので、常にテレビをつけて勉強していました。

- 物事を極める手順を教えてください。

-

まず基本を身につける必要があります。そのためには、基本が何かを知るところから始めなければなりません。指導者や経験者に聞いたり、本やインターネットで多角的に調べたりなどして共通点が見つかれば、それこそが絶対に抑えておくべき基本です。

基本を身につけた後は、自分のオリジナルへと進化させていきましょう。これが極めるということです。ただし、100%完璧という到達点は永遠に来ないというのが真理かも知れません。

- 中学3年生です。大学進学を目指す場合、志望高校はどのように決めるとよいですか?

-

上位校のメリットとデメリットを挙げておきます。下位校はその逆と考えればよいでしょう。自分の能力や性格に応じた学校を選ぶことが重要です。

上位校のメリット- 国立大学受験に向けてのカリキュラムがしっかりしており、合格に対しての教師の意識も高い。

- 多くの生徒が進学に対して高い意識を持っており、一体感がある。

- 同級生達が将来、医者・弁護士・政治家・社長などになる可能性が高く、若い内から強固な人脈を築くことが可能である。

- 能力の高い人が多く、推薦をもらうことが非常に難しい。そもそも上位校は推薦を想定していない。

- 一般的に見て能力が高い人でも、校内での成績が下位である場合、教師からその他大勢の扱いしか受けられない。

- 進度が速いので能力が低いと授業について行けず、「わからない」「点が取れない」「勉強しない」の悪循環になる。高校3年の終わり頃になると、上位校の最底辺の学生の学力レベルは、下位校の学年平均以下になる。

- 成績上位者の推薦合格に向け、面接などの対策に非常に力を入れる。

- 授業は共通テスト試験対策が中心で、国立2次記述試験を想定していないことも多い。家庭の事情で塾や家庭教師が駄目となると独学することになるが相当に厳しい。

- 国立大学を狙える生徒は丁重に扱われ、先生に1対1で授業してもらえることがある。

大学進学を考えた場合、上位校で最底辺にいるくらいなら下位校で上位にいて推薦をもらったほうがマシということも少なくありません。

いずれにしても大事なのは入学後です。中学生のときの成績はあまり関係がなく、どこの高校でも勉強しなければ落ちていくだけです。高校受験に必死になった人の中には、燃え尽きて高校入学後勉強しなくなる人もいます。大学進学を考えているのならば、高校受験は単なる途中過程にすぎないという認識をあらかじめ持っておきましょう。

高校生の勉強に関するQ&A

- 思ったように試験で点が取れないのですが何故ですか?

-

「勉強していない」か「勉強法が間違っている」のどちらかです。必死に勉強しているのに試験で結果が出ないという人は、まず正しい勉強法を勉強する(調べる)ことから始める必要があります。

正しい勉強法は目標が何かや科目によっても異なります。例えば、一口に英語の勉強といっても、「共通テスト英語で点を取りたい」「英検に合格したい」「留学したい」等の目標ごとにやるべきことの優先順位が変わってきます。試験で点を取りたければ、試験で点を取るための勉強法(優先順位)で勉強しなければならないのです。

正しい勉強法は、本を読んだりネットで検索したりして調べるのもよいですが、自分の能力や成績を把握している学校や塾の先生に直接聞くのが一番効果的です。

- 暗記が苦手です。どうすればよいですか?

-

記憶の科学的メカニズムに沿った暗記をすることが重要です。細かいテクニックはいくつもありますが、根本的に重要なポイントを列挙しておきます。

- 記憶を維持するには反復しかない。入試本番まで何度も反復する。暗記時間よりも暗記回数を重視する。反復は、前回できなかった部分を中心に、忘れるか忘れないかというタイミングで行う。

- 睡眠中に短期記憶から長期記憶に変わるため、毎日暗記物を必死に詰め込んでから寝る癖をつける。起床後に確認すると完璧。

- 最初から細かい知識を全て覚えるのは難しい。まず、浅く広く全体の流れを抑え、それを繰り返しながら徐々に深くしていく。

- 常にスピードを意識し、反復するたびにより素早く終えるよう心がける。

- 基本事項を全て暗記した後で問題演習を行い、理解度や暗記度の確認を行う。

もう一度繰り返しますが、科学的に暗記の方法は反復以外にありません。最近テレビでよく見かける東大のクイズ王達も多くの人と同じように何度も反復して暗記していると述べています。よって、そもそも「どうやったら覚えられるか」という質問自体が的外れです。「覚えられるまで反復する」が正しい考え方です。覚えにくい知識は、10回でダメなら100回反復しなければなりません。100回でも1000回でも反復していれば、嫌でも覚えてしまうはずです。

- 理解と暗記はどちらを重視すべきですか?

-

大学受験という観点から言えば、暗記です。理解してから暗記すると楽というのはその通りですが、理解は難しく時間がかかるため、結局暗記した方が手っ取り早いことが多いのです。

理解と暗記はベストなバランスで行うべきですが、それは教科や分野ごとに違いますし、学習のタイミングや最終目標でも変わってきます。難関大学になるほど理解の重要さが増します。バランスを自分で判断するのは困難で、先生に聞くのが確実です。理解できない知識は一旦丸暗記し、より高い知識を得た後で戻ってくるとすんなり理解できることもあります。

理解と暗記は同時に行わず、理解するときは徹底的に理解し、暗記するときは徹底的に暗記するように心がけることも大切です。

- ノートはどのように取るべきですか?

-

まず何のためにノートを取るのかを理解しておく必要があります。

「ノートを丁寧に取っているのに試験で点が取れません」という人がいますが当たり前です。試験ではノートを見ながら解答することはできません。ノートの内容の理解と暗記があって初めて点が取れるのです。ノートを取るというのは単なる作業であって勉強ではありません。理解と暗記こそが勉強です。ノートは「効率よく理解と暗記をして試験に備える」ために取るものなのです。

この本質が抑えられていれば、具体的なノートの取り方は個人の自由です。ノートを取るのが面倒くさいという人は、すでにポイントがまとめられている参考書を使って暗記するのもよいでしょう。

- 定期試験と外部模試の成績はどちらが重要ですか?

-

推薦合格狙いなら定期試験、実力合格狙いなら外部模試の成績が重要です。

定期試験は限られた狭い範囲を抑えておけば何とかなりますが、外部模試は初めて見る問題が全範囲から出されるため、実際の入試と同じく実力が問われます。実力合格を狙う人は、常に外部模試を意識して過去の範囲の復習を繰り返し行うことを習慣づけておきましょう。

- 文系と理系の選択に迷っています。

-

単に受験という観点だけで考えて迷うくらいの人は、どうせ理系に行っても続かないので文系に行ったほうがいいと思いますが、人生大学合格だけが全てではありません。文理選択で行ける学部や学科、さらには将来の職業が大きく変わりますから、「本当に学びたいのは何か」「将来どの道に進みたいのか」をよく考るべきでしょう。

理系から文転する人は毎年一定数いますが、文系からの理転は浪人覚悟になります。また、理系に進んで数学を選択して文系の学部に合格というのは割とよく聞きますが、逆は困難です。

なお、数ⅢはⅡB比べて難易度と計算量が格段に上がりますので、興味本位の学習では入試レベルに到達するのは容易ではありません。

- 理系なので国語で点が取れません。どうしたらよいですか?共通テストの現代文でも大きく失点してしまいます。

-

そもそも、「理系なので国語で点が取れない」という理由付け自体が誤りです。理系上位層はしっかりと国語でも得点します。

理系には「筆者の気持ちなどわかるわけない」「答えが1つに定まらないのでわからない」などと最初から諦めている人がいますが、大きな誤解をしています。

現代文で問われているのは、本文から答えを読み取る論理力であって想像力ではありません。答えは必ず本文の中に書いてあり、1つに定まります。そうでなければ試験問題として成り立ちません。

根幹は数学と同じ論理なのですから、数学で高得点が取れる人は、現代文でも正しい勉強法で勉強するならば、点を取る能力を持っているはずです。まずは国語の正しい勉強法を調べてみるとよいでしょう。

また、日本語をしゃべれるのだから現代文は勉強する必要がないと考えている人もいますが、これも誤りです。例えば、現代文で度々登場する「形而上学」という語句の意味を説明できるでしょうか。説明できないのであれば、英単語の意味を覚えないまま英文を読んでいるのと同じ事になります。現代文も英語と同じく「言語を勉強している」という意識を持つことが重要です。

ちなみに、共通テスト国語の現代文の選択肢は積極法で選ぶのが原則です。具体的には、本文と設問文だけを読み(選択肢は読まない)、記述試験のつもりで自分で解答を作成します。その後選択肢を読み、自分が作成した解答と一番近い選択肢を選択するのです。消去法で何となくそれっぽいのを選んで失点するという学生は、根本的に解き方を改めてください。

古文・漢文は完全に外国語と考えるべきです。よって、英語と同じような勉強法が有効です。つまり、単語を覚えて、文法を理解し、長文をたくさん読むのがよいです。

理系には独自に国語対策する余裕はあまりないので、学校の授業を大切にしましょう。

- 文系なので数学で点が取れません。どうしたらよいですか?

-

そもそも、「文系なので数学で点が取れない」という理由付け自体が誤りです。文系上位層はしっかりと数学でも得点します。

数学で最も必要なのは国語力です。国語も数学も根幹は論理なので、国語で高得点が取れる人は必ず数学でも点が取れるはずです。文系に多い誤解ですが、高校数学・受験数学に数学的センスはさほど必要ありません。必要なのは問題パターンとその解法の暗記です。

単に解法の暗記といっても、内容を理解した上での暗記であることに注意してください。問題集の解答が理解できなければ、先生に聞きに行くなどしてまずは理解するのが先決です。それをせずして試験で問題が解けないのは当然です。

多くの文系学生の共通問題として、計算スピードが遅いことが挙げられます。数学的能力に問題がないにもかかわらず、制限時間内に解き終わらないことで点数が取れず、勝手に数学が苦手と思いこんでいるケースが多いです。

単に解けるか否かだけではなく、「素早く解けるか」を意識した学習が必要になります。具体的には、理解済みの同じ問題を時間を計って繰り返し解きます。初見で10分かかった問題を1回切りで終わらせず、2回目5分、3回目2分というように繰り返し演習して短時間で解けるようにしておくことで、試験で同種の問題が出たときに時間的な余裕が生まれるのです。

- 解き方はわかっているのに計算ミスで点を落としてしまいます。助けてください。

-

計算ミスをする理由はいくつか考えられますが、根本的に問題なのは当人の意識の低さと想像力の欠如です。

受験では、受験生が思っているよりもはるかに計算ミスが合否に影響します。受験は学校の試験とは違って相対評価です。つまり、自分との戦いではなく他人との戦いです。誰もが解ける問題を計算ミスで失点して合格圏内に入れるはずがありません。計算ミスして「しょうがない」「次は注意しよう」などと安易に考える人は、その考え方を根本から改めてください。受験では計算ミス=即死といっても過言ではないのです。

学生によくありがちな計算ミスの理由を列挙しておきます。

- そもそも計算規則自体を覚えていない 最悪でお話になりません。普段の学習の時から何となくで計算せず、やって良いこととダメなことを確認し、100%の自信を持って式変形するようにしましょう。中学レベルすら怪しい人が珍しくありません。この理由での計算ミスは何度でも繰り返すので特に危険です。

- 暗算能力への過信 よく計算ミスをする人に限って暗算したがります。「筆算が面倒」「暗算のほうが速い」などと安易に考えているのでしょうが、間違えては元も子もありません。面倒くさがらず、途中過程を記述しましょう。後からミスを見つけやすくなるというメリットもあります。

- 必要以上に急ぎすぎ 「計算は少しでも速く行い、思考に時間を回そう」という考えで、とにかく計算を急ぎすぎて結果間違えてしまうというのはよくあることです。本番では普段以上の慎重さが要求されます。「絶対に解ける」と思った問題ほど万に1つのミスもしないよう慎重に計算すべきです。一方で、よくわからない問題はスピードを重視して記述量を稼ぎましょう。緩急が重要です。計算ミスしない人は、本番では普段よりも慎重にゆっくりと計算しているのです。

- 思考と計算を同時に行っている 国語の記述問題では「次に何を書くか」「どのように論を展開していくか」を常に考えながら記述します。これと同じく、計算途中にもかかわらずその先のことを考えてしまっていると、計算そのものに集中できておらず、計算ミスをしやすくなります。数学では、計算するときはその計算だけに集中し、思考するときは思考だけに集中するようにしましょう。

- 思考を終えて安心する 最終結果までの見通しが立った瞬間、「後は計算するだけ」と安心して集中力が切れて計算ミスをしてしまいがちです。「計算するときが最も集中すべき時である」という認識を持つようにしましょう。

- 自分の書いた文字を読み間違える 1とl、6とb、9とq、aとαとd、hとn、uとv、rとγ、wとω、tと+など、形が紛らわしい文字が含まれている計算を行うとき、自分で自分が書いた文字を混同してしまっている学生をよく見かけます。例に挙げたような危険な数字や文字は、特に丁寧に記述しましょう。アルファベットは筆記体で書くのがオススメです。

- 見直しの意識が低い 数学が得意な人はほとんど計算ミスをしません。その理由は、そもそも高い計算力を持っているというのもありますが、見直しの意識を高く持っていて、同じ計算を2度3度行い確かめているのです。ですから、ミスをしないというよりは、仮にミスをしても直ちに気付き修正できるために結果に影響しないのです。計算が得意な人ほど、得意な計算でのミスを恐怖に感じています。計算ミスをすることに恐怖を感じていますか?「計算ミスをしたらその時点で終わりだ」という意識で試験に挑みましょう。試験中の優先順位や行動が変わってくるはずです。

具体的な対策として、自分の計算ミスのまとめノートを作成することが極めて有効です。計算ミスをするたびに、どこでどんなミスをしたのか、どうすべきだったのかをノートに書き留めていくのです。同じ計算ミスは繰り返される傾向があります。自分が過去にどんなミスをしたかを試験前に確認し強く意識しておくことで、同種の計算が出てきたときに計算ミスを防ぐことが可能になります。

- 理科の科目選択で迷っています。物理の特徴を教えてください。

-

物理は全科目中最も高得点が取りやすい(決して簡単ということではない)ので、物理が得意科目の学生は受験において圧倒的に有利です。暗記要素が非常に少ないため、一旦理解してしまえば共通テストはもちろん、国立2次記述試験で9割とることも可能です。

ただし、実際にはその理解が多くの学生にとっては容易ではなく、個人学習が困難です。2次記述試験では計算力も問われます。よって、数学がかなり得意、物理が大好き、直接指導してくれる先生がいる、志望学部が物理必須などの強い理由がない限り、物理を避けて化学や生物を選択した方がよい場合が多いです。

基本的には必要な能力は数学と同じですが、数学とは別物で、物理特有の思考手順で問題を解く必要があるため、解答の解法を数学と同じ要領で暗記しているだけの人は行き詰まります。物理には物理の正しい勉強のやり方がありますので注意してください。

- 理科の科目選択で迷っています。化学の特徴を教えてください。

-

大学受験での定番科目であり、ほとんどの高校生にとって第一選択となるでしょう。

理論化学、無機化学、有機化学、高分子化学の4分野に分かれており、暗記割合はそれぞれ3割、9割、7割、5割のイメージです。丸暗記で何とかなることも多いですが、理解によって暗記の負担をかなり減らすことが可能です。計算問題も多いとはいえ、なんだかんだで暗記量がものをいう科目です。2次記述試験では複雑な数値計算を正確に実行できる計算力も必要です。

- 受験において英語はどれくらい重要ですか?

-

文系でも理系でも英語が得意な学生は圧倒的に有利で、得意ならば志望校の選択肢が大幅に増えます。最も努力が点に結びつきやすく安定する科目で、実力がついていれば数学や国語のように事故ることはまずあり得ません。

英語では語彙・文法・英文解釈・長文読解・英作文・リスニングの総合力が問われますので、バランス良く学習しなければなりません。文系はこれらを割と余裕を持って学習できますが、2次記述試験でも英語を必要とする理系は高校1,2年生の内に基礎力を身につけておかなければなりません。理系は3年生になると数学・理科の学習を中心とせざるを得ず、英語の学習に時間を割くことが難しくなります。

英語が共通テストのみという学生は、できる限り少ない労力で120~160点を目指すことになります。国立大学を目指す場合、最低でも120点を取らなければ他の受験生に大きく差をつけられることになります。英語でつけられた差を他科目や2次記述試験で挽回するのは容易ではないので、高校1,2年生の内からしっかり学習しておきましょう。英単語や文法など、なんだかんだで暗記要素が多いです。

大学受験に関するQ&A

- 大学受験勉強はいつから始めるべきですか?

-

受験勉強の開始は早いに越したことはありません。受験は限られた時間内での勝負です。早くから始めた方が多くの勉強時間を確保できるのですからその分有利になるのは当然の道理です。

ただし、実際には高校1年や2年のときから受験を見据えて勉強している学生は稀です。多くの高校生は3年生の6月頃に部活が終了してから本気で受験勉強を始めます。そして、行ける大学に行くのです。よりレベルの高い大学に行きたいと考えているならば、その分早く受験勉強を開始しなければなりません。

- 大学受験生は一日何時間勉強すべきですか?

-

大学受験生は、学校の授業も含めて1日10~12時間が普通です。

食事・風呂・睡眠以外は基本的にずっと勉強ということです。ただし、重視するべきはその内容と密度であり、時間の長さは二の次です。

中には1日20時間以上勉強する受験生もいるようですが、生まれつきの特殊能力を持っていると言わざるを得ず、普通の人には無理でしょう。無理をせず継続できることが何より重要です。

- 受験勉強と普段の試験勉強はどこが違いますか?

-

絶対評価の定期試験とは違い、入学試験は他の受験生を上回れるかという相対評価になります。

同等の能力を持ったライバルを上回るためには、膨大な試験範囲を制圧する長期戦略や志望校に対する個別戦略を持って受験勉強をする必要があります。

戦略なしの努力は受験で無意味と考えておきましょう。

- 国立大学を目指す理系です。本番までの受験勉強の簡単な流れを教えてください。

-

志望校の2次記述試験が理科1科目だけでよい場合、夏休みに入る前に理科のどの科目で受験するかを決めることが重要です。夏休み中にある程度理科の目処をつけておくと、秋以降余裕を持って勉強できます。

また、数学は夏休み終了までには全範囲の基本を網羅完成しておきたいところです。その後、12月中旬頃までひたすら2次レベルの演習を積み重ね、共通テスト約1ヶ月前から共通テスト対策(マーク演習)に入ります。

共通テスト終了後、2次試験の範囲を一通り確認し直してから各大学個別の対策や過去問演習をして本番です。

- 塾や家庭教師は必要ですか?

-

志望校の合格に向けて学校の授業だけで事足りるという人は少なく、特に部活が終わる3年生の6月以降、国立大学受験生の多くは塾に行っているか家庭教師がついていると思われます。

現状・最終目標・自分の性格・メリットデメリットなどを総合的に判断し、必要かどうか考えましょう。

直前になるほど効果は減るため、早めに手を打つことが重要です。より高いレベルを目指したいなら塾で各科目専門の教師に、勉強のやり方すらわからない人や特定科目が苦手で遅れているという人は家庭教師になるでしょう。

- 国公立大学に合格するのに必要な能力はどれくらいですか?また、医学部・薬学部の場合はどうですか?

-

共通テスト(1000点満点)の点数のおおよその目安を示しておきます。

- 600点 国立大学はほとんど選択肢がない。公立大学ならば選択肢がある。

- 650点 一部の地方国立大学を狙える。

- 700点 多くの地方国立大学を狙える。

- 750点 中堅国立大学を狙える。

- 800点 難関国立大学や難関学部を狙える。

- 850点 超難関国立大学や国立医学部を狙える。

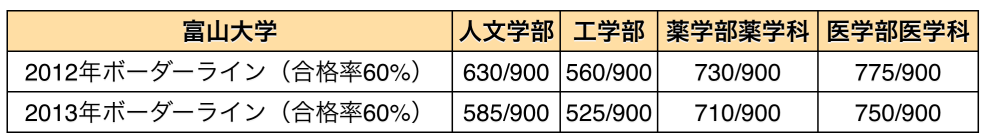

例として、地方国立大学の1つである富山大学のベネッセ・駿台のセンターリサーチの結果(簡単だった2012年と難しかった2013年)も見ておきましょう。センター試験でこれくらいの点を取った上で、さらに2次記述試験で少なくとも5~6割の得点ができる能力が必要です。

ただし、ご覧のようにどこの大学でも医学部・薬学部は別次元であることに注意してください。

- 大学受験において共通テストはどういう位置づけになりますか?

-

極めて重要で、共通テストの結果で受験校が限られてきます。共通テストでライバルをリードすることが合格への近道です。

共通テストでボーダーラインを下回った場合、2次試験で逆転するのは容易ではありません。また、共通テスト利用で私立大学を確保できれば、国立大学の2次記述試験対策に集中できます。

- 一般的に共通テスト本番までにどれだけ成績が伸びますか?

-

最初のマーク模試(高2の12月~高3の6月)が600/1000点以下の人は、学校の授業と過去問演習などで1000点満点で+100点程度伸びるのが普通です。その伸びがない人は単に勉強不足か、勉強のやり方を間違えています。

一方で、よほど余力を残していた人でない限り、+200点くらいが限界です。そして最初が何点であれ、800点に近づくと伸ばすことが急激に難しくなります。800/1000(8割)を取るには、得意科目で9割、苦手科目でも7割が必要ですが、どの科目も7割までは容易でも8割以上は困難です。9割となるともはや小手先の共通テスト対策は通用せず、2次記述試験レベルの高い実力でねじ伏せるしかありません。

- 共通テストの目標はどのように決めればよいですか?

-

なんとなくで600点、700点と目標を立てている人がいますが、見通しが甘すぎて単なる願望になっています。

通常は志望校のボーダーを上回ることが大目標になります。数学は何点、国語は何点というふうに、各科目ごとに現実的に可能な到達点を見据えた上で総合点の目標を立てるようにしましょう。

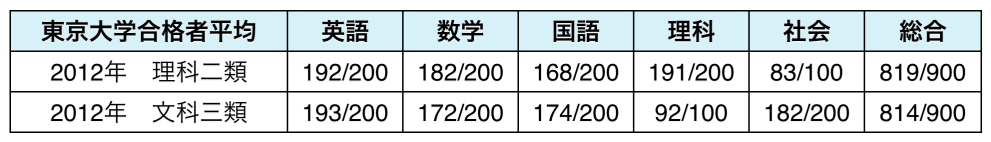

参考までに、センター試験が簡単だった2012年の東大理科二類・文科三類合格者の平均点(河合塾調べ)を載せておきます。数学や国語で180点取ろうと考えている人は自分の能力を客観的に把握した上でのことですか?

- 共通テストで失敗した場合どうすべきですか?

-

極めて深刻な事態です。多くの場合、大学のランクを落とさざるを得ないでしょう。

2次試験での逆転を安易に考えてはいけません。逆転するということは、他の受験生が解けた問題を全て解いて、なおかつ他の受験生が解けなかった問題を自分だけが解くということを意味しますから、相当の2次力が要求されます。

難関大学ほど共通テストの配点が低いので高い2次力があれば逆転合格できる可能性は高くなりますが、共通テストの配点が大きい大学では非常に困難です。志望校の配点・過去問・合格最低点などを確認し、学校や塾の先生に自分の2次力で逆転が可能かどうかを相談しにいきましょう。

- 直前の外部模試の判定がD(20~40%)でした。実際問題、合格の見込みはありますか?

-

20%は1/5、40%は2/5ですが、安易に5回受けたとしたら1回2回合格できる可能性があるととらえてはいけません。

外部模試の判定は、「その時点で20%の人が5人いた場合、統計的に見るとその中の1人くらいは最終的に合格する人が出る」ということを意味しているのであり、「ある受験生が5回受けたとき1回受かる」ということは意味していません。もし、「あなたが10回受けたとき何回受かるか」ということを知りたければ、あなたの成績をよく知っている学校や塾の先生に相談しにいくべきです。

実際問題、相当余力を残していて追い上げることができるような人でなければD判定からの合格はかなり難しいです。先生ともよく相談した上で覚悟を決めましょう。

- 理系の2次試験では、各科目を何割くらい取れば合格できますか?

-

志望校の難易度・共通テストの結果などに左右されますが、理系の場合、数学と英語は5割、理科7割が合格の目安である大学が多いです。

注意が必要なのは、どこの大学の試験でも数学や英語で7割を取るのは容易ではないことです。合格最低点を考慮した場合に数学や英語で7割以上が必要となる人は、本当に自分の実力で7割取ることが可能なのかを過去問を見てよく吟味する必要があります。

また、共通テストが難しかった場合、高い2次力を持った人がランクを下げてくるため、最初からその大学を目指していた人は2次試験で厳しい戦いを強いられる可能性があります。

- 数学の記述試験ではどのような基準で採点されますか?

-

採点基準に関する情報と個人的な意見は以下のページを参考にしてください。

- 受験に運は必要ですか?

-

必要です。

例えば、自分の得意な分野から出題された人は有利になるでしょうし、苦手な分野の問題が難問で誰も解けなければ差をつけられずに済むでしょう。合格者の下位半分は、もう一度試験をすると入れ替わるという話もあります。

精一杯の努力の結果運が味方するかどうかは人それぞれですが、最初から運任せで成功するほど受験は甘くないということも付け加えておきます。

進路や志望校に関するQ&A

- 推薦はもらっておいたほうがよいですか?

-

推薦は極めて強力な合格手段です。実力では到底合格出来ない2ランク以上高いレベルの大学に合格できる可能性があります。当然、推薦してもらうには校内で上位にいる必要があります。

大学や推薦の種類によっては次のようなデメリットがありますので事前に調べておきましょう。

- 推薦特有の試験(小論文・面接など)の対策に時間を取られ、一般合格用の勉強時間が減るため、万が一推薦合格できなかった場合に不利になる。

- 一旦推薦をもらうと、その後他の大学に志望を変更出来ない。

- 一般合格に比べて学費が高い。

- 大学入学後、留年を繰り返したり問題行動を起こしたりすると、同じ高校の後輩の推薦枠がなくなる。

- 大学入学後、一般合格した人のレベルについていけない。

- 志望校はいつまでに決めるべきですか?

-

早くに決めるほど有利になるのは間違いありません。

難関大学を目指す人は、受験生になった時点で志望校が決まっていると気持ち的にも戦略的にも先手を取れます。上位の大学ほど各大学の傾向に応じた対策を長期にわたって行う必要があるため、直前に志望校を変更しても(ランクを下げたとしても)成功する確率は低くなります。

ただし、あまりに拙速に決めてしまうのも、自分の可能性を狭めることになりかねないので注意が必要です。

- 志望校はどのように決めればよいですか?

-

各自、何を優先するかを基準に決めればよいでしょう。何を勉強したいかでもよいですし、単に有名大学にいきたいというのでもよいと思います。

重要なのは、自分自身が完全に納得した決定をすることです。そうでなければ、本番まで気持ち的に継続できません。

ただ、受験する以上は願望(記念受験)で終わってしまわずに合格を手にしたいものです。そのためには、まず自分の能力の客観的な評価が必要です。現時点の成績を踏まえて、残された時間でどこまで伸びるかを考慮します。これは受験生本人には難しいため、学校や塾の先生に相談しましょう。

次に、候補の大学の情報をできる限り収集します。最も重要な受験の情報(合格最低点や必要科目など)の他、学費や入学後のカリキュラムなどもしっかりと調べておき、後になってから迷ったり後悔したりしないようにしましょう。

さらに、第1志望校が駄目だった場合のこともあらかじめ考慮して、すぐに対応できるようにしておきましょう。

- 滑り止めの私立大学はどうすべきですか?

-

共通テスト利用で確保できるならば申し分ありません。実際に受験しに行く場合、遠征の時間や経済的負担などを考慮すると、多くても3校くらいに絞って受験しなければ、最も重要な国立大学の2次記述試験対策がおろそかになってしまいます。

私立大学は必要科目が少ないため、ずば抜けて得意な科目があると上位校も狙えます。

- 浪人した場合、成績はどれくらい伸びますか?

-

浪人してどれだけ成績か伸びるかは、どれだけ余力を残しているかによります。現役時に精一杯勉強していなかったのならばまだ多くの伸びしろが残っていますが、必死に勉強したのであればそこから大きく成績を伸ばすことは容易ではありません。

また、共通テストが簡単だった年は次の年難しくなる可能性を考慮しなければなりません。浪人した挙句、共通テストの得点を大きく落とし、「何のために浪人したのか」と嘆く人も少なくありません。

もう1年間勉強し続ける覚悟と志望校に対する情熱を相当持った人でない限り、安易に浪人すべきではありません。